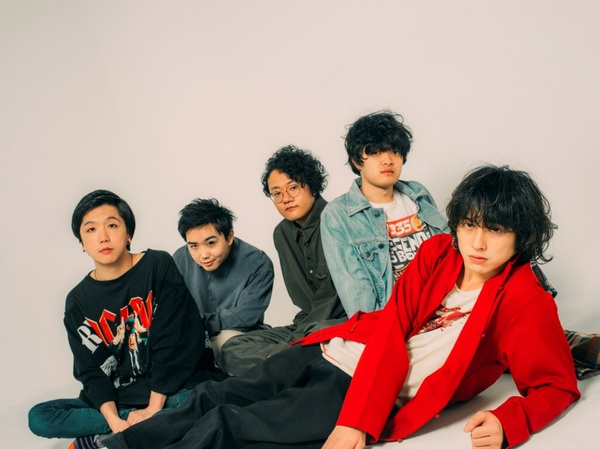

高木祥太(ヴォーカル/ベース)を中心とする新進気鋭の5人組、BREIMENがついにファースト・アルバム『TITY』を完成させた。2015年に6人編成のバンドとして結成された彼らは、ヴォーカリストの脱退を経て、リーダーでメイン・ソングライターの高木がヴォーカルも兼任する現体制へと変貌。今回のリリースを機に、バンド名を〈無礼メン〉から〈BREIMEN〉に改名し、あらためてスタートを切ることになった。

高木といえば、昨年までエドガー・サリヴァンというエレクトロ・ポップ・ユニットの一員としても活躍し、近年ではCharaやTENDREなどのサポートに抜擢されるなど、まさに今飛ぶ鳥を落とす勢いのベーシスト。そんな高木を筆頭に、メンバー全員がセッション・プレイヤーとして各所にいま引っ張りだこのBREIMENは、現段階ですでに同世代バンドを凌駕する演奏力を誇っている。オーセンティックなファンクを基礎としながら、ロックもトラップも躊躇なく飲み込んでいく彼らのセンスは、この国の音楽シーンにおけるジャンル間の垣根を今後さらに切り崩していくだろう。

では、早速そんなBREIMENの首謀者である高木と共に、BREIMENひいては高木というアーティストのここまでの歩みを振り返りつつ、この『TITY』という作品の全容に迫ってみよう。

ベースってカッコいいじゃん

――高木さんのご両親はどちらも音楽家なんだとか?

「はい。父親がフラメンコ・ギタリストで、母親がフルート奏者なんです。なので、小さい頃から音楽はずっと身近にあって」

――じゃあ、小さい頃から高木さんも楽器を手にしていた?

「いや、僕はずっとサッカーばっかりでした(笑)。家のグランド・ピアノに触ったり、ドラムとかサックスをやってみようとしたりしたことはあるんですけど、なんだかんだ続かなくて。ベースを始めたのは高校2年のときなんで、わりとスタートが遅かったんですよね」

――高2でベースを始めたのは、何かきっかけがあったんですか?

「僕、それこそ本気でサッカー選手になろうと思ってたんですけど、やっぱり高校生くらいになると、自分よりも上手いやつがどんどん出てきて、徐々に現実を知り始めるんですよね。あと、僕どっちかというと先輩とかに目をつけられるタイプだったんで(笑)。それがちょっと面倒くさかったのもあって、何か新しいことがやりたいなと」

――そこで目をつけたのが、じつはいちばん身近にあった音楽だったと。

「他にもスケボーやったり、ダンス同好会にも入ってみたりしたんですけど、1日で辞めちゃって(笑)。それで家に帰ったら、地下室に赤いベースと黒いギターが置いてあって。当時の僕はベースとギターの違いもわかってなかったんですけど、俺は赤が好きだし、こっちのほうが大きくてカッコいいなと(笑)。それでベースを手に取ったのが始まりですね」

――見た目で選んだわけですね。

「そう。要はたまたまだったんです」

――でも、そんなベースに高木さんはのめり込んでいったわけですよね?

「そうですね。これもたまたまなんですけど、ベースを始めた頃によく聴いてたのが、レッチリ(レッド・ホット・チリ・ペッパーズ)とかジャミロクワイだったんです。そういう音楽のおかげで、ベースってカッコいいじゃんと素直に思えたし、そこからどんどんブラック・ミュージックに傾倒していって。

仮にこの時点でベースが映えない音楽しか知らなかったら、多分すぐギターに持ち替えてたんじゃないかな」

――今こうして音楽を本格的にやっているなかで、ご両親からの影響は感じていますか?

「最近ちょっと感じます。親が普段聴いてるのは、クラシックとかジプシー・ジャズとか、そういう他の家庭ではまず流れていないような音楽ばかりだったんですけど、最近になって僕もあらためてクラシックが好きだなと感じてて。

今作の“By my side”にはそれがちょっと表れてると思います。もしかしたら自分が歌うようになったのも、いま思えば両親がどちらもリード楽器をやってた影響なのかもしれない」