巨星ミシェル・ルグラン 没後1年/生誕88年特別企画

ミシェル・ルグランとヌーヴェルヴァーグの監督たち

ミシェル・ルグランが亡くなって1年が経った。あっという間、である。いろいろなことが起こり、いろいろなことがどんどん遠くになってゆく。記憶も薄れる。だからこそ、おもいだす、おもいだされるちょっとしたきっかけはあったほうがいい。

ルグランが生きている、とおもっていたとき。ルグランがこの世からいなくなった、との報をうけたとき。そして、ルグランがいない、いま。それぞれ、聴き手もべつのところに、移動している。

新しい曲も書いているし、演奏も聴くことができる、から、これまで知らなかった、ふれたことのなかったものも含め、すべては過去の、生きていたルグランのもの、という認識へと。

楽譜があれば、そこからあらたな演奏=解釈が、あたらしいアーティストの音が、楽曲を媒介にして、あらわれてくる。

ルグランをめぐってのアルバムのリリースや映画上映がおこなわれる。

2枚で構成されるアルバム、1枚目は映画のテーマ曲が中心で、ルグランじしんのプロデュース、アレンジ、指揮した演奏を収録。ハープ中心の《ウォッチ・ホワット・ハプンズ》から始まって、マリー・オペールの歌う《愛のケーキの作り方》まで、全20曲。2枚目は英語歌唱を中心とする、さまざまなアーティストによるソングブック。カーメン・マクレエ、リナ・ホーン、アンディ・ウィリアムス、ペギー・リーから、ペトゥラ・クラーク、エリス・レジーナ、さらにセリーヌ・ディオン、ナタリー・デセイへ。最後にはルグランのうたも。入門編にもベスト盤としても聴ける内容になっている。

収録された楽曲はほかとも重なっているが、演奏フォーマットがルグランのピアノを中心とするトリオ。録音は1990年代。つまり『エッセンシャル』が作曲家の側面をクロースアップしているとしたなら、こちらはジャズ・ピアニストとしての、弾く身体としてのルグランが前にでているし、またみずからのテーマをもとに、即興するパフォーマーのさまを聴ける。

ジャズ系の作品、さまざまなアーティストととの共演の路線と、ヴィヴァルディ、バッハ、モーツァルト、ニーノ・ロータなどのクラシック系作品、一作曲家を中心に据えるアルバムを、並行してリリースしてきたリシャール・ガリアーノ。このルグラン作品集はといえば、後者のコンセプトか。おなじ時代を生き、敬愛しつづけた音楽家への、文字どおりの哀悼。

ときにヴィヴァルディを下敷きにしながら、ブリリアントでアップテンポの、ではない、しみじみとしたひびきが。プラハ四重奏団の弦の持続する音とともに。アコーディオンの、大気を吸いこみ、吐きだす楽器=カラダのさまが、この静けさとともに、わかる。ときに、楽音ではない、蛇腹をゆっくりと開閉する音のみによって、ため息や海辺での風音を、聴き手に喚起する。ただルグランの残した楽曲を演奏する、ではなく、個人的なつながりもないまぜになった音楽だ。

アーティストたちがそれぞれにアプローチして、甦らせる楽曲がある一方、映画や芝居のなかにあって、そこから切り離しがたい音楽が、単独の楽曲としてみることがしにくい音楽がある。ある映画の、ちょっとしたシーンでひびく、経過句的なひびき。独立させるにはすこしばかり花がないかもしれないが、シーンやキャラクターと結びついて忘れがたいソング。歌詞を、ヴォーカルをともなわないゆえに忘れられかねない、たとえば、バレエ『リリオム――回転木馬』のような。いい曲だね、と映画や舞台のコンテクストから切り離してしまうのではなく、映画や舞台とともに、聴きたい、感じたい。そんな場として映画祭がおこなわれる。

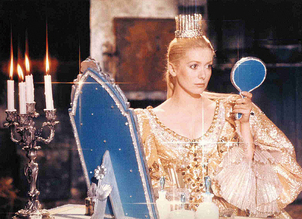

恵比寿ガーデンシネマで開催される『Hommage à Michel Legrand──ミシェル・ルグランとヌーヴェルヴァーグの監督たち』は、没後1周年/生誕88年特別企画「デジタル・リマスター版特集上映」とある。ジャック・ドゥミとの4本(『ローラ』『シェルブールの雨傘』『ロシュフォールの恋人たち』『ロバと王女』)、とジャン=リュック・ゴダールとの2本(『女は女である』『女と男のいる舗道』)、そして、アニエス・ヴァルダとの『5時から7時までのクレオ』の全7本。スクリーンで1960-70年代の映画をみることができる機会は貴重だ。

CDとしてリリースされるアルバムに収められているものと連動しながら映画にふれる。映画をみて、そこで耳にしたものを、CDで確認する。どちらもあり。そして、映画だけではもしかしたら気づかなかったものを、CDが気づかせてくれることだってある。

個人的な体験をすこし記す。

1980年代の終わり、パリで『ローラ』をみた。アヌーク・エーメのかわいらしいしゃべり方と、美しさ。白い普段着と黒の踊り子姿とのコントラストに、ぼんやりしてしまっていた。ベートーヴェン《第7》のアレグレット、リズムが前面にでるジャジーなインストゥルメンタル、そして、ストリングスの甘美な、ふうっと途中でふくらんではしぼむようなメロディ。

このメロディはどこかで知っている、とてもよく知っている、でも、なぜ?

これが、映画としてはずっとあとでつくられる『シェルブールの雨傘』にでてくると気づいたときの驚き。映画のなかにでてくる人物の名なんていちいちおぼえてはいない(わたしは、だが)。「ローラン・カサール」なる人物が『ローラ』(1961)にでてきて、『シェルブールの雨傘』(1964)にあらためてでてくる、なんておもわなかった。ひとつのメロディが、異なっていながら、映画が、というより時代や空気がけっしてべつべつにあるわけじゃないことを知らせてくれる。そして、そんなことは気づいても気づかなくてもよくて、役者も、音楽も、場所も、それぞれに、映画をみる人に何かをもたらしてくれる。そのことは変わらない。

ちなみに、『ローラ』と『シェルブールの雨傘』をつなぐのは、《ウォッチ・ホワット・ハプンズ》。2つの映画では「ローラン・カサール」と重ねられるが、もともとタイトルはなかった。あとで、とおりのいい名を英語で、というかんじなのだろうか。

ミシェル・ルグランのメロディはよく知られている。親しまれている。一方で、ノスタルジーとして、ではなく、残ってゆく音楽、「死後の生」を生きる音楽として、どうみていくか、どう扱っていくかは、これからだ。今回リリースされるアルバムは、過去の業績のまとめであり回顧、ガリアーノのアルバムは、亡くなった音楽家の墓碑銘として、回想をこめながら「いま」の演奏をとおして未来に投機するもの、であるだろう。これらの「あと」、どうしてゆくのかは、いま現在の、いや未来の、音楽家たち、であり、聴き手、のはずだ。

Michel LEGRAND(ミシェル・ルグラン)【1932-2019】

1932年2月24日パリ生まれ。父は指揮者、母は楽譜出版社の経営者、姉は後にジャズ・ボーカリストになるという音楽一家に育つ。11歳でパリのコンセルヴァトワールに入学し、作曲法をナディア・ブーランジェに学ぶ。卒業後は、ジャズ・ミュージシャンとしてデビュー。58年にマイルス・デイヴィスなどとアルバム『ルグラン・ジャズ』を発表し高い評価を得る。一方で54年に映画音楽に進出、ヌーヴェルヴァーグの監督たちとタッグを組み数多くの名作を生み出し、『シェルブールの雨傘』で初めてアカデミー賞にノミネートされる。その後ハリウッドに進出し、生涯で3度アカデミー賞を受賞。晩年は本格的なクラシックのアルバムも発表。2019年1月26日、パリの自宅近くの病院で息を引き取る。享年87。

ミシェル・ルグラン没後一年追悼盤3タイトル 2020年2月19日発売

CINEMA INFORMATION

デジタル・リマスター版 特集上映

ミシェル・ルグランとヌーヴェルヴァーグの監督たち

◎2/21(金)より YEBISU GARDEN CINEMA他全国順次開催

配給:ザジフィルムズ / ハピネット

『ローラ』

監督・脚本:ジャック・ドゥミ

出演:アヌーク・エーメ、マルク・ミシェル、ジャック・アルダン

[1960年/フランス/88分/モノクロ/ステレオ]

『5時から7時までのクレオ』

監督・脚本・作詞(シャンソン):アニエス・ヴァルダ

出演:コリーヌ・マルシャン

[1961年/フランス=イタリア/モノクロ/90分/ステレオ]

『女は女である』

監督・脚本:ジャン=リュック・ゴダール

出演:アンナ・カリーナ、ジャン=ポール・ベルモンド、ジャン=クロード・ブリアリ

[1961年/フランス=イタリア/84分/カラー/モノラル]

『女と男のいる舗道4Kデジタル・リマスター版』

監督・脚本:ジャン=リュック・ゴダール

出演:アンナ・カリーナ、サディー・レボー

[1962年/フランス/84分/モノクロ/モノラル]

『シェルブールの雨傘』

監督・脚本:ジャック・ドゥミ

出演:カトリーヌ・ドヌーヴ、ニーノ・カステルヌオーボ

[1964年/フランス/91分/カラー/ステレオ]

『ロシュフォールの恋人たち』

監督:ジャック・ドゥミ

出演:カトリーヌ・ドヌーヴ、フランソワーズ・ドルレアック、ダニエル・ダリュー

[1967年/フランス/127分/カラー/モノラル]

『ロバと王女』

監督・脚本:ジャック・ドゥミ

出演:カトリーヌ・ドヌーヴ、ジャック・ペラン、デルフィーヌ・セイリグ

[1970年/フランス/89分/カラー/ドルビーデジタル]