人生そのものがミュージカルだった男の回想

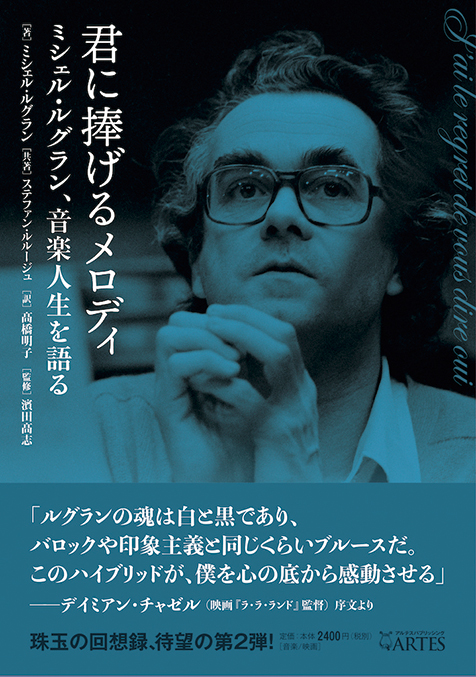

ちょうど6年前に出た邦訳書「ミシェル・ルグラン自伝 ビトゥイーン・イエスタデイ・アンド・トゥモロウ」に続くルグランの自伝第2弾である。いや、自伝というよりも回顧録という表現がふさわしいか。前作同様、編年体で軌跡を列記するのではなく、最晩年の視点から、前後の脈絡なくテーマ(人物や作品など)ごとに想い出を語っているから。〈さて、今夜は何について話そうかな?〉といった感じで。その口調は彼の音楽の如く軽快だが、記憶は驚くほど詳細であり、ページを繰るごとにスリリングなエピソードが飛び出してくる。2冊続けて読み終わる頃には、〈ミシェル・ルグラン〉というタイトルのミュージカルを観たような錯覚におちいっていたのだった。

前作では、ろくでなしの父親(作曲家レイモン・ルグラン)との複雑な愛憎関係、戦時下での苦労、パリ音楽院の恩師ナディア・ブーランジェの聞きしに勝る鬼教官ぶりなど成人前のできごとに加え、生涯の盟友ジャック・ドゥミをはじめとする仲間たち(ジャック・カネッティ、ボリス・ヴィアン、クロード・ヌガロ、ジャン=リュック・ゴダール、マイルズ・デイヴィス等々)との交友など、半世紀以上にわたる音楽家活動における重要トピックがテンコ盛りになっていたが、この続編では彼の最愛のディーヴァであるバーブラ・ストライサンドとの熱い仕事、そして83才(2019年のルグラン死去の4年前)で結婚した4番目の妻マーシャ・メリルとの50年越しの恋について特に多くのページを割いている。サラ・ヴォーンやスタン・ゲッツ、ステファン・グラッペリ、チャールズ・チャップリン、オーソン・ウェルズ、ピエール・ブーレーズといった才人たちとのつきあい、ミュージカル「壁抜け男」をめぐるドラマなど、今回も知られざるエピソードの続出だ。音楽的言語から世界観まであらゆる点で正反対だったブーレーズに対する辛辣な語り口からは、戦後フランス音楽界2大巨頭の立ち位置と、〈真の現代音楽〉に対する考え方の違いが見てとれ、なんとも興味深い。

前作、更にこの続編を読んで再確認させられた。あらゆるジャンルを高速で横断し高く遠く飛翔するルグランの音楽は、無邪気で楽天的な性格、感覚的かつ即興的な彼の生き方そのものだったということを。子供のままで人生を走り続けること。それこそがミシェル・ルグランという不世出の音楽家の最大の才能だったのかもしれない。