2021年に解散したDC/PRG。その後に菊地成孔が始動させたバンドが、ラディカルな意志のスタイルズだ。これまでに2回のライブを開催、旗揚げに際してのバンドのコンセプトやメンバー構成などは明らかになっており、現場でのグッズ販売まで行っている。しかし、録音作品はまだ発表しておらず、ライブを目撃していない者にとっては謎に包まれたまま。そこで今回は、二度のライブでの演奏を踏まえて、ライター/音楽批評家の細田成嗣が、〈ラディカルな意志のスタイルズというバンドとは何なのか?〉を論じた。 *Mikiki編集部

Photo by Naoyuki Hayashi

<インストルメンタルのダンスミュージック>、以上の説明がつかない

2022年3月、菊地成孔による新しいバンド〈ラディカルな意志のスタイルズ〉の結成が公表された。メンバーに声をかけたのは前年8月のことだそうで、ちょうどその4ヶ月前には、DC/PRGが20年以上の歴史に幕を閉じている。DC/PRGの解散を経て、今後はラディカルな意志のスタイルズが菊地の活動の重要な一角を担うグループとなっていくのだろう。

バンド名はアメリカの批評家スーザン・ソンタグが著した同名の第二評論集から取られている。ただし菊地によれば同書を音楽的なコンセプトとしているわけではなく、2018年刊行の新訳版の書名がまるでバンド名のようだから拝借したとのこと。音楽について菊地は立ち上げ声明で〈<インストルメンタルのダンスミュージック>、以上の説明がつかない〉と述べている。

Photo by Naoyuki Hayashi

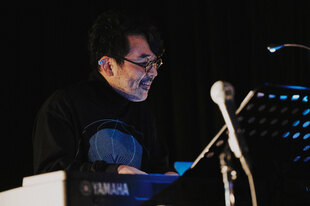

メンバーは菊地(ソプラノサックス/アルトサックス/テナーサックス/パーカッション)のほか、林正樹(ピアノ)、松丸契(アルトサックス)、北田学(バスクラリネット)、Yuki Atori(ベース)、秋元修(ドラムス)、相川瞳(ビブラフォン/パーカッション)、ダーリンsaeko(パーカッション)が参加。DC/PRGと編成の面で比較するなら、ややコンパクトな人数となり、菊地がコンダクターではなく演奏者であること、ギタリストがおらずビブラフォン奏者がいることが特徴的だろうか。ライブでのパフォーマンスは上記オクテット編成で行われるが、作曲とマニピュレーション担当のアリガス(有我俊介)もメンバーに含まれるという。

Photo by Naoyuki Hayashi

9月14日に渋谷WWW Xで〈反解釈0〉と題したプレ公演を、11月27日に新宿BLAZEで初の本公演〈反解釈1〉を実施した。本公演では、ユニセックスブランド〈HATRA〉が手がけたグレーカラーのバンド公式コスチュームをメンバー全員が身にまとった。まるで独自のコミュニティーを形成する集団がやってきたかのような見た目である。〈HATRA〉はラディカルな意志のスタイルズのすべてのビジュアル面を担っていくそうだ。

Photo by Naoyuki Hayashi

M-Base派と共振する複雑な曲とダイナミックな演奏

音楽内容については、セットリストに若干の異同があり、本公演ではファンを沸かせた“fkA (Franz Kafka’s Amerika)”のカバーやアンコールでダーリンsaeko率いるアフロキューバンバンド〈ROMANTIC BABALÚ〉のメンバーたちとのコラボレーションも披露したが、初ライブであるプレ公演ですでにバンドの全貌がほぼ明かされたと言っていいだろう。

極めて複雑に入り組んだ楽曲を、プロフェッショナルな技術を持つメンバーたちがハイレベルなサウンドで再現し、かつ、アドリブソロでは圧倒的な個性と自由度を聴かせる。ストイックに続くビートが滞留する時間感覚をもたらしながら、実にダイナミックな興奮がオーディエンスを包んでいた。

Photo by Naoyuki Hayashi

一聴して想起したのは近年のM-Base派の音楽である。すなわち、ポリリズムや奇数拍子を駆使した多層的かつミニマルなリズム構造と幾何学的なメロディーラインが組み合わさったグルーヴミュージック。実際、スティーヴ・コールマンの“Harmattan”や、ファイヴ・エレメンツのレコーディングにも参加したエリック・レヴィスの“Baby Renfro”をカバーしていた。