ミュージシャンでありライターとしても活躍するKotetsu Shoichiroの連載〈CD再生委員会〉。リバイバルしているCDという媒体にまつわるあれこれを毎回掘り下げています。今回のテーマはコンピレーションCD。CD世代なら誰もが1枚は手に取ったことがあるはずのオムニバス盤の歴史や名盤を振り返ります。 *Mikiki編集部

コンピCDの代名詞といえば『Now』

〈どんなに時間のない時でも、Various Artistsの棚だけは一通り見よ!〉これは中古CDコーナー巡りの大鉄則です。そもそもは、音楽を聴き始めた当初、少しでもいろんなアーティストをまずは聴いてみたい!という思いから手を伸ばした数々のコンピレーションCD。その頃の習性のまま、今でも中古屋の奥まった棚の最下段へ自然と吸い寄せられてしまう自分がいます。

さて、世界的に最も有名なコンピレーションといえばイギリスの『Now That’s What I Call Music!』シリーズ(1983年~)でしょう。ヒットソングの中からさらに厳選された選曲とスムーズな曲順、楽曲のフル収録(それまでの似たような商品は、収録曲数を多くするために一曲を短くカットする等のエディットが施されているものもあった)などのブランディングが功を奏し、現在まで続く長寿シリーズに。

年に3枚のペースでリリースされ、本国では〈人は最初に買った『Now』を必ず覚えている。最初に乗った車のように〉とも言われるほど、個人のノスタルジーと強く結びついた存在として親しまれているそうです。〈名盤〉と言われるアルバムとは別に、ある時代の空気をパックした記録として、各々の胸に刻まれているということでしょう。

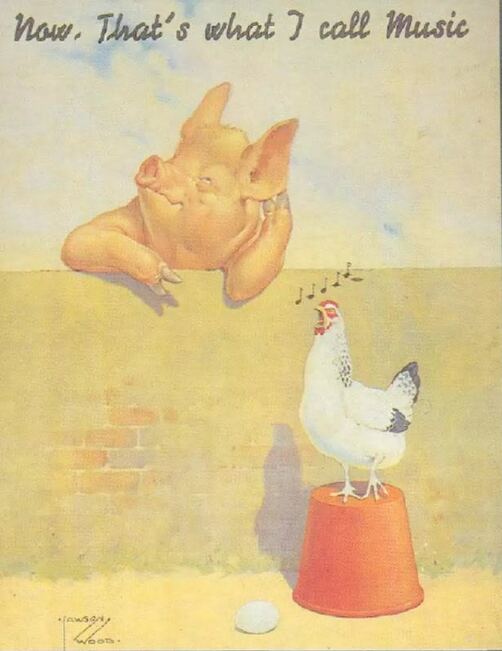

出典:https://www.virgin.com/branson-family/richard-branson-blog/now-thats-what-i-call-music-turns-4

ちなみに〈Now...〉というタイトルは、1930年代の精肉会社のポスター――ニワトリの鳴き声に耳を傾けるブタが〈これこそ音楽だ!〉と聴き入っている、という図案が元ネタ。ブロイラーのように出荷されるポップスを聴いて喜んでいる客はブタみたいなもの、という風刺だとしたら、かなり「美味しんぼ」的政治観。同様のシリーズに『The Hits Album』(1984~2006年)があり、また日本の『BEAT EXPRESS』シリーズ(1986~1992年)などは邦楽版『Now』といったコンセプトで、影響力の大きさがわかります。

癒しブームの『image』、昭和歌謡リバイバルの『青春歌年鑑』

人気曲を集めただけではない、よりコンセプチュアルな〈テーマコンピ〉とでも言うべきジャンルも紹介しましょう。約180万枚のヒットとなった2000年リリースのソニーによる『image』は当時の〈癒し系〉ブームを反映したヒーリングミュージックのコンピレーションで、葉加瀬太郎や坂本龍一といったお茶の間でもお馴染みのアーティストのクラシック曲や映画音楽が収録されています。同様のコンセプトに東芝EMIの『〜the most relaxing〜 feel』(2000~2009年)というものもあります。

ヒット商品でいえば『青春歌年鑑』(2000~2010年)も外せません。60年代以降の歌謡曲~ニューミュージックを年度ごとにまとめたコンセプトのわかりやすさで認知を得、当時の昭和歌謡カバーブーム(ウルフルズやRe:Japanの“明日があるさ”や島谷ひとみ“亜麻色の髪の乙女”など)もあってロングランヒット。1枚で1年という区切りは、数年後のiPodという黒船の登場による、時系列がすべてシャッフルされた音楽体験が当たり前になることを考えると、なかなかのんびりしたアーカイビングにも思えます。これに限らずですが、こういうヒット曲集をいっぱい持っているとDJ的にはかなり便利ですね。