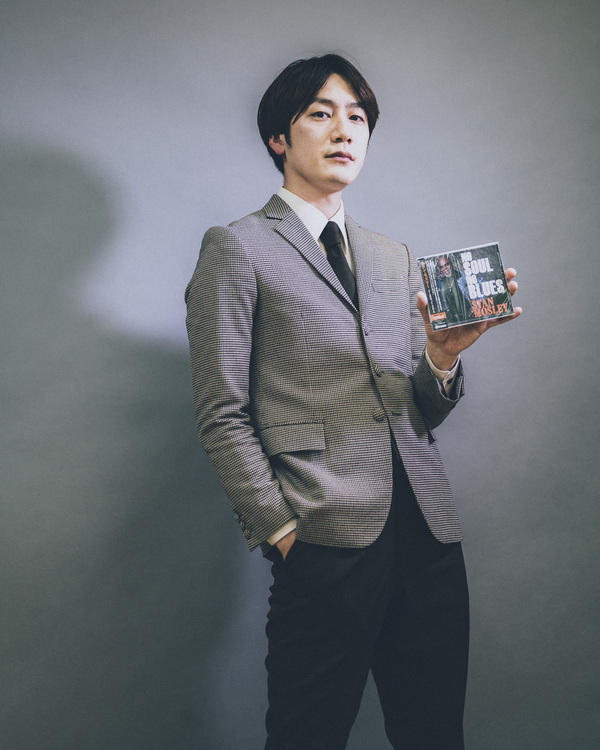

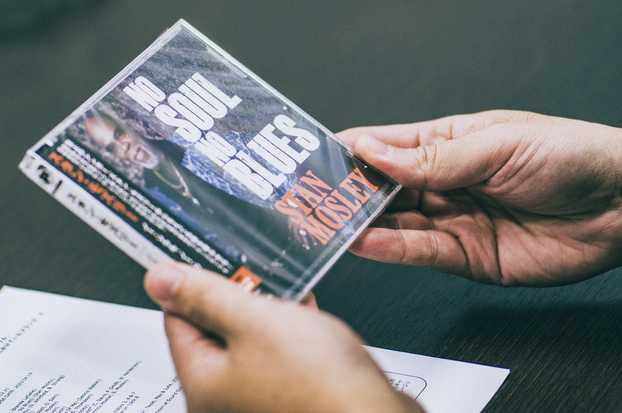

ソウル史とスタン・モズリーの音楽

――サウンド面はどうでしょう。ROYさんの考える『No Soul, No Blues』というタイトルの意味も絡めて話していただけますか?

「ソウル、ブルース、R&B、ロックンロールといったジャンルの間にはっきりとした線を引くことは難しいと思います。

そのうえで、まずそれらの違いについてざっくりと話すと、奴隷としてアメリカに連れてこられてアフリカの人たちが、賛美歌を自分たちのスタイルに採り入れて神様に助けを求めた音楽がゴスペル。それに対してブルースは自分へのぼやきや日常に感じる不満などを吐露したものです。

そして、ブルースをより楽しむためにダンスミュージックとして発展させたのがR&B。そこから〈もっともっと躍らせてくれ騒がせてくれ〉と速くなっていったのがロックンロールですね。ロックンロールはR&Bのなかにある一つのジャンル。それが50年代の話です。

60年代に入り、R&Bのシーンからはサム・クックやモータウン勢のような白人層に受け入れられるアーティストも多く出てきました。より大衆的なものになったR&Bはゴスペルと混ざることで、従来のシンプルな3コードのスタイルから音楽的な自由度も増していく。それがソウルです。その後ソウルはどんどん多様化していくんですけど、その流れの中で60年代初期や中期は都会的でポップなものが流行ったり、後期はサザンソウル的な泥くさいものが騒がれるようになったりするんです。

その反面、特に都会的でポップなソウルの流行をあまり良く思わない、〈ソウルには流されないぞ〉と思っていた硬派なブルースマンたちもいた。そんな彼らにとってのキーワードが〈ファンキー〉。サザンソウルの泥くささを温め続けてきたジェイムズ・ブラウンが60年代後半に打ち出したファンキーなグルーヴを、〈これはありだ〉と考え採り入れるようになりました。

今回の『No Soul, No Blues』からは、そんな60年代後半~70年代初頭辺りの熱を感じます。ブルースマンがやるソウルっぽい作品とも言えますし、例えばジョニー・テイラーが70年代前半のソウル期にやっていたブルージーな曲のようだとも言える」

ブルースやソウルが血肉になっている、ピュアでオーセンティックなアルバム

――現行のシーン目線からの話も訊きたいです。

「僕の好きな60年代のR&Bやソウルの泥くささを損なわずにリバイバルさせたアーティストとなると、まずシャロン・ジョーンズ&ザ・ダップ・キングスが思い浮かびます。エイミー・ワインハウスのヒットにも影響を与えたバンドですね」

――2000年代におけるシャロン・ジョーンズの存在は大きいですよね。

「そうなんですよね。シャロンを起点にそれ以降から今までのことを思い返してみると、自分がリアルタイムで通過したアーティストやバンドから感じた刺激もけっこうありますね。

近年だとTHE BAWDIESで一緒にツアーも回ったイーライ“ペーパー・ボーイ”リードからはバンドをやっていくうえでの影響も受けました。

ここ最近で一番のお気に入りは、イーライがプロデュースしたハーレム・ゴスペル・トラベラーズのアルバム『Look Up!』(2022年)。

でも、今回の『No Soul, No Blues』からはそれをぶっ飛ばす勢いを感じています」

――そこまでおっしゃるのはすごいですね。

「スタンは52年にシカゴで生まれているんですよね。すなわち世代や住環境的に、80年代の日本に生まれある日突然、古いガレージロックやR&Bやソウルに強い憧れを持つようになった僕とは違って、物心ついた頃から初期のR&Bやソウルとともに育ったということ。そんな人が今も現役で活動していることが面白いし嬉しいんです。

だから、ビンテージミュージックを今に伝えたいとか、2023年に60年代や70年代を感じさせる音楽をやる意味とか、機材は昔の物でなくてはならないとか、アートワークも当時を再現してとか、そういった気負いが彼の音楽からはほとんど感じられない。このジャケットを見てもそう思いますし、これまでのキャリアを辿っても、いろんな年代のソウルが切り取られています」

――確かにそうかもしれません。

「ブルースやR&B、ソウルが血肉になっている一人のシンガーとしてのパーソナリティーを突き詰めていくことが、彼の気概であり誇りであり生活そのもの。思いっきり歌うことさえできれば、サウンドの時代感や方向性のイニシアチブを持つことにはこだわらない。

そんな生粋のシンガーをビンテージマニアのプロデューサーや演奏家たちが盛り立てた。だからこそ生まれた圧倒的なピュアネスと強さに満ちたオーセンティックなアルバムがこの『No Soul, No Blues』だと思います」