〈NO MUSIC, NO LIFE.〉をテーマに、音楽のある日常の一コマのドキュメンタリーを毎回さまざまな書き手に綴ってもらう連載〈LIFE MUSIC. ~音は世につれ~〉。今回のライターは狗飼恭子さんです。 *Mikiki編集部

★連載〈LIFE MUSIC. ~音は世につれ~〉の記事一覧はこちら

大きな音が苦手になった。

年齢を重ねるにつれ、昔は通えた小さなライブハウスから足が遠のいていく。

生の演奏や歌声が最高だってことは分かってる。でも、あの大きなスピーカーから放出されるパワーにもうついてゆけない。ずんずんするほどの振動が気持ち良かった頃はもう終わった。人ごみも苦手だし、防音がしっかりされているせいで空気が薄く感じるのもしんどい。ついでにいえば、立ちっぱなしの会場では足がつらくて、座りっぱなしの会場では腰が痛い。

生歌が聞けて、自分で自分に届く音の大きさを調整できるような音楽イベント(かつ、体を自由自在に動かせて座っても良くて立ってても良くて、さらにいえば酸素がいっぱいあるところ)があればいいのにな、そう考えていて気付いた。まさにそれが野外ライブなのだ。

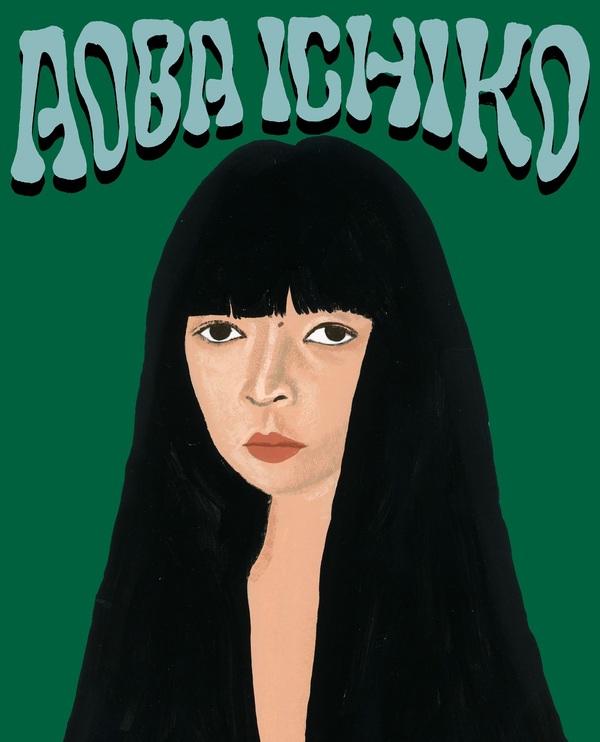

青葉市子さんの音楽を初めて生で聴いたのも野外でのライブだった。秋の日。大きな川のある町の小さなイベント会場の一角。お買い物の途中にその場所を通りかかったのだった。

あ、青葉市子だ、そう思い足を止めて、ロープで囲われただけの会場へ近づいていく。無料のイベントだったので、係の人に前のほうへどうぞと案内された。先に来ている誰かの前に立つのは忍びなく、一番後ろの、ロープの手前に立った。

青葉市子さんの音楽はそれまでもそれなりに聴いていた。音楽を担当していた舞台作品を観たことがあったし、いつか絶対自分の映画の音楽を担当して欲しい、と話していた監督も知っている(デビュー当時から好きだったのにあまりにも青葉さんが売れてしまったからもう無理だ、とも言っていた)。聴きながら、やっぱり好きな音楽だなと再確認した。

途中のMCで、青葉さんは引っ越しについて話した。小さなトラックを一台借りて友達と一緒に運んだ、とか、そんなような話だったと思う。だったと思う、と書いたのはわたしの記憶があやふやなだけじゃなく、よく聞こえなかったからでもある。囁きみたいな音楽は難なく耳に届くのに、囁きみたいなお喋りはあんまり聞こえないのだ。

生で見る青葉市子はなんというか人間味が薄く、水を吸って育つ生き物みたいだった。野外で聴くのに適している声をしていた。植物の声みたい。植物同士も人には聞こえない声で会話しているという学説は有名だけれど、それを偶然キャッチしてしまったみたいな気持ちだ。

野外だから風が吹いて、遠くで子供の笑い声がして、車の音も少しして、空気が無尽蔵にあって、かすかに届くお喋りもそれはそれで幸せだった。

ちょうど良いな、と思った。

「心地良い」に言い換えてもいい。肩ひじ張ってすべてを聞き逃すまいと貪欲に前のめりに行くんじゃなくて、一番後ろのはじっこのはじっこで、自分の居場所に届く音だけを受け止める。無意識に自分の口角が上がっていくのを感じていた。植物は酸素を作る。彼女の声からも酸素が出ているのかもしれない。

いつかまた彼女の歌を生で聴きたいな、とこれを書く今も思っている。青葉市子のライブなら、野外じゃなくても酸欠にならずにすむかもしれない。

あとはわたしが、二時間のライブに耐えうる足腰を手に入れるだけだ。

PROFILE: 狗飼恭子

18歳のときに詩集「オレンジが歯にしみたから」(KADOKAWA)を上梓。その後、作家、脚本家として活動を始める。主な著作は、小説「一緒に絶望いたしましょうか」、エッセイ集「ロビンソン病」(共に幻冬舎)など。主な脚本作品に映画「風の電話」(諏訪敦彦監督)、映画「ストロベリーショートケイクス」(矢崎仁司監督)、映画「百瀬、こっちを見いて。」(耶雲哉治監督)、映画「エゴイスト」(松永大司監督」、ドラマ「忘却のサチコ」「竹内涼真の撮休」「神木隆之介の撮休」「OZU ~小津安二郎が描いた物語」などがある。 幻冬舎plusにエッセイ「愛の病」連載中。

〈LIFE MUSIC. ~音は世につれ~〉は「bounce」にて連載中。次回は2024年11月25日(月)から全国のタワーレコードで配布開始される「bounce vol.492」に掲載。