〈NO MUSIC, NO LIFE.〉をテーマに音楽のある日常の一コマのドキュメンタリーを毎回さまざまな書き手に綴ってもらう連載〈LIFE MUSIC. ~音は世につれ~〉。今回のライターは青野賢一さんです。 *Mikiki編集部

★連載〈LIFE MUSIC. ~音は世につれ~〉の記事一覧はこちら

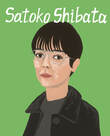

持参したレコードの範囲で、という制約はあるものの、自分のDJは即興的な要素が強いのだが、この曲とこの曲は続けてプレイしたいというものが本当にごくまれにある。たとえばラジ「The Tokyo Taste」(サディスティックスのカバーで南佳孝とのデュエット曲)のあとには大貫妙子「都会」、という具合に。多少の速度調整は必要となるけれど、「The Tokyo Taste」のアウトロと「都会」のイントロがきれいに溶けあって気持ちよくつながってゆくというのもこの組み合わせでかける理由のひとつだが、真意は双方の曲の歌詞にある。前者が東京のナイトライフを肯定的にとらえている一方、後者はそうした情景を「値打ちもない華やかさ」と評しており、その対比があたかも光と影のように感じられるのだ。いずれも1977年作で、同じ時代の東京を切り取っているにもかかわらず、見えている景色が異なるというのは実に興味深いところ。そんな部分を表現したくて、この順でかけるのである。どちらも夜の曲なので、プレイするのであれば夜ふけ限定ということも申し添えておきたい。

「都会」という曲でわたしがユニークだと感じるのは、心地よく跳ねる暗い印象のない曲調と、にぎやかな場所にいても――いや、にぎやかだからこそ――忍び寄る孤独を想像させる歌詞が絶妙なバランスを保っているところ。明るいメロディに明るい歌詞ではハレーションを起こしてしまうし、暗いメロディに暗い歌詞だと漆黒の闇となってしまう。ようは何も見えない、伝わらない状態となってしまうわけだが、「都会」では歌詞と曲調の双方がそれぞれを引き立てあって、素晴らしい効果を生んでいるように思うのである。

ところで、1980年代はA5版のサブカルチャー誌が興隆をきわめていたのだが、そうした雑誌のひとつに『MOGA』(東京三世社)という月刊誌があった。こちらの創刊第2号、1986年6月号は表紙が大貫妙子。ちょうどアルバム『カミング・スーン』がリリースされたタイミングで、中面にはインタビューも掲載されている。

インタビュアーが童話やキャラクターを題材にした収録曲に触れて「よくここまで生活感や現実感なく、しかも少女趣味でもあまったるくもなく、曲にそのモチーフをのせられるな、とか思うんですけど」と驚いている。これを受けて大貫は「現実がすべてな方もいらっしゃるんですよね」としたうえで、「そういう人たちに対し、さらに現実をつきつけていっしょに“そうだよな、オマエも苦しいよな”って言い合う音楽もあるけれど、どちらかといえば、そういうものがあるということを見つめたうえで、さらに友だちでいたい、という距離感というか、人と人とに対する、そういう感じが私は好きなんですよね」と述べている。モチーフ、そしてそこから生じる歌詞の世界と音の響きとの距離感は、先に記した「都会」の歌詞と曲調における効果とも重なるのではないだろうか。

距離感――この観点から大貫妙子の楽曲をとらえたとき、「新しいシャツ」のマーチング・ドラムのフレーズ、「蜃気楼の街」のボサノヴァ、「色彩都市」のレゲエ・フレイヴァーなどが改めて心に響いてきた。なお、「都会」、「新しいシャツ」、「色彩都市」は昨年リリースされたライブ・アルバム『Taeko Onuki Concert 2023』にも収録されているので、それぞれの印象を比較してみるのも面白いと思う。

PROFILE: 青野賢一

1968年、東京生まれ。ビームスにてPR、クリエイティブディレクター、音楽部門〈ビームス レコーズ〉のディレクターなどを務め、2021年10月に退社、独立。現在は、ファッション、音楽、映画、文学、美術などを横断的に論じる文筆家としてさまざまな媒体に寄稿している。2022年7月には書籍『音楽とファッション 6つの現代的視点』(リットーミュージック)を上梓した。

〈LIFE MUSIC. ~音は世につれ~〉は「bounce」にて連載中。次回は2025年4月25日から全国のタワーレコードで配布開始された「bounce vol.497」に掲載。