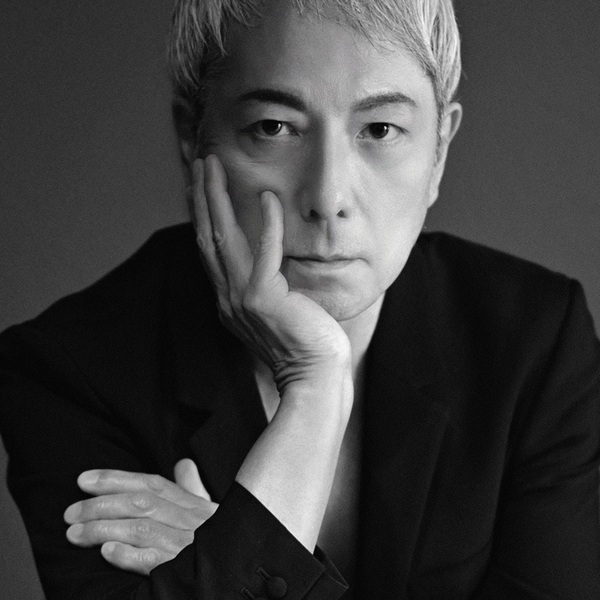

“ガラスのジェネレーション”のポップな響きに力を入れた“つまらない大人にはなりたくない”

――その2曲目“つまらない大人にはなりたくない”は、1981年のセカンドアルバム『Heart Beat』に収録された人気曲“ガラスのジェネレーション”のニューバージョン。タイトルが変更されたことには、歌詞のその一節を取り出すんだということも含めて驚きました。

「あぁ……ファンからは〈そんな勝手なことをするなよ〉って声も聞こえてきそうだ」

――ギターロック度を増したアレンジはもちろん、アウトロの佐野さんのシャウトがめちゃくちゃフレッシュだなと。あのプリミティブな叫びをできる人なら、68歳になってもこのタイトルに説得力があるなと感じました。

「そう思う? まぁ、年齢は関係ないよ(笑)。

オリジナルの“ガラスのジェネレーション”という曲については〈つまらない大人にはなりたくない〉という言葉がある世代のスローガンとして語られた時代もあった。だからとても理知的な曲だという人もいた。でも多くのリスナーはあの曲の快活さやメロディー、リズム、ポップな言葉、そこを楽しんでくれた人も多いと思うんですね。

今回の“つまらない大人にはなりたくない”を作るときもまさにそうだった。〈つまらない大人にはなりたくない〉というスローガンをもう一度アピールしたかったというより、この曲のポップな響きを楽しんでほしいと思った。特に僕が力を入れたのはサウンドの響き。オリジナルといちばん違うのはそこだ」

――ええ。

「サウンドの響きということで言うと、今回のマスタリングはUKのマット・コルトンというマスタリングエンジニアに依頼した。結果、それがとてもよかった。現在は世界的にR&Bオリエンテッドな楽曲が主流だ。レンジ感が広い、特に低音の解像度が高い。それに比べるとロックサウンドは勢いはいいけれど音的に劣ってるんじゃないかみたいな印象がある。しかし、マット・コルトンはそこを解決している。ヒップホップやソウルのようなレンジが広い、特に低音の解像度が高いロックサウンドを作っている。彼は日本のインディーズのアーティストともいい仕事をしているよ」

再定義が迫られる新しい時代へポジティブに飛び込もう

――マット・コルトンはyayhelやD.A.N.の作品も手掛けられていましたね。『HAYABUSA JET I』の3曲目は、1999年作『Stones and Eggs』にオリジナル版が収録されていた“だいじょうぶ、と彼女は言った”。力強いバンドアンサンブルを響かせつつ、ベッドルームポップやアンビエントの要素も感じられます。佐野さんはかつて「ロックンロールの魔法の杖はオー・イェーとイッツ・オーライ」と言われていましたし、〈イッツ・オーライ=大丈夫〉というのは佐野元春の音楽の根幹を成す言葉の一つだと思うのですが、オリジナルを出した1999年と現在とで、この曲に込めた想いに違いはありますか?

「“だいじょうぶ、と彼女は言った”は1999年に発表した。そのときはやがて迎える2000年、新しいディケイドに向けて、ブルーな気持ちは横に置いて一緒に進んでいこうよ――そういうメッセージを投げた。

そして時を経て2025年、パンデミック以降、あらゆるレベルで再定義が迫られていて、いままでOKとされていたものがOKじゃなくなってきている。そんな新しい時代に、ブルーになるのではなく、ポジティブに飛び込んでいこう、と唄う。今も昔もそのメッセージは変わらない」

――4曲目の“ジュジュ”は1989年の6作目『ナポレオンフィッシュと泳ぐ日』の収録曲。オリジナルはスキッフル的なアンサンブルでしたが、今回はダンス色が強いなと。

「そうだね。モータウンへのリスペクトだ。あのリズムにはどうしても抗えない楽しさがある。僕はそれをよく知っている」

――続く“街の少年”は、1982年のサードアルバム『SOMEDAY』に収録された“ダウンタウン・ボーイ”のニューバージョン。手数の多いドラムと豪快なギターサウンドがカッコいいです。

「ありがとう。“ダウンタウン・ボーイ”を振りかえると、最初に出したのはシングルバージョン(1981年10月)で、その後アルバム『SOMEDAY』(1982年5月)に収録するときに編曲をしなおした。今回の『HAYABUSA JET I』版のベースになってるのは、最初に出したシングルだね。そのときのアイデアをより膨らませて現代的にまとめたのが今回のバージョン。最初のバージョンは演奏はOKだけど録音がダメだった。個人的には、ついに『HAYABUSA JET I』のバージョンでこの曲が完成したと思っている」