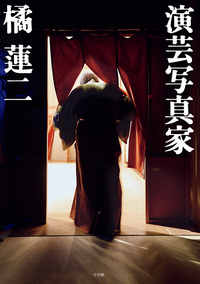

〈橘レンズ〉が切り取る、芸人の一瞬の表情と高座の向こう側

橘蓮二氏が写真家ではなく〈演芸写真家〉を名乗り出したのは、ここ10年ほどのことだ。理由を尋ねたことがある。「演芸を撮りたい、落語って面白そうだな、という若い写真家に入ってきてほしい」。それが答えだった。

彼の挑発にも似た肩書きを追随する若手に、今のところ出会っていない。無理もない。キャリア30年。演芸界における彼の仕事は、質量ともに他者に〈演芸写真家〉を名乗ることの壁の高さを突き付ける。膨大な作品群から自選した写真と文章で構成した最新作「演芸写真家 橘蓮二」(小学館)に目を通せば、単純な憧れは霧消し、畏怖ばかりが残る。

1995年5月上席(1日~10日)、上野鈴本演芸場の楽屋で、今へと続く仕事は始まった。「カメラをぶら下げた前座さんがいるらしいよ」。当時、演芸を担当する新聞記者界隈に、そんな情報が流れた。恒常的に業界を取材している記者は数えるほど(今も変わらない)。情報はあっという間にシェアされた。ほどなく面識を得た。しばらくすると、楽屋での仕事が文庫本サイズの写真集にまとめられた。演芸写真家の発芽だ。

客席で聞く分には分からない芸人の表情の一瞬を、〈橘レンズ〉は切り取る。人間国宝神田松鯉の頬のしみ、立川志の輔の不揃いで白髪交じりの眉毛、蜃気楼龍玉の殺気立った目力……といった高座写真。一方、楽屋や舞台袖での芸人の立ち居振る舞い、表情も収める。活字畑の取材者は、基本高座前の楽屋へ足を運ばない。よって、舞台裏での芸人の様子を知ることができない。橘氏の写真は、高座の向こう側の様子を教えてくれる。

〈演芸写真家〉であると同時に彼は、文筆家でもある。平坦に分かりやすく伝えることを主眼に記事を書くことに専念してきた私は、彼の文章を読むたびに自分の過ちを知る。知的で詩的で、おしゃれ。で、時折難しい。足元にも及ばない。

撮影と執筆の二刀流。加えて、落語会を企画・運営する演芸プロデューサーの仕事も範疇だ。橘蓮二氏は三刀流。もし〈演芸写真家〉を目指したい若手がいたら、まずは〈演芸のみ写真家〉からスタートするのが無難かもしれない。