「あたくしにはあたくしの思い出があります」

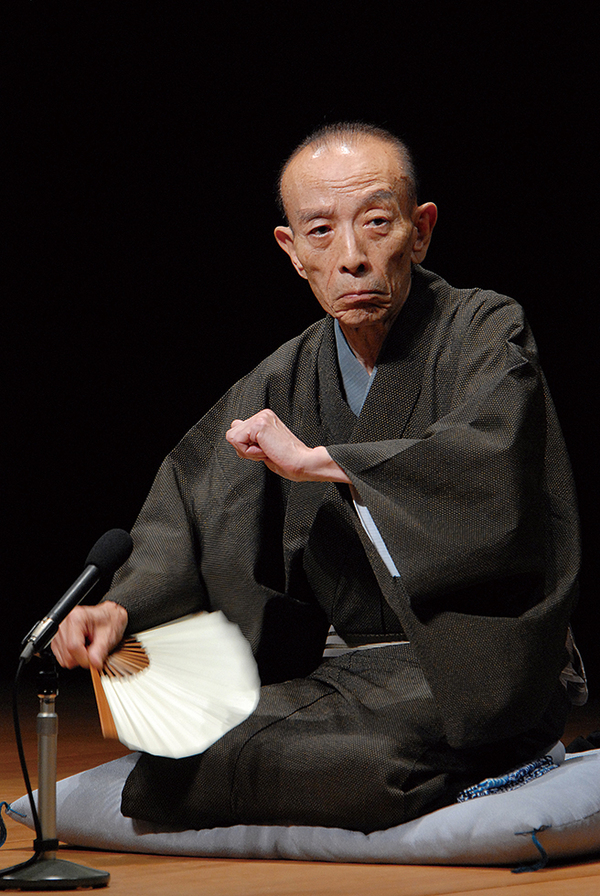

歌丸による話し言葉の妙

「人には」

と高座の桂歌丸は語り始める。

「それぞれ思い出というものがあると思います。きょうお見えのお客様にはお客様方なりの思い出。あたくしにはあたくしの思い出がございます」

ここはむろん、噺(はなし)の本題ではない。いわゆるマクラ、というよりマクラへの導入部のようなものか。まだ話題は江戸時代の外にある。演者も落語家・桂歌丸というより本名の椎名巌の呼吸で客席の聞き手に語りかけている。

だから、「思い出」ということばが自然に高座と客席の間に吹く風になる。ともに同じ今日という日を生きている同士の気持ちの交流も生まれる。「思い出」は現代の人間同士が考え込んだり肩肘を張ることもなく口から発し耳で受けることができる共通の心の動きを生み出すことばだ。

いくら上手な落語家が口にしたとしても、長屋の八五郎や花魁(おいらん)喜瀬川に「思い出」は似合わない。それほど新しいことばではないのだが、「思い出」は江戸時代には、いや明治時代にさえ相性がよくない。

百年以上前に生まれた“昭和の名人”世代の落語家も高座で「思い出」の一語を聞かせた例はなかったのではないか。

では、「思い出」をかりそめのテーマのようにしてマクラの導入部を語った桂歌丸は新しい言語感覚、表現センスの持ち主だったのだろうか。まさにその通りだと言ってしまいたいところだが、この「思い出」のコーナーだけでも桂歌丸はずいぶん古いことばづかいを大事にしている。

まず「あたくし」。これは「私」を柔らかくしたことばで昭和前半あたりまでは男女ともに使っていたが、今は〈落語ことば〉に辛うじて名残をとどめている。桂歌丸は日常会話でも常に自分を「あたくし」と言っていた。

そして「ございます」。これは平成の若手落語家もときおり口にするが、歌丸ほどのしっかり地に足の着いた言い方ではない。「あたくしは○○でございます」流の話術の骨格を持った最後の落語家は桂歌丸だったのではないだろうか。

つまり桂歌丸は古くてしかも新しい落語家だった、ということができる。古い落語の骨格やたたずまいを大切にしながら新しい落語のセンスを磨いた歌丸落語。人情噺や怪談噺の名手でありながら人気テレビ番組「笑点」の看板役にもなった桂歌丸は一つの側面だけで相場を決められる落語家ではなかったと思う。

桂歌丸の「思い出」話はあっさりと次のように締めくくられた。

「じゃ、歌丸、おまえの思い出はどういうのだと訊かれますと(と前頭部を指差して)十年前はここまで毛があったというのが思い出でございまして、あんまりいい思い出じゃございませんな」