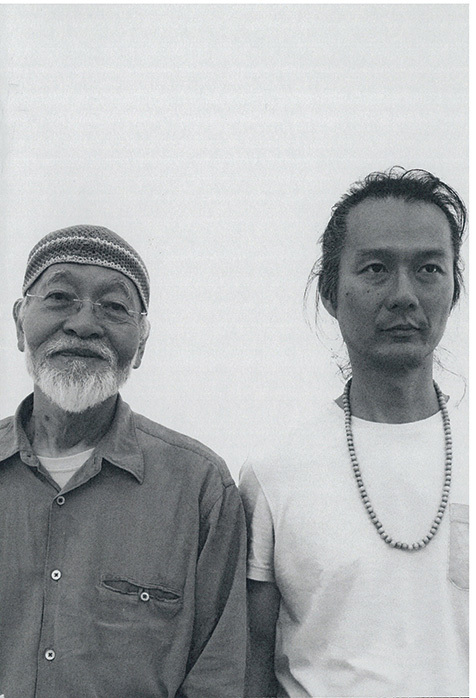

鈴木昭男とNY在住の恩田晃。現代日本を代表するサウンド・アート・パフォーマーの二人によるコラボ・ライヴが、去る9月、品川の原美術館でおこなわれた。鈴木はアナラポス(バネを使った大型糸電話のような自作楽器)や棒やスポンジなどを、恩田はカセットテープやアンプや電子機器を用い、即興で様々な音を繰り出し、加工し、響和させてゆく。取り囲む観客の間を自由に動き回ったり床に座ったりと、空間全体を使ったフィジカルな音響彫刻だ。

二人が初めて共演したのは2005年だが、去年からは継続的にライヴを重ねており(ヨーロッパでは既に8回)、その音源を元にしたアルバム『ma ta ta bi』も今年春にカナダのレーベルからリリースされている。恩田はこう説明する。

「私たちがやっているのは、音を空間としてとらえ、その中で自由に遊ぶということ。だから通常コンサート・ホールではなく、特殊な場所でやる。工場跡地、廃墟化した公園の噴水の中、元駅舎の階段、そして路上など、いろんなスペースを使ってきた」

実は、この日のライヴも最初は美術館の中庭でやるつもりだったのだが、ちょうどデング熱騒動の最中だったため、室内に変更されたのだという。

「パフォーマンスは、その場の空間と音響に合わせて何をするか考えていく。そして、その場の持つエネルギー、いわば“気”を最大限に取り込みたい。それら三つの要素〈architecture〉〈acoustics〉〈psyche〉に特有の個性があればあるほど、やりがいもでてくる」

では、音楽をやっているという意識は?

「実は、それもほとんどない…何でしょうね…むしろそういう未分化な領域、わけのわからない場所を目指しているのかもしれない。鈴木さんだってヴィジュアル・アーティストでもあるわけで。このコラボにおいて二人に共通しているのは、視覚的要素でものごと決めてゆくということ。ライヴでも、まず機材のセットアップのことを考える。つまり配置の構成美。そしてムーヴメント、動線の美しさ。もっとも、二人の関係が成熟しているので、特に話し合ったりはしないけど。演奏も含め、阿吽の呼吸です」

ちなみに恩田は近年ヴィジュアル・アーティストとの共演がますます増えており、特に、実験映像の巨匠ケン・ジェイコブスとの「ナーヴァス・マジック・ランタン」プロジェクト(スライドとライトを使った3D的映像美術)は欧米で絶賛を浴びている。

それにしても、恩田はなぜ、ここまでカセットテープにこだわるのか。彼がカセット録音(野外音やラジオ、会話など)を始めたのは、なんと88年で、既に数千本のアーカイヴになっているという。この日も会場には、録りためた大量のカセットが山積みされていたし、野外録音のカセット音源を編集した“カセット・メモリーズ”シリーズのアルバムも、メキシコでの音を使った最新作『South Of The Border』まで計3枚発表されている。

「あの質感、ですね。カセットの音は劣化してゆく。正確な復元、複製が可能なデジタル音源ではなく、時間と共に歪が生まれてくる。つまり、現実を現実でなくしてしまう。最初は一種の日記として録音を始めたんだけど、自分は、現実をそのまま記録したいのではなく、その変容を用いて現実とは違う何かを作ろうとしているんだ…と、ある日気づいた。カセットは、現実を捻じ曲げるのに最適のツールだと思う。通常、野外録音の専門家は、可能な限りリアルな音を記録しようとするけど、私の場合は正反対。現実を変える、捻じ曲げるために録音している。つまり、過去を使って、先に何かを作ろうという行為。一種のマジック・リアリズム。でも、そういった捻じ曲げられた現実の中にこそ、より理想的な現実があるかもしれない。私は、過去には縛られたくない。これは、若い頃、ひどいコミュニケーション障害だった自分の人生の問題でもあるのです」

魔術的現実をめぐる恩田の旅は果てしない。