「よくギルはキミに何をもたらしたか?と聞かれることがありますが、こう答えています。自立する精神だ、と」――マリア・シュナイダー(『Allegresse』日本盤ライナーノーツより)

今年9月に刊行された「Jazz The New Chapter 3」で、私は〈今、再び盛り上がりを見せるラージ・アンサンブルを巡って〉という特集内の記事執筆を担当した。そこでは今日におけるジャズ・オーケストラの多様性と傾向を俯瞰し、ほかにもジャズ作曲家の挾間美帆が語るNYアンサンブル・シーンのレポートや、現代を代表するジャズ・オーケストラ作品19枚のディスク・レビューを掲載している。幸いにもご好評をいただき、いままで現代ジャズのファンやジャズ・オーケストラ関係者の間でしか評価されてこなかった何人もの作曲家が、これまでとは比較にならないくらいの認知を得た。そして10月の挾間美帆『Time River』のリリースと彼女の日本凱旋ライヴで、伝統的なビッグバンド観に囚われない〈ラージ・アンサンブル・ジャズ〉という分野も日本に幅広く浸透したようだ。

しかし、自分のテキストでは現代の優れた作曲家をなるべく多く紹介する都合上、どうしても犠牲にしなければならない部分も出てきてしまった。それは現代ラージ・アンサンブル・シーンのパイオニアともいえるマリア・シュナイダーの足跡を紹介することである。そこで、彼女のデビュー作『Evanescence』から今年5月に発売された最新作『The Thompson Fields』までの作品を前編・後編の2回に分けて読み解くことで、マリアによってラージ・アンサンブル・シーンに何がもたらされたのかをあきらかにしたい。

(※筆者注)ジャズの大編成グループについての呼称はジャズ・オーケストラ、ビッグバンド、ラージ・アンサンブルなどいくつもあり、現在統一的な区分法は存在しない。しかしここでは便宜上、大編成のグループ全般を〈ジャズ・オーケストラ〉、スウィング・ジャズやモダン・ジャズ時代のトラディショナルなオーケストラを〈ビッグバンド〉、ジャズ以外のジャンルの語法やリズム、エレクトリック楽器や民族楽器も用いている現代的なオーケストラを〈ラージ・アンサンブル〉と呼ぶことにする

●生い立ち

マリア・シュナイダーは60年にアメリカ中西部、ミネソタ州の田舎町に生まれたジャズ系の作曲家である。しかし幼少期のジャズとの接点は、10代後半までストライド・ピアノの演奏家にレッスンを受けていたことを除けば皆無に等しく、愛聴していたのはもっぱらショパンをはじめとするクラシック音楽や、フィフス・ディメンションなどのポップスだったという。

本格的にジャズの世界に足を踏み入れたのは、ミネソタ大学の音楽科に進学した後になる。当初クラシックの音楽理論を専攻するものの、当時の音楽アカデミーは無調音楽至上主義がまだまだ衰えていなかった時代。〈調性音楽は芸術音楽にあらず〉という閉鎖的な雰囲気に違和感を持ち、同時にその頃はじめて聴いたモダン・ジャズ、とりわけビル・エヴァンスとギル・エヴァンスに深い感銘を受け、入学後まもなく専攻分野をビッグバンド・ライティングに切り替えている。

その後、大学院時代まではバッハの対位法や、ジャズと近・現代音楽の作曲法をみっちりと学び、85年にNYへ進出。移住後ほどなくして、かねてからの憧れだったギル・エヴァンスのアシスタントになるチャンスをつかむ。また同時期に、作編曲だけでなく教育家としても名高いボブ・ブルックマイヤーにも音楽理論の教えを受けている。

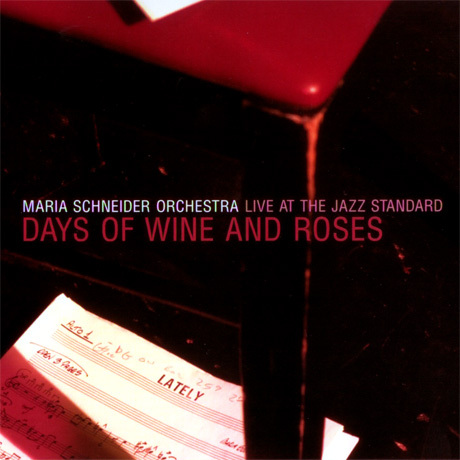

後年、マリアが自身のオーケストラで録音したライヴ盤『Days Of Wine And Roses』(2000年)には、大学院時代からギル・エヴァンス/ボブ・ブルックマイヤー門弟時代に編曲した曲が多く収録されている。この作品では伝統的なビッグバンドのために書かれた曲もあるが、その一方でギル/ブルックマイヤーの技法を受け継ぎ、デビュー以降の作風の基盤になったような楽曲も存在する。

例えば”Over The Rainbow”や”The Willow”は1940、1950年代のギル・エヴァンスのアレンジ(とりわけクロード・ソーンヒル楽団とマイルス・デイヴィスのオーケストラ作品における編曲)への憧れが見てとれるだろう。あの時代のギルのオーケストレーションがテーマにしていた〈シンプルで力強いメロディーを紡ぐソロイストと、恐ろしく精緻な動きをするオーケストラの対比〉が、ここではジャズ・スタンダードやマリアのオリジナルを下敷きにして展開している。

また柔和なハーモニーとバリエーション豊かなカウンターメロディが印象的なタイトル曲”Days Of Wine And Roses” は、マリア自身が後年のインタヴューで〈ブルックマイヤー様式〉のアレンジだとコメントしている。学生時代には数多くのアレンジャーの理論を学んでいるが、ひとまず彼女のジャズ作曲家としての根もとには、ギル・エヴァンスとボブ・ブルックマイヤーがいるとみて間違いないだろう。彼女はこの2人のもとでの経験を通じて、既存の型にはまらない独自の手法を見つけることの重要さを学んだという。

●マリア・シュナイダー・オーケストラ結成

その後、マリアは89年に当時のパートナーとリリースを前提にしないリハーサル・バンド形式でオーケストラを起ち上げる。後に2人は方向性の違いから別々の道を歩むことになるが、そのバンドは92年に改めてマリア・シュナイダー・オーケストラとして発足。同年9月には、私財をつぎ込みそれまで書きためていた楽曲の録音を行う。そうして発表された彼女の第1作『Evanescence』は、リリース直後から既存のビッグバンドの常識を超えたサウンドを持つ作品として、ジャズ・オーケストラ関係者にセンセーションを巻き起こした(たとえばダーシー・ジェイムズ・アーギューは、この作品の革新性をロック史におけるヴェルヴェット・アンダーグラウンドのデビュー作と重ねて説明している)。

当時の有力なジャズ・オーケストラの音楽性や人脈は、そのほとんどがデューク・エリントン楽団やカウント・ベイシー楽団といったスウィング時代のバンドにルーツを持っていた。しかし『Evanescence』のサウンドは、そういった既存のオーケストラの文脈にまったくといっていいほど当てはまらないものだった。ビッグバンド・ジャズ的な楽天性も前衛音楽的ないびつさも感じさせない極めて洗練されたハーモニーや、力強さから浮遊感まで演出する多様なリズム・ヴォキャブラリー、そしてそれらを引き立てるために一切の甘さを排し抽象化されたストイックなメロディーは、90年代のラージ・アンサンブル・シーンで破格の存在だった(そのサウンドは、例えば優雅な衣装を身にまといながらも、無駄な脂肪をぎりぎりまで削ぎ落としたモダン・ダンサーのようでもある)。それもそのはずで、ここでマリアがめざしたことは過去のジャズ・オーケストラのミクスチャーなどではなく、彼女が学生時代から親しんできた近代クラシック音楽の〈ジャズ・オーケストラ的展開〉だったからである。そしてそのために光を当てたのが、20世紀前半の印象派音楽と新古典派音楽だった。

印象派音楽とジャズの融合というと、非機能和声的なアプローチを導入したモード・ジャズ、その中でも進行感のあるビバップとはまったく異なる、雰囲気/響きの美しさそのものを追求したビル・エヴァンスの”Blue In Green”や、ハービー・ハンコックの”Maiden Voyage”が有名だ。そういったコンセプトを即興演奏中心のスモールユニットではなく、ジャズ・アンサンブルの世界に本格的に導入したのがマリアだった(ちなみにこうした取り組みのパイオニアが、他でもないギル・エヴァンスである)。この作品のなかでは、霧の立ち込める森の中にいるような幽玄なたたずまいの"Evanescence"や"Gush"、穏やかな情景から徐々に緊張感を帯びてくる"Last Season"といったスローテンポの曲がそれだろう。これらの楽曲の茫漠としたモーダルな響きは、元を辿ればラヴェルやドビュッシーといったフランス印象派の作曲家にインスパイアされたはずだ。この2人は敬愛する作曲家としてマリアがたびたび言及しており、特にラヴェルには大きく影響を受けたと語っている。

また無調音楽へ突き進むのではなく、あくまでも古典派音楽を拡張させる形で調性の拡大、対位法の洗練をはかった新古典派音楽に対する共感もマリアの作品を語る上で外せない。そのなかでもジャズの世界ではアンドリュー・ヒルやケニー・ウィーラー、マーク・ターナーのような知的な音楽家にアイディアを提供してきたドイツ人作曲家、パウル・ヒンデミットが重要である。ヒンデミットは非ロマン派的なドライなハーモニー、硬質なリズムが特徴的な作曲家であるが、彼のそうしたセンスはジャズ・ミュージシャンでも魅了されるのだとマリアは述べている(参照元はこちら)。また、彼女がマイアミ大学時代に師事していた人物がヒンデミットの著名な弟子で、彼のもとで学んだ対位法の経験が『Evanescence』以降の作品にも裏打ちされているはずだ。"Wyrgly"や"Gumba Blue"の強靭なリズム・ストラクチャー、"Some Circles"のダークで抑制されたハーモニーはヒンデミットと共通する要素ではないだろうか。

こうした近代クラシック音楽からのアイディアの発展的継承は、マリア以降の作曲家の特徴の一つでもある。たとえばダーシー・ジェイムズ・アーギューの『Infernal Machines』はミニマル音楽とポスト・ロック、挟間美帆の『Time River』は室内音楽と複雑なリズム・テクスチャーによって『Evanescence』的なラージ・アンサンブルをさらに展開したもの、といえるだろう。

●続編、スランプ、南米との出会い

『Evanescence』発表後、マリアは各種新人賞や作品賞を受賞し、一躍気鋭の作曲家としてデビューを飾る。その後95年に録音した第2作『Coming About』では前作の延長線上の楽曲にバリエーション豊かなリズムが導入され、演奏のまとまりもタイトかつ重厚になっている。

しかしフラメンコのモチーフを取り入れた"El Viento"や、サンバ風の"Waxwing"には前作からの進化がみられるものの、作品全体の格調高さでは『Evanescence』に一歩及ばないのではないだろうか。カヴァー曲では”Love Theme From Spartacus"はロマンティックな曲調と寂寞としたアレンジの対比が成功しているが、逆に”Giant Steps”のストレートアヘッドな解釈はどちらかというと『Days Of Wine And Roses』のようなカヴァー集向けな内容だ。また”Bombshelter Beast”、”Night Watchmen”のエレクトリック・ベースを採用したファンク調の曲は電化後のギル・エヴァンスを彷彿とさせるが、今日までのマリアのキャリアを俯瞰した時、彼女の音楽性から外れている作品といわざるを得ない。

『Coming About』と前作との最大の違いは、マリアが各地のオーケストラやジャズ・フェスティヴァルから委嘱作品を受け持つようになったことである。『Coming About』に収録されている誰もが知るスタンダードや親しみやすいファンク要素は、彼女自身のスタイルと委嘱先や観衆の期待を両立する上で選んだ方向性と考えられないだろうか? しかし、この作品でもっとも注目すべき楽曲は、湖でのセーリング(ヨットの帆走)にインスパイアされて作ったタイトル曲”Coming About”である。みずみずしい感性が横溢するアンサンブルと劇的かつ流れるような場面転換を、ジャズ的なビートの上でもっとも理想的なかたちで実現させているのがこの曲だ。だが”Coming About”は上であげた印象派、新古典派的な楽曲とは作風がかなり異なっている。全編息もつかせぬ物語のように奏でられ、ジャズやポップスのリスナーにとっては『Evanescence』的な楽曲よりも親しみやすいことも確かだ。これはおそらく、マリアが10代の頃に聴いていたクラシックのロマン派やポピュラー音楽をルーツとするものだろう。ちなみに前作の『Evanescence』では、教会音楽のようなテーマ・メロディーとドラマティックなソロを兼ねそろえた“Green Piece"と雄大なバラード"My Lament"がロマン派=ポピュラー音楽系の曲に該当するだろう。

ポピュラー音楽がマリアに与えた影響では、とりわけフィフス・ディメンションに曲を提供したソングライターたちの存在が大きい。彼女は過去にシンガー・ソングライターのローラ・ニーロや、ジャズ/ポピュラー系アレンジャーのビル・ホルマンにリスペクトを表明している。しかしもっとも影響を受けたライターは言わずと知れたディメンションのヒットメーカー、ジム・ウェッブになるだろう。こちらのインタヴューで彼の書いた“Up, Up And Away”に対して、短い曲ながら上昇感のある転調を何度も繰り返して、多幸感あふれるストーリーを作りだすセンスに賞賛を送っている。

マリアはウェッブ的な転調技法を〈フライング・モジュレーション〉と名づけ、”Coming About”や、『Allegresse』の“Hang Gliding”といった楽曲に取り入れているという。楽理的な分析ができるわけではないので必ずしも保証はできないが、『Evanescence』の”Green Piece” も、上の2曲と同様のストーリーテリングが備わっていると思われる。日本のファンや評論家は『Allegresse』以降のサウンドを〈飛翔感〉という言葉でよく言い表わしているが、そのルーツは意外にもアメリカン・ポピュラーから来たものである。ちなみに、このようなポップス的な要素をラージ・アンサンブル的に展開させるアプローチは、ブルックマイヤーやマリアに師事した経験を持つジョン・ホーレンベックの『Songs I/We Like A Lot』シリーズに受け継がれている。

『Evanescence』と次作の『Coming About』ではこうしたロマン派=ポピュラー音楽系の曲は、どちらかというとダークなアルバムの作風を軽やかにするための清涼剤として配置されていた。一方で次作の『Allegresse』以降、この要素はマリアのシグネチャー・サウンドとでもいうべきものになる。

『Coming About』のリリース後、マリアは激しいスランプに陥ってしまう。そんななかでも98年までには第3作のアルバム収録曲として”Nocturne”と”Dissolution”、”Sea Of Tranquility”の3曲を書き上げている。いずれもこれまでの路線を突き詰めた佳曲(”Sea Of Tranquility”のみロマン派的な楽曲)だが、こうした曲ばかりになってしまってはアルバムから初期の新鮮さが失われることは目に見えていた。当時を振り返ってマリアは「何もアイディアは浮かばない、もう私は作曲家として終わったのかもしれない」とまで語っている(参照元はこちら)。そんな彼女にとって転機になったのは、99年に友人の音楽家に連れられて行ったブラジル旅行だった。

そこで目のあたりにした美しい景色や、ハンググライディングなどの素晴らしい体験、旅行をきっかけとしたブラジル音楽との出会いによって、マリアの音楽観は大きく変貌する。いままでの自分が〈ただ美しいメロディー〉〈ただ美しいハーモニー〉を書くことを避け、知らず知らずのうちに力強さやシリアスさばかりを追求していたことに自覚したのだ。旅行から帰国後、マリアはアントニオ・カルロス・ジョビンやジョアン・ジルベルトたちの生み出すブラジル音楽に没頭し、ショーロやフラメンコ(こちらはスペイン音楽的な要素)のリズム、モチーフから新たな曲の着想を得る。そうして作曲されたのが大空を翔ぶ期待と不安、喜びを活写した"Hang Gliding"と、美しい庭園を回遊しているような曲想にベン・モンダーの物憂いギターが折り重なる"Journey Home"である。マリアはここに同じくブラジル旅行後に書いた室内楽風の作品"Allegresse"を加え、先ほどの3曲とともに第3作『Allegresse』を録音する。

ブラジル旅行後の楽曲で、大きなテーマになっているのが〈空気感の演出〉である。大編成グループで浮遊感や空間性という一見相反する概念を両立させているのが、2000年代のマリアにおける革新性のひとつだ。そのためブラジルの音楽家だけでなく、今まで影響を受けてきた作曲家の要素もこれまでとは違う形で展開されている(南米音楽からの影響は後編で取りあげる)。

まず再び目を向けたのが、アシスタント時代にギル・エヴァンスから教えを受けた楽器法である。ギルのように音を一つの音域に密集させるのではなく幅広いレンジに分散させることで、音の間から風が吹き抜けるようなアンサンブルを実現させているのだ。またオーソドックスなビッグバンドのような〈木管楽器〉〈金管楽器〉〈リズム楽器〉というセクションごとの役割分担を撤廃し、その時その場所に応じて必要な音色/音響を生むために、よりセンシティヴで細やかな楽器の組合せを追求している(たとえばブラス楽器だけでは角が出てしまうメロディーに、フルートとギターの音色をかすかに重ねて柔和なニュアンスにする、など)。

また同時に"Hang Gliding"”Journey Home”ではオーソドックスなジャズ・オーケストラのように音の厚みと迫力で聴き手を圧倒することも放棄している。その代わりクライマックスでは、各演奏者がまるで渡り鳥の群れのようにそれぞれのラインを奏で、アンサンブルに対話性や自発性を生みだしている。これは対位法的な楽曲を多く書いたボブ・ブルックマイヤーや、〈ピアノ協奏曲ト長調〉の第1楽章において様々な楽想をテクスチャー的に展開したラヴェルからの影響が窺える。

●オーケストラ・メンバー紹介

ベン・モンダー

オーケストラ結成メンバーのギタリスト。デビュー作から『Sky Blue』(2007年)まで在籍。"Wyrgly"のようなノイジーで凶暴なギター・ソロから、陰影のあるクリーントーンによってアンサンブルの音色を整える伴奏役、アンサンブル内でのショーロやフラメンコのリズム担当など、その役割は多岐に渡る。

フランク・キンブロウ

『Coming About』から参加したピアニスト。派手なソロは無いが、硬軟使い分けられた絶妙なハーモニック・センスによって楽曲を引き締める。マリア曰く〈イントロの名手〉。そういった点では”Coming About”や”Concert In the Garden”、”Dança Ilusoria”などでのプレイは特に印象的。

奇しくも本作が録音された2000年は、21世紀のジャズの方向性を決定づけるような重要作が次々と発表されている時代だった。そのような時期に生まれた『Allegresse』は、ラージ・アンサンブルが、そして演奏をしないジャズ作曲家が現代ジャズ・シーンの一翼を担う時代の幕開けを告げた作品として永く記憶されていくに違いない。

※後編につづく