「マーク・ターナーのホーンのサウンドは見紛いようがない。暖かく、深い優しさをたたえ、甘たるくなく、まさにこれぞ誘惑の味がする」

ブラッド・メルドー (『In This World』 ライナーノーツより)

テナーサックスはともすると〈たくましい〉〈豪快〉といった男性的なイメージが先行しがちな楽器だ。しかしテナー・タイタンの称号が与えられたテナーマンでも、時としてハッとさせられるような繊細で知的なプレイをすることを忘れてはいけない。また、レスター・ヤングに始まりウォーン・マーシュ、スタン・ゲッツ、ジョー・ロヴァーノたちが受け継いできたクール・テナーの系譜――彼らが重視したのはドライヴ感よりも浮遊感、大胆さよりもニュアンスだった――は90年代以降あらためて評価されているスタイルだ。今回紹介するマーク・ターナー(65年生まれ、テナーサックス)はそのマーシュやロヴァーノらの語法を継承・発展させ、クール・スタイルを再びメインストリームの座に押し上げたミュージシャンである。

デビューまで

バークリー音楽大学を卒業したターナーがプロ・ミュージシャンとして活動を始めたのは、90年代前半のNY(しばらくはタワーレコードでアルバイトをしながらの生活だったらしい)。当時のジャズ・シーンはヤングライオン・ブームに沸き、数えきれないほどの新人がヴェテラン・ミュージシャンのバンドから華々しくデビューしていた。しかしターナーはそういった徒弟制度的な道は選ばず、年齢の近い若手との共演や意見交換を通して自分たちの世代のジャズを模索しようとする。その舞台になったのが94年のダウンタウンにオープンしたジャズクラブ、スモールズだった。

ここには開店当初からブラッド・メルドー(ピアノ)、ブライアン・ブレイド(ドラムス)、アヴィシャイ・コーエン(ベース)、ピーター・バーンスタイン(ギター)、そしてターナーの最大のパートナーであるカート・ローゼンウィンケル(ギター)ら90年代後半以降のジャズ・シーンを担う重要なミュージシャンが連日連夜演奏し、その様子はまるで若手音楽家のラボラトリーのようだったという。後に発表するマーク・ターナーの作品のメンバーは、ほぼ全てこのスモールズ人脈※で構成されている

※彼らの活動のあらましは「Jazz The New Chapter 2」掲載の記事〈CONTEMPORARY JAZZ IN NY〉で紹介している。またこのブログでも近日中により詳細な内容で発表したい。

ワーナー・レーベル時代

94年にマイナー・レーベルのクリスクロスで初リーダー作を録音したマーク・ターナーだが、その後同レーベルでの録音はお蔵入りが続き、順調なキャリアとは言いがたかった。しかし97年頃、カート・ローゼンウィンケル・グループでの演奏を聞いたワーナーのプロデューサーがターナーをスカウトし、メジャー・レーベルとの契約に成功する。

このメジャー2作目として発表された第3作『In This World』(98年)は、〈クール・ジャズの代表格レニー・トリスターノやその門下生ウォーン・マーシュの理知的な語法と、ジョー・ヘンダーソン、ジョー・ロヴァーノに代表される近現代テナーの語法を結び付ける〉というデビュー以来彼が追い求めてきたコンセプトが結実した作品である。

具体的には、8分音符主体の複雑に錯綜したトリスターノ的なテーマ・メロディは変拍子の”Lennie Groove”やフリーテンポの”Bo Brussels”で認められるし、イレギュラーなタイミングで休符を利用してあえて流れを止め、緊張感を演出するというウォーン・マーシュが得意とした演奏もこの作品の録音と同時期に確立したものだ。またフラジオ音域を飛び道具的にではなくフレーズの一部として滑らかに鳴らしている点や、甘く分かりやすいメロディだけではなく幾何学的なパターンも駆使する点は、ジョー・ヘンダーソンやジョー・ロヴァーノの発展的継承といえる。

このようにしてターナーは、モーダルで空間的な曲をダークかつ優美な音色でグラデーションしていく。後半はジャズ・スタンダードやビートルズ・ ナンバーが収録されており、アルバムとしての一貫性はやや低いが、前半~中盤にかけての美しさは今なお際立っている。リーダーを意識して抑制されつつも味 わいどころの多いソロをとるブラッド・メルドー、定型ビートを刻まずに演奏者が自由に解釈できるスペースを常に確保するブライアン・ブレイドも素晴らしい。

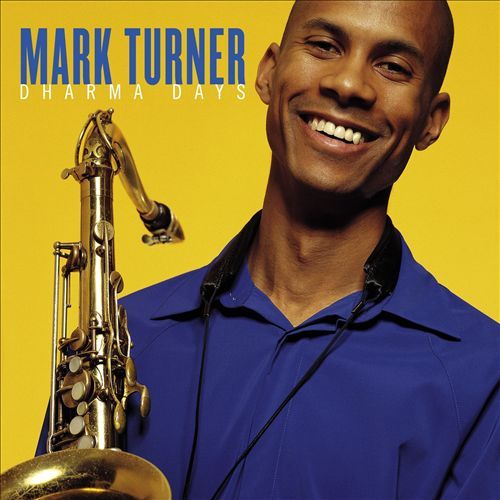

ワーナー最後の作品『Dharma Days』(2001年)は、94年以降お互いのバンドで共演してきたターナーの最大のパートナー、カート・ローゼンウィンケルとのコンビネーションを前面に出している。そのサウンドは漠然と聴いていると、起伏の少ないモノクロームなトーンに支配されているように感じてしまいがちである。しかし実際は注意深く覗きこむことで、色相や明度の微妙な変化が味わえる風景画のように知的好奇心を刺激してくれる作品だ。

収録曲”Myron's World”はターナー・カルテットのレギュラーメンバーであるナシート・ウェイツの個性が生かされた曲。彼の小節線を無視するようにどこまでも続くパルス状のビートが、フロント2人のインプロヴィゼーションと組み合わさることで疾走感と浮遊感という相反するフィーリングを生み出している。またターナーの後ろで伴奏するローゼンウィンケルのピアニストのようなコンピングも印象的。2人の組み合わせといえば、“Jacky's Place”のテーマやソロ裏で延々と繰り返すローゼンウィンケルの妖艶なコードトーンも、ターナーの曲や演奏の魅力を最大限にひき立てている。ファンク、というよりはドラムンベース的なタイトなビートの上に、フロント2人の神秘的なハーモニーが漂う“Zürich”から、変調するリズムの上で密度の高いインタープレイを展開する“Dharma Days”に続く流れはこのアルバムの最高潮。

ターナーはこの後、ローゼンウィンケルの問題作『Heartcore』(2002年)とライヴ・アルバムの金字塔『The Remedy: Live at the Village Vanguard』(2006年)に参加し、00年代ジャズ・シーンの最前線を駆け抜けていく。その顛末はいずれ投稿するカート・ローゼンウィンケルの項に譲りたい。

FLYトリオ

『Dharma Days』の録音を終えたターナーは、ワーナー・レーベルから契約を解除されサイドマンとしての活動に専念する。一方で、ラリー・グレナディア(ベース)、ジェフ・バラード(ドラムス)と組んだ3者共同名義のトリオ〈FLY〉の活動が本格化したのもこの時期である。

この3人が出会ったのは91年のダウンタウン。それ以来断続的ながらも活動を継続し、2004年には初のアルバム『FLY』(2003年)をリリース。続く2作目『Sky And Country』(2008年)からは名門ECMレーベルに移籍し、ジャズ・ファンに広く知られるユニットになった。

FLYはサックス/ベース/ドラムスによるコード楽器不在のトリオだが、サックス奏者が前面に出て演奏を行う既存のサックス・トリオとはアプローチが異なっている。楽器ごとの主従関係は取り払われ、例えターナーのソロの時でも、ドラムスやベースがサックスと対になるような自由度の高いカウンター・メロディやリズムを演奏している。また従来のサックス・トリオはインプロヴィゼーションが中心になりがちだったが、このバンドでは即興すら全体のアンサンブルの一部になっている。そういった点でFLYは、近年のNYの様々なスモール・ユニットで見られる〈ジャズのアンサンブル化/室内楽化〉の先駆けになったバンドだといえそうだ。

そしてグループ3作目となるこの『Year Of The Snake』(2011年)では、前述のようなアンサンブル性に3作中でもっとも比重が置かれている。例えばバラードが拍子数を刻々と変化させる”Brothersister”や、グレナディアがアルコとピチカートの使い分けによって場面転換をはかる”Kingston”などは、ドラムスとベースをただのサックスの伴奏として聴くことはもはやできない。スリリングさと均整美を両立させた〈アンサンブル・インプロヴィゼーション〉の決定版だ。

ECM時代

その個性と音楽性ゆえに、00年代のテナーサックス奏者では影響力の点で頭ひとつ飛び抜けているように感じられるターナーだが、こと演奏の安定感やサイドマンとしての順応性の面ではクリス・ポッター(テナーサックス)やダニー・マッキャスリン(テナーサックス)といった実力者に引けを取っていたのではないだろうか。

そんな彼に2008年の暮れ、大きな試練が訪れる。事故で左手の指に大怪我を負い、一時は復帰すら危ぶまれる状況になってしまったのだ。しかしその後の粘り強いリハビリによって、4か月という短期間で奇跡的にシーンに復活。当初は万全なコンディションとは言い難かったようだが、復帰から1年経て録音したギラッド・ヘクセルマン(ギター)の傑作『Hearts Wide Open』(2010年)での演奏を聴くと、驚くべきことに負傷前よりも伸びやかで余裕を感じられるものになっている。サックスのフィンガリングを一から習得し直したことが、逆にターナーのプレイの幅を広げる結果につながったのかどうかは分からないが、この時期をさかいにターナーの実力が一段も二段も底上げされたことは確かだ。

それ以降のターナーはジョナサン・ブレイク(ドラムス)の『The Eleventh Hour』(2010年)や、バティスト・トロティニョン(ピアノ)の『Dusk Is A Quiet Place』(2011年)、ビリー・ハート(ドラムス)の『All Our Reasons』(2011年)、そして上で紹介したFLYの『Year Of The Snake』などで鮮烈な演奏を残していく。

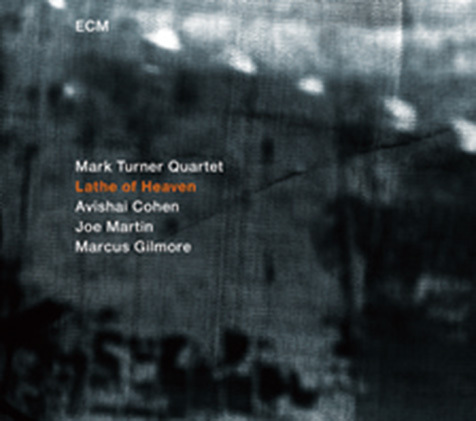

そして2013年に満を持して録音されたリーダー・アルバムが『Lathe Of Heaven』である。実に13年ぶりの作品となった今作では、アヴィシャイ・コーエン(トランペット)をフロントに迎え、初の2ホーン編成になっている。コーエンのエモーショナルでゆったりとしたタイム感のフレージングは、ターナーの理知的なラインと好対照を描く。今までのリーダー作ではメルドーやローゼンウィンケルといった自分に近いフィーリングのミュージシャンを起用してきたが、この作品ではターナーとは世代も音楽性も違うコーエンを抜擢したことで、ホーン奏者のコントラストがサウンドに大きな影響を与えている。また本作に参加しているドラマー、マーカス・ギルモアはMベース・シーンでの活動が主に評価されているが、この作品のようにコード楽器不在の空間的なサウンドの中で、かつての『In This World』のブライアン・ブレイドとは違った方法で空気感を演出している点にも目をみはるものがある。

ターナーは最近ではギラッド・ヘクセルマンをはじめとする上記のミュージシャンたちとの活動に加え、新鋭アルトサックス奏者ベン・ヴァン・ゲルダーのカルテットやアラビックな旋律が印象的なトランペッター、イブラヒム・マーロフのクインテット、そしてこの度、丸の内コットンクラブに来日するトム・ハレルのトリップ・バンドなどでも活躍している。彼の気高さをたたえた音色のサックスは、これからも世界のどこかのクラブで鳴り響き続けるようだ。

〈TOM HARRELL "TRIP"

featuring MARK TURNER, UGONNA OKEGWO & ADAM CRUZ〉

日時/会場:6月23日(火)~25日(木) 丸の内コットンクラブ

1stショウ 開場17:00 開演18:30

2ndショウ 開場20:00 開演21:00

メンバー:

トム・ハレル(トランペット)

マーク・ターナー(サックス)

ウゴンナ・オケグォ(ベース)

アダム・クルーズ(ドラムス)

http://www.cottonclubjapan.co.jp/jp/sp/artists/tom-harrell/

参考

Jazz life 2012年5月号 Jazz Sax Heroes 第35回 マーク・ターナー (有限会社ジャズライフ)

Jazz life 2014年5月号 Jazz Sax Heroes 第47回 ウォーン・マーシュ (同)