ロンドンの3ピース・バンド、ドーターが3年ぶりとなる2枚目のニュー・アルバム『Not To Disappear』をリリースした。憂いを帯びたサウンドで日本でも人気を集め、3度目の来日となった昨年11月の〈Hostess Club Weekender〉では新作の曲をいち早く披露。〈名門4ADが誇る大型新人〉として国際的なアピールに成功した前作『If You Leave』からスケールアップした姿を見せつけた。この新作では、USインディー・ロックの最前線で活躍するニコラス・ヴァーネスを共同プロデューサーに迎え、NYはブルックリンのスタジオで録音されている。制作中の様子を収めた写真は公式サイトで閲覧できるようになっており、そこでの成果は美しく磨き上げられたアンサンブルから窺えるはずだ。

〈ダークでメランコリック〉と形容されがちな彼らも含めて、シューゲイザーを通過した幽玄なドリーム・ポップを奏でるバンドたちの多くは、紋切り型の修辞句で語られて(片付けられて)しまいがちだ。しかし、『Not To Disappear』で繰り広げられている冒険には、もっと深く耳を傾けるべきだろう。シガー・ロス式のバンド演奏をベースとしながら、エレクトロニクスも交えて多彩なアプローチを展開しており、レディオヘッド経由でダブステップを吸収したような“Numbers”、眩いシンセ音と多層的なヴォーカル・ワークが冴え渡る“Alone / With You”など構築力が光るナンバーと共に、アップテンポに駆け抜ける“No Care”などライヴ映えしそうな新機軸にもトライ。同時代のアーティスト/サウンドを明確に意識しながら〈自分たちらしさを貫きつつ、何ができるのか〉を考え抜いたモダンなプロダクションは、より赤裸々となった歌詞にも奥行きと説得力をもたらしている。

今回のインタヴューを通じて、かなり自覚的に〈新しいやり方〉をチャレンジしていたことに加えて、バンドの方向性やこだわり、本音についても確認できたのは嬉しい限り。エレナ・トンラ(ヴォーカル/ギター)、イゴール・ヒーフェリ(ギター)、レミ・アギレラ(ドラムス)の3人に話を訊いた。

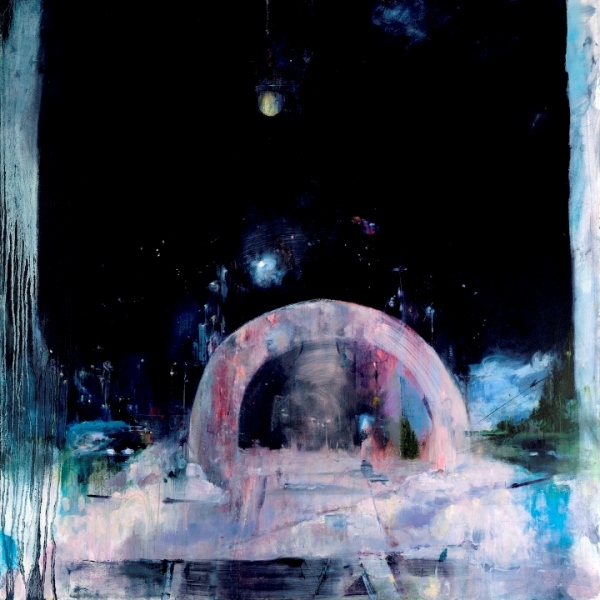

――今回の『Not To Disappear』について、アートワークがまず素晴らしいと思いました。画家のサラ・ショウによる「The World Is Spinning Around」という作品なんですよね。この絵を選んだ理由を教えてください。

イゴール・ヒーフェリ「以前から彼女のことは知っていて、自分たちの作品に使いたかったんだ。ただ、アルバムを作っている最中はどういったサウンドになるかまだわからなかったし、そのアイデアも一旦保留にしていた。それで、レコーディングを終えてアートワークについて考える段階になったとき、あの絵を見せたら2人も気に入ってくれてさ。さらに、サラも(依頼の前から)僕らの音楽を気に入ってくれていたらしく、おかげで話も早くまとまったよ。感情に訴えてくるし、色合いもいい。絵が放つオーラも好きだ」

エレナ・トンラ「この絵のなかで、いろんなことが起こっているわよね。私たちの作品についても同様に、聴く人にとっていろんな音が入っていて、いろんなものを秘めているようなものになるといいなと考えていて。そこが繋がったと思う」

――暗闇が面積を大きく占めているから、第一印象はダークだけど、一方で月や星屑もひっそりと輝いていて、そこからは希望のニュアンスも感じられる。まるでドーターの音楽みたいですよね。

エレナ「ええ、その通りね」

――では、ドーターとしてどんな音楽を作ろうと心掛けていますか?

エレナ「わぁー(苦笑)! 要するに、〈誰みたいになりたいか〉ということかしら? 私はいつも、ジェフ・バックリーになりたいと思いながら曲を作っているの(笑)。彼みたいには絶対になれないんだけど、目標は常に高いほうがいいわよね」

イゴール「いや、それよりは〈誰を参考にしているか〉じゃない? 自分たちとしてはどういう音楽を作りたいか、ってことでしょ?」

――そうですね。

レミ・アギレラ「うーん、わからないな……。おそらく、そのときに自分が感じていることが反映されているのかもしれない。例えば、『If You Leave』や『The Wild Youth』(2011年のEP)でのドラムスが、それぞれ当時の自分の状況を表しているかもしれないし、そのとき使った楽器やドラムスティックなどにも影響を受けているかもしれない。『Not To Disappear』でも同様だね。これって独りよがりな発想かな?」

エレナ「そんなことないわよ」

レミ「とにかく、深く考えるようなことはしていない。例えば、デモをじっくり聴き込んでも、あとで何かひらめいて、生のドラムスよりも打ち込みの電子音を選ぶことだってあり得るし。どちらかというと曲ごとに取り組んでいるから、〈今回のアルバムにはこんな感じでいこう〉みたいなのはないかな」

イゴール「レミが話したことにも通じることだけど、(前作と今回の)2枚のアルバムを作るときに、それぞれのアプローチの違いはあったね。前作を踏まえて、今回はもっと耳へダイレクトに届くようなサウンドを作りたかったんだ。もう少し大きくて、パンチが効いていて、それにもっと自信が反映された音にしたかった。前作はテクスチャーを意識した、もうちょっとライトな内容だったと思うけど、今回は長いツアーを経験したあとに取り掛かった作品だし、もっとライヴ感を表現したかったのもあるね」

――セカンド・アルバムが前作とまったくの別物になってしまうバンドも多いですけど、『Not To Disappear』はそういう作品ではないですよね。一方で、前作にはなかったアイデアがたくさん詰まっていて、だからこそ真に挑戦的だと思いました。制作において、どういったことを目標にしたのでしょう?

エレナ「いろんなものに対してオープンでいること、かな。何かのガイドラインに従うのではなく、サウンドを幅広く探求してみるのが目標だった。〈前作とは違うものにしなくちゃ〉みたいな心配をしてしまうのもよく理解できるけど、そういったことは考えずに、ただ自分たちが好きなものを作りたかったの。3人ともテイストや興味も似ているし、ここ数年で新しいものに触れつつも、自分たちの好みもかなり明確になってきてはいるしね。例えば私なんかは、5~6年前と比べるとエレクトロニック・ミュージックをもっと聴くようになってるし、その影響も作品に反映されていると思う。自分たちのやり方というかアプローチは、実はすでに(自分たちに)染みついているものだと思うわ。私たちの音楽は、使っている楽器や音と同じだけ、自分たちのパーソナリティーによって成り立っていると思う」

レミ「他のバンドがどうなのかは知らないけれど、レーベルにしろ自分たちにしろ、きっとセカンド・アルバムを作るにあたって〈なるべく早くリリースしなくてはいけない〉といったプレッシャーがあると思う。だけどこの作品について、少なくとも僕らは自分たちにプレッシャーを課すこともなかったし、レーベルからもそういう催促を受けることは一切なかったよ。おかげで、納得できるまで十分に時間をかけさせてもらった。自分たちの準備ができる前に、NYに行ってニコラスと作業を進めようなんて思わなかったし」

――ニコラス・ヴァーネスと一緒にアルバムを作ることになったのは、どういう経緯で?

エレナ「実は、今回一緒にやるまで彼のことは知らなかったんだけど、過去に彼とお仕事した人から強く薦められたの。自分たちとしても、他の観点から(作品を)見てもらう必要があると感じていたところだったしね。長い期間、自分たちだけで作曲やデモ作りをしていたから、作品との距離が近くなりすぎて、レコーディングという次のステップに踏み込みにくくなっていたの。そこで、Skype経由で彼と話してミーティングもして。彼のやり方や進め方の説明も、私たちには凄く興味深いものだった。イゴールと彼がお互いに協力し合ってプロデュースするという形も良かったわね。結果的に、自分たちだけでは思いつかない方向性を示してもらえて、距離を置いてアルバムの全体像を俯瞰することができた」

――彼のプロデュース作だと、どれが好きですか。

イゴール「ニコラスに〈これは誰?〉と訊かずにいられなかったのはワイ・オーク。とても耳に心地良くて、あれが(信頼感の)決定打とも言えるかな」

エレナ「ウォー・オン・ドラックス。とても温かみがあってブリリアントなの。あとは、ディアハンターの『Monomania』ね。ニコラスの手掛けた作品は、とにかくサウンドが素晴らしい。彼はどちらかというと、〈自分たちの音〉を持っているアーティストと一緒にやるタイプだと思う。自分のサウンドをアーティストに植え付けてしまうから、そのプロデューサーのもとで作品を作るとみんな同じ音になってしまう……というケースもよくあるけど、ニコラスの場合は幅広い顔ぶれと仕事をしながら、どの作品でもアーティストの良さを上手く引き出しているのが聴いていてわかるのよね」

レミ「ひとつのプロジェクトにまったく新しいプロデューサーを呼ぶのは、場合によっては凄く怖いことさ。曲作りをしているところに、別の頭脳がもうひとつ入ってくるわけだからね。それでも、その人を信じなくちゃならない。ただSkypeで彼と話したときから、〈この人は信用できる〉と感じたよ」

――さっきエレナが語ってくれた、エレクトロニック・ミュージックからの影響についてはぜひ訊きたかったんです。具体的にどのあたりをリスナーとして愛聴し、バンドとして参照しているのでしょう?

イゴール「自分たちの音楽におけるアレンジへの影響や、そもそもの好みでいうと、オーガニックな要素を採り入れたエレクトロニック・ミュージックの比重が大きいのかな。どちらかと言うと、そういうオーガニックな音が入っていたり、あるいはサンプリングやカットアップによって加えられているものを好んでいるよ、ハウスやテクノなど、ベースの効いている〈これぞエレクトロニック・ミュージック〉なものよりもね」

エレナ「いわゆるアンビエントなテイストを持つものよね。私も、いまイゴールが言ったようにオーガニックなサウンドを表現する人が好き。バス(Baths)みたいに、エレクトロニックなんだけど温かみを感じられる音を作れるアーティストは本当に素晴らしいと思う。プログラミングや打ち込みも、使い方によってすごく美しいものにできるのよね」

イゴール「まるで楽器を奏でるようにね」

エレナ「そう! あとはトム・ヨークのソロ作品。たぶんイゴールが初めて紹介してくれた『The Eraser』 にしても、胸が張り裂けそうになるような音だけど、そういうサウンドスケープを描けることが本当に凄いと思う」

――アーティストでいうと他に誰が挙がります?

イゴール「僕はフォー・テットを聴きながら育っているし、気に入ってよく聴いているのがジェイミーXX。彼らはシンセを多用するアーティストだけど、全体的に美しい温もりを感じることができるサウンドだよね。それと、ブリアルは僕にとって大きな存在だ」

エレナ「あとはサン・グリッターズね」

――レミが叩くドラムにも、いま話に出たような音楽に通じるリズムのおもしろさが感じられる気がしたんですけど、いかがでしょう?

レミ「いや、僕がエレクトロニック・ミュージックの影響を一番受けていないんじゃないかな。ドラムに関しては、どちらかというとヒップホップのビートに傾倒していると思う。BGMで流れているぶんには自然に入ってくるんだけど、よく耳を傾けてみると、すごく複雑な作りだったりする。彼ら(ヒップホップのミュージシャン)がやっていることは凄いよ。だから、ドラムの打ち込みに影響を受けている」

――イゴールは完璧主義者だそうですね。

イゴール「3人ともそうだと思うよ。まぁ、僕は〈自称〉だね(笑)」

――プロダクションやギター・ワークでこだわった部分を教えてください。

イゴール「まずはリヴァーブをより少なくしたかった。お互いに補填し合いながら曲作りを進めていくのが僕らのやり方で、〈僕のギターはこうでないと~〉みたいな(エゴを出す)ことはせず、まずは曲にとって何が適切なのかを考えるんだ。最終的に、結局はギターが少し前面に出たという形になったんだけど、今回はアルバム全体を通してたくさんのテーマがあって、それに見合うメロディーを差し挿むスペースがたくさんあることに気付いたからそうなった。僕らにとって新しい試みだったよ」

――なるほど。

イゴール「完璧主義者らしい話をすると(笑)、さっき言った〈補填し合いながら〉の部分もあって、最後の最後までギターのサウンドが完璧に他の要素とフィットするように徹底して試行錯誤を重ねたんだ。だから、みんなも(時間が掛かって)イライラしていたけど、何かが変わるとバランスが崩れるものだから、そのバランスが取れるように何度もサウンドを変えてみた。僕にとってのポリシーのひとつに、〈上手くいっていない〉と感じるものは、ミックスではなく音楽的な方法でそれを解決する、というのがある。ミキシングを問題解決の方法にするのは嫌だったんだ。ミックスは、それまで長い期間取り組んできたものの最終調整の手段であってほしい」

――リヴァーブの話が出ましたけど、〈ドリーミー〉や〈ダーク〉と形容されるバンドはリヴァーブについ頼りがちなものですよね。そうではない音楽をめざしたかったということですか?

イゴール「そうだね。もともと僕たちのやり方ってかなり自分本位なところがあって、(他人の評価よりも)自分たちがやりたいこと、おもしろいと思うことを中心にやっている。ただ、一点だけ他人にどう捉えられるかが気になるところがあるとすれば、リヴァーブの使い方だね。それこそ、〈リヴァーブのバンド〉ってカテゴライズされたくないんだよ。『Not To Disappear』は10曲入りだけど、当初は20曲ほど用意していたわけで、そのなかには(アルバムに入った曲と)全然違うサウンドのものだってあったしさ。アルバムに収録されたのは、一緒にまとめることが相応しいと判断したもので、さらには自分たちが一番誇れる曲であるということをわかってほしい。〈またリヴァーブ・バンドかよ〉と思われるのだけはごめんだね。自分たちはそれ以上のものを持っていると思っている。もちろん、いまでもリヴァーブは使うんだけどさ(笑)。大好きだし」

エレナ「イゴールはリヴァーブを気にして逐一チェックしてるけど、私はいつもリヴァーブの後ろに隠れていたいタイプよ(笑)」

――エレナのヴォーカルも、曲によって同じ人が歌っているとは思えないくらい表情を使い分けていて、その豊かな表現力に成長を感じました。シンガーとしてどんなことを意識しました?

エレナ「確かにそうね、歌詞もよりアグレッシヴでダイレクトな感じになって、必然的にドライさを帯びるものになったと思う。歌い方も確かにつっけんどんというか、ちょっと意地悪な感じにもなっているわね。本当に意地悪ってわけじゃないわよ(笑)。徐々についてきた自信も反映されているのかもね。あと、今回はより〈語り〉っぽくなっている。歌というよりも、話し言葉で表現するような。メロディーもさほど多くはないし、場合によっては語りかけているように聴こえるところがあるかも」

――作詞について意識したことはなんですか?

エレナ「正直、歌詞を書くときも、さあ書こうと思って書きはじめるものではなくて、アイデアが降りてきたら文字にするというのが大きいんだけど、今回は前作とは違う書き方をしていたので自分でも大丈夫か心配していたところもあったわ。今回の歌詞のほうが、より顕わでありのままなのよね。いくつかの曲では、自分のことをかなり剥き出しに語っているわ。それは怖いことでもあるけど、一方で正直であることは心地いいし。だから日々を過ごしながら感じることや思い出、あるいは誰かが言ったりしたことなんかを寄せ集めつつ、それらを歌詞にして伝えている、という感じ」

――エレナは自分が作曲家であることに強いこだわりがあるそうですが、今回のアルバムで特に手応えを感じた曲はどれでしょう?

エレナ「どうかな、自己評価が厳しいほうだから(笑)。“Doing The Right Thing”だと思う。なぜかというと、他の曲とは違って、初めて自分ではない他人の目線から歌詞を書いてみたの。だから、曲を書くという観点ではこの曲が一番おもしろいんじゃないかな」

――『Not To Disappear』というタイトルも、最初に話したようにダークではあるけど希望も感じさせますよね。そういう作品を作りたかった?

エレナ「そうね。自分が落ち込んだり、消えてしまいたいと思うこともあるけれど、そのなかで光る強さや、何か明るいものが存在するということを表現したかった」

――曲作りをするうえで、リアルな経験と架空のファンタジーのどちらを大切にしていますか。

エレナ「私は実体験のほうね」

イゴール「曲はまず頭の中で小説化しているね。自分にとってはより抽象的なものなんだ。まずは自分らしい要素を加えていって、次に音についても何かしらストーリーを与えていくんだけど、そこにはおもしろい駆け引きがあると考えている。つまり歌詞で語られている内容と、曲やサウンドが示唆しているものって、場合によっては異なるように聴こえることもあって、僕らはそれを上手く転がしたりしているんだ」

レミ「自分にとってリアルなものでないといけないと思う。聴いている人を喜ばせるためだけのものではなく、もっとリアルなものね。そうでないと、何年か経ったあとに〈なんで自分はこれを作っていたんだろう?〉という感覚に陥ると思うからさ」

★2月9日追記

ドーターの初となる単独来日ツアーが決定!

日時/会場:

4月13日(水) 大阪・梅田CLUB QUATTRO

4月14日(木) 東京・恵比寿LIQUIDROOM

開場/開演:18:00/19:00

チケット:6,000円(1D別)

※詳細はこちら