エルヴィン・ジョーンズのサウンドを深化させ生まれた“色”

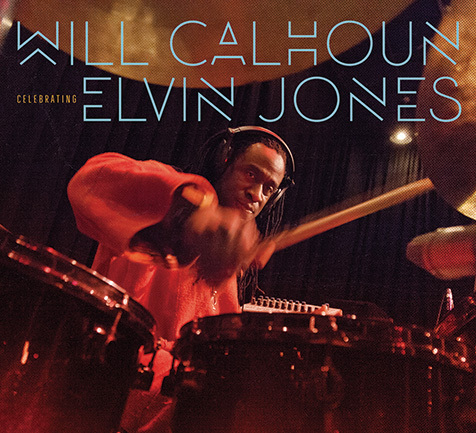

リヴィング・カラーのドラマーとして、その名を知らしめたウィル・カルホーン。ハードでテクニカルなヘヴィ・グルーヴで注目されてはいるが、実はドラマーとして歩みは、ジャズ・エリートと比べて遜色はない。そんな彼の最新作は『セレブレイティング・エルヴィン・ジョーンズ』。ドラム界の巨星、エルヴィン・ジョーンズ[1927-2004]に捧ぐトリビュート作だ。

「エルヴィンの演奏を初めて観たのは14歳のとき。そのときの衝撃があまりに大きくて、僕の人生を変えてしまった。ジャズには“特有の言語”があることは知っていたけど、エルヴィンは“まったく違う言語”を話していたんだ。強力にスウィングして、西アフリカの音楽の匂いや、“リズムをねじ曲げる”、“空間をねじ曲げる”ような、そんな要素も感じた」

本作で強く感じるのは、エルヴィンに対してのリスペクト。同時に、ドラミング、音色、アレンジなどは、まぎれもない“ウィル・カルホーンの色”。M5《MAHJONG》(ウェイン・ショーター『JUJU』収録)の冒頭のソロは、オリジナルと聴き比べるのも一興。

「冒頭のソロは6拍子で、マリのリズムなんだ。僕は西アフリカのマリで、実際に音楽を習った。マンディング・スタイルのリズムが僕のルーツさ。で、そのリズムを勉強するとエルヴィンのやろうとしていたことが、よく理解できるようになった。エルヴィンからの影響はどんな音楽にも使えるし、生きてくる」

また、セネガルの打楽器マスター、ドゥドゥ・ニジャエ・ローズ[1930-2015]との共演、M7《DOLL OF THE BRIDE》(Elvin Jones Jazz Machineの演奏でお馴染み)も特別な意味を持つ楽曲となったのであろう。

「ドゥドゥとエルヴィンとは、ドラミングの面でも人間性の面でも、多くの共通点を感じているんだ。彼の8人の息子達と4時間くらいレコーディング・セッションをして、その一部を曲の冒頭に使っている」

4ビートからアフリカンまで、エルヴィンから継承したものを進化(深化)させた、ウィル・カルホーンの“現在”のドラミングが聴ける本作。彼がドラミングに込めた“真意”はどこにあるのか。

「西アフリカでドラムを習って、1つ開眼したことがあるんだ。それは“スタイル”はどうでもいい、“サウンドが肝心”なんだってこと。サウンドが理解できれば、どんな音楽にもアプローチできる。大事なのは自分の個性が“滲み出る”ってことさ」

さらにヤン・ハマー(key)とのバトルや、“エルヴィン学校の卒業生”とのクインテットの演奏も見事にスピリチュアル。あらためてエルヴィン・ジョーンズの偉大さとウィル・カルホーンの多彩さに酔う傑作。