声そのもの、あるいは立ち姿自体がドラマだったディーヴァ~没後40年を記念した〈お宝〉ソフトが続々

2017年9月16日は不世出のディーヴァ (歌の女神)、マリア・カラス(1923~77)が亡くなって40周年の命日だった。何度か中断はあったものの亡くなる3年前、テノールのジュゼッペ・ディ・ステファノとの日本リサイタルツアーまで、演奏活動を続けた。オペラの舞台に立ったのは1938~65年の27年間でしかない。だがニューヨークのギリシャ系移民の家に生まれ、13歳で父祖の地にわたってアテネで声楽を本格的に学び始め、2年後にはもう、『カヴァレリア・ルスティカーナ』のサントゥッツァのようにドラマティックな役でデビューできたのだから、天は桁外れの声を授けたに違いない。

『カヴァレリア』の有名な二重唱、すがりつくサントゥッツァと、振り払おうとするトゥリッドウの激しい掛け合いは、全曲の聴きどころの1つだ。カラスは74年の日本ツアーでも、この曲をディ・ステファノと歌った。筆者は当時まだ高校1年生で、NHKのテレビ放映を食い入るようにみていた。LP盤と比べ、カラスの声を「衰えている」と指摘するのは初心者にも、たやすいことだった。9年後、同じNHKホールに姿を現したヴラディーミル・ホロヴィッツのピアノの乱れを吉田秀和氏が「ひび割れた骨董品」と評した瞬間と、ファンが抱いた複雑な思いは似ていただろう。しかし年代物のニューヨーク・スタインウェイから陰影に富んだ響きを引き出し、巨大なホールの3階席まで難なく届けたホロヴィッツ同様、74年のカラスも紛れもなく、独特の憂いに彩られ、人の喜怒哀楽が綾なすドラマを極限まで表現する、「あのカラスの声」を備えていた。

歌詞の一語一語を究め、作曲家が与えた音の意味を深く考え、オペラ全体のドラマの進行へと自然に発展させることができる歌手の数は、カラスの生前よりも演出家の存在が増し、克明な演技力を求められるようになった今日においても、多いとはいえない。

1974年10月19日のNHKホール2回目の公演 (12日の同ホールがツアー全体の初日だった)を収めた映像は以前、東芝EMIからレーザーディスクで出ていたが、今回、ブルーレイのビデオディスクとしてワーナーミュージックが再発売した。飛行機のタラップを降りる場面や記者会見の模様なども入っていて見どころ満載だが、個人的には『カルメン』『カヴァレリア』『愛の妙薬』、3つの二重唱をじっくり見比べ、聴き比べていただきたいと思う。ポイントはカラスの声と、背中だ。カルメンでは拒絶、サントゥッツアでは絶望、アディーナでは蠱惑と、同じ衣装の1つの背中が全く違う意味を持つ。ビゼーとマスカーニ、ドニゼッティの様式も歌い分け、歌詞を克明に伝えている。

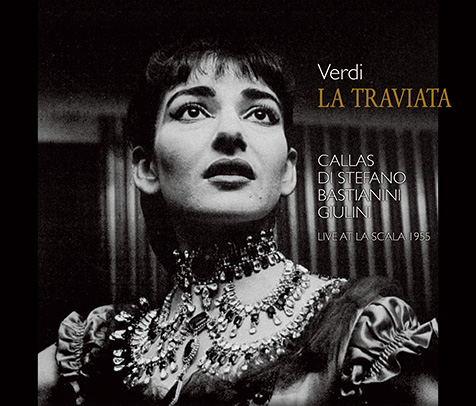

一方、キングレコードではイタリア・チェトラ社が79年に発売したカラスのライヴ盤LPに使われたディスコス社の2トラック秒速38センチのマスターテープを生かし、高音質のUHQCDに再現した全曲盤3点を発売した。ルッキーノ・ヴィスコンティ演出、カルロ・マリア・ジュリーニ指揮の『椿姫(ラ・トラヴィアータ)』ではディ・ステファノ、エットーレ・バスティアニーニも絶好調だが、カラスの声色の変化に耳を傾けて欲しい。第1幕だけでも 《乾杯の歌》で享楽的に響いていた声が、アリア 《そは、かの人か》では忘れかけていた愛に目覚めた心の震えへと、見事に変化している。

スカラ座ドイツ公演でヘルベルト・フォン・カラヤンがRIAS交響楽団(現在のベルリン・ドイツ交響楽団)を指揮した『ランメルモールのルチア』のカラスは、完璧の一語に尽きる。喉が開ききったディ・ステファノ、朗々と美声を響かせるロランド・パネライら共演者も強力で、ベルカント歌劇復興期の熱気を伝える。そして、ムーティの師でもある名匠アントニーノ・ヴォットーがスカラ座を指揮した『ノルマ』では、レーベルごとの縛りでセッション録音がかなわなかったデッカ専属のマリオ・デル・モナコ、ジュリエッタ・シミオナートがEMI専属だったカラスとがっぷり四つに組み、横綱相撲を繰り広げる。