Corneliusやくるり、Caravanから、バンド・メンバーとしてはpupa、the HIATUSまで、日本のトップ・アーティストの作品やライヴを卓越した鍵盤さばきで支えてきた堀江博久。そして、ソロ・プロジェクトのCUBISMO GRAFICOやそのバンド形態であるCUBISMO GRAFICO FIVE、日本アカデミー賞の最優秀音楽賞を受賞した映画「ウォーターボーイズ」(2001年)のサウンドトラックやCM音楽の制作、原宿にオープンしたギャラリー〈kit gallery〉の運営と並行して、紗羅マリーらと結成したヴィンテージなロックンロール・バンド、LEARNERSでの活動を精力的に行う松田“CHABE”岳二。彼らが96年に結成したポップ・デュオ、NEIL AND IRAIZAが、2002年の『NEW SCHOOL』以来、実に15年ぶりとなる新作アルバム『TIMELESS MELODIES』を昨年の12月にリリースした。

語り尽くせないほどに濃密な音楽経験を重ねてきた彼らが、きらめくようなメロディーとオーケストラルなシンセ・サウンド、多彩なリズム・アプローチと驚きに満ちた音像をすっきりとまとめあげた全7曲は、時代性を超え、普遍的な輝きを放つ最高のポップスがずらりと並んでいる。果たして、彼らはなぜふたたびタイムレスなメロディーを紡ぎ出すに至ったのか。15年ぶりに2人に話を伺った。

モッズの堀江博久×レゲエがルーツのチャーベで組んだポップ・ユニット

――NEIL AND IRAIZAの突然の活動再開と15年ぶりのアルバム『TIMELESS MELODIES』のリリースには正直言って驚きました。

堀江博久「活動を休止した記憶はないんですけど、そう書いておいたほうが盛り上がるんじゃないかな(笑)。だって、1年に1回くらいライヴはやってるでしょ?」

松田“CHABE”岳二「でも、3年くらいライヴをやってない時期はあったんじゃない?」

堀江「いや、でも、2008年くらいまで、2週間に1度はi-Radioっていうネットラジオの番組収録のために集まってたよ」

チャーベ「だから、ライヴをやらなくても、活動を休止した感覚はなくて、ライヴの話が来て、できそうだったらやったし、あとは2人のスケジュールだよね。2000年以降、今もそうなんですけど、堀江くんは世界規模の動きで常にライヴをやっているから、なかなかタイミングが合わなくて。

ただ、そんななかでも、2010年にSuemitsu(Atsushi)くんとやったライヴと(サルサ・バンドの)CENTRALとやったライヴ、あと、2015年にカジ(ヒデキ)くん、KONCOSとの3組でやったライヴは自分のなかでの節目になっていて、〈NEIL AND IRAIZAはライヴをやるのが楽しいし、やろうと思ったら音楽性はブレることなく、いつでもできるんだな〉って思ったんですよね。そうしたら、去年、FRONTIER BACKYARDのツアーに誘ってもらって、〈これはいよいよ作品を出したほうがいいな〉って思い、堀江くんに〈ちょっと作ってみない?〉って、声をかけたんです」

堀江「去年の3月にZEPP TOKYOで行われたスペシャルズのライヴで、チャーベくんとひさしぶりにあったとき、そう言われて。ライヴを観て、盛り上がっていたから、その勢いで〈じゃあ、作るわ〉って返事をして(笑)」

チャーベ「だから、スペシャルズのおかげなんですよ」

堀江「長らくバンドから離れていたテリー・ホールは2012年〈フジロック〉に来たとき、後ろを向いてボソボソ歌っていたのに、去年ライヴでは歌詞も全部覚えて前向きに歌ってて、それに感動したんですよ。だから、NEIL AND IRAIZAもテリー・ホールの復活をなぞったところが少なからずありますね」

――すごくいい話ですね。ただ、15年も作品をリリースしていないと若いリスナーにとっては、どんなグループなのかをあらためて説明する必要があると思うので、お訊きしますと、堀江さんは、学生時代にギタリストの塚本功さんと組んでいたR&B、ファンクのカヴァーバンド、ザ・ピンチーズを皮切りに、モッズ・バンドのThe I-Spy、そのメンバーと組んだアシッド・ジャズ・マナーのファンク・バンド、STUDIO APES、アイゴン(會田茂一)とLOW IQ 01さんとのミクスチャー・ロック・バンド、ACROBAT BUNCHでの活動がありつつ、自身のルーツはクラシック・ロックやブラック・ミュージックなんですよね?

堀江「そう。その流れで、山下(洋)くんの(フォーキーなモッド・ソウル・バンド)Freedom Suiteに参加することになって、そこでパーカッションをしていたチャーベくんと会ったんですよ」

チャーベ「ある日、Freedom Suiteのリハーサルにすごく変わった格好の人が来て、〈ああ、あのピアノがすごい人だ。知ってる!〉と思って(笑)」

――かたや、チャーベさんはパンク・バンド経由でレゲエのシンガーだったんですよね?

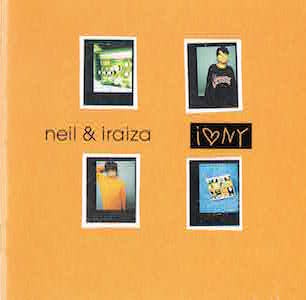

チャーベ「そう。25歳くらいまでね。Freedom Suiteで初めてパーカッションを叩きつつ、〈FREE SOUL〉のイヴェントでDJもやっていたし、実はNEIL AND IRAIZAの最初の作品『I LOVE NY』が出る直前の96年くらいまでは月イチで歌ってもいて」

――つまり、モッズがルーツにある堀江さんとレゲエがルーツにあるチャーベさんが始めたのが、メロディー・オリエンテッドなデュオ、NEIL AND IRAIZAなんですよね。しかし、その作品にはまったくその面影がないというか、文脈が錯綜しすぎていて、なんとも説明のしようがないです(笑)。

チャーベ「確かに(笑)」

堀江「いや、それは納得いかないな(笑)。でも、実は『I LOVE NY』に入っている曲の半分くらいは、20歳くらいのときに書いた曲で、それをチャーベくんに聴かせたことからNEIL AND IRAIZAは始まったんですよ」

探したり想像したりすることに興味があるし、昔を振り返る暇がない

――それ以前に活動していたバンドには合わないメロディアスな曲がストックされていた状態だったということですか?

堀江「そう。それをチャーベくんと仲(真史)くん(当時はESCALATOR RECORDSオーナー、現在は原宿にてレコード・ショップのBIG LOVEを経営)に聴かせたら、これを作品として出したいということになって。その時点で僕とチャーベくんのどちらが歌うのか、何をやるのかも決まっていなかったんですけど、当時はスタジオでレコーディングすること自体がものすごいことだったから、すぐに〈やろう!〉ということになったのはよく覚えてますね」

――ただし、チャーベさんは今でこそ、キーボードやギターを弾いたりしていますが、当時弾けた楽器はパーカッションだけですよね?

チャーベ「そう、パーカッションだけ」

――そうだとしたら、NEIL AND IRAIZAはどうやって作品を作っていたんでしょうか?

チャーベ「僕は基本的に打楽器担当なんですけど、DJでもあったので、曲のテンポとかリズムの種類や〈こういう音を入れたい〉というアイデアを出したり、堀江くんが迷ったときに判断したり、堀江くんが無茶ぶりしてきたことをやったりとか」

堀江「今あらためて考えても、チャーベくんの役割は漠然としてますね(笑)。無茶ぶりしてたのはよく覚えているんですけど、当時は役割云々ということはそもそも考えていなかったんですよね」

――無茶ぶりというのは例えば?

堀江「いちばんはっきり覚えているのは、海の近くのスタジオでレコーディングしてたときに〈波の音が欲しいから、海で録音してきて〉って言ったことかな」

チャーベ「すごい嵐のなか、マイクと機材を持って、真夜中の海岸に行って。雷が落ちたりもしていて、〈ここで僕が死んだらどうするんだろうな、あの人〉って思いながら(笑)、録音したことをよく覚えてますね」

堀江「音楽で遊べるというレコーディング・スタジオの環境を手に入れたことが2人にとってはなによりも大事でしたし、その時間をいかに遊ぶかということに命をかけていたんですよ」

チャーベ「そう。だから、当時は煮詰まることなく、〈こういう変わった音を入れたい〉とか、スタジオで遊んでる感じだったよね」

堀江「通常のスタジオ・ワークというのは、時間的制約のなかでノルマに追われて、この時間までに作業を進めなきゃいけないとか、そこに大人がいたら〈ああしろ、こうしろ〉って言われるんですけど、僕らの場合は誰かがスタジオに遊びに来たら、その場で〈ギター弾いてみない?〉って感じだったし、ずっとスタジオで遊んでいて、その空気を作品に収めたかったんだと思いますね」

――その豊かさが、96年の『I LOVE NY』、97年の『JOHNNY MARR?』、99年のEP『JUILLET』という3枚のポップで自由な作風のバックグラウンドにある、と。近年、90年代の音楽がリヴァイヴァルしつつありますが、日本の音楽産業はこの時期に規模が急拡大して、当時の渋谷はレコード・ショップの数が世界一でしたし、世界中のさまざまなジャンルの新譜が売られ、DJ的な視点から過去の音楽が一気に掘り起こされ、渋谷系という呼称であるとか、アンダーグラウンド・シーンの規模が急に拡大しましたよね。その当事者であるお2人は、90年代を振り返ってどんなことを思われますか?

堀江「90年代のことは自分もぼんやりしているし、その時代のことをちゃんとした形でまとめて伝えられる人はいないんじゃないかな。書籍もいっぱい出ているけど、妄想の部分が大きくて、正確性に欠けていますよね」

――そうですね。当時はネットがなくて、情報誌の簡易的なイヴェント情報くらいで、ライヴやクラブの情報はフライヤーを手に取るしかなかったですし、下北沢のZOO(後のSLITS)や代々木チョコレートシティ、新宿JAMほか、都内各所のクラブやライヴハウスから派生したアンダーグラウンド・シーンがそれぞれに厚みを増していった時期ですから、すべてを網羅することは物理的に不可能ですよね。

堀江「一つのクラブ、ライヴハウスでも曜日でジャンルやシーンが棲み分けされていたし、その繋がりも複雑だからね」

チャーベ「だから、僕らは当時のことをあまり語ってこなかったし」

堀江「まぁ、ここでも語らなくていいんだけど(笑)」

――それにNEIL AND IRAIZAと深い関係にある仲くんやCrue-Lの瀧見(憲司)さんにしろ、Coeneliusにしろ、90年代に重要な役割を果たした方々の多くはずっと現役というか、今興味がある音楽へとまっすぐに向いていて、振り返る暇がないんだと思うんですよ。

チャーベ「うん、そうかもね」

堀江「そう。当時のことを体系化しようという流れもありつつ、自分は載ってることにあまり興味がないというか、チャーベくんも僕も探したり、想像したりすることに興味があるし、〈どこかにおもしろいバンドがいるんだろうな〉という思いが昔から常にあって。今回、チャーベくんと作業するなかでも、おもしろいバンドを教えてもらったし、今回のライヴにMagic, Drums & Loveのきんちゃん(YURINA da GOLD DIGGER/ドラムス)とロイジプシーのおかん(ベース)という若いリズム隊をフィーチャーしているのもそういうことなんですよ」

ハードディスク・レコーディングで音の魔法が種明かしされてしまった

――話を90年代から2000年代に移しますが、NEIL AND IRAIZAが2000年代にリリースした唯一のアルバムは『NEW SCHOOL』というタイトルですよね。〈NEW〉という言葉が指し示しているように、時代の空気や2人の心境に何か大きな変化はありましたか?

堀江「99年に出したアルバム『JUILLET』は16トラックのアナログ録音でスタジオでの音遊びをレコーディングした作品だったのに対して、2002年のアルバム『NEW SCHOOL』はプロトゥールスの登場によってハードディスク・レコーディングに移行した最初の作品ですね。

どういうことが起こったかというと、以前はものすごい時間がかかっていた音の反転やコピー・アンド・ペーストが数秒でできるようになった。それ以前から存在していたサンプラーは音が荒かったんだけど、その音質も改善したし、録音で使えるトラック数も飛躍的に増えた。2000年以降はそうした進化によって、打ち込みのダンス・ミュージックやダンス・ミュージックを混ぜたロックといったループ・ミュージックが主流になっていくんだけど、最初はどうやって録音したらいいか分からなくて混乱したし、レコーディングの魔法が起こらなくなって、制作にものすごい時間がかかったんです」

――『NEW SCHOOL』のブックレットには録音のトラック数とどのトラックに何の音が入っているのか、1曲1曲クレジットされていましたね。

堀江「そう。レコーディングしていたのが、まさにアナログからハードディスク・レコーディングの過渡期で、自分自身が混乱していたこともあって、どのトラックに何の音が入っているのかまとめておこうということになって……」

チャーベ「つまり、トラックシートだよね」

堀江「だから、なんで『NEW SCHOOL』以降から今回の『TIMELESS MELODIES』まで作品を作らなかったかというと、今思うと、『NEW SCHOOL』の制作があまりに大変だったからなんですよね」

――レコーディング・システムが移行したことで生じた混乱やレコーディングの魔法が起こらなくなった要因をもう少し説明していただけますか?

堀江「『NEW SCHOOL』以前の3作は、スタジオが遊び場だったんだけど、ハードディスク・レコーディングは将棋を指している感じというか、数値の世界の理詰めの作業なんですよ。あと、録音した音が波形として目に見えるようになったことも影響が大きくて」

チャーベ「画面上で可視化された音が横スクロールで展開するのを眺める音楽になったことで、音の魔法が種明かしされてしまったし、ディレイをかけるときもアナログ録音では毎回違った結果が生まれて、そのトライ&エラーから新しい発想が生まれたのに対して、DTMは数値の世界だから、毎回同じ結果が出て、時間や手間はかからなくなった代わりに味気なく感じてしまったんですよ」

堀江「そう。今までは音が目に見えなかったからこそ、聴いて、想像することで新たな発想が生まれていたのに、それができなくなったことがいちばんの要因かもしれない」

チャーベ「堀江くんは見えないものをキャッチしたくて、レコーディングを楽しんでいた人でしたからね。まぁ、今にして思えば、その変化は抗えなかったし、僕はサンプリングだったり、音の加工がしやすくなったり、音が可視化されて精度が高くなったことで、CUBISMO GRAFICO名義でのソロ活動が活発化していって。そして、同時期に堀江くんはセッション仕事がどんどん増えていって。意図して休止したわけではないんですけど、NEIL AND IRAIZAの活動が出来なくなったんですよ」