新作落語派から古典落語派へ

とどまることのない探究心

桂歌丸は一九三六年八月に横浜で生まれた。修業時代をふくめてずっと横浜で過ごした。生粋の〈浜っ子〉で生家はこの地の花柳界の大見世(おおみせ)だった。主に祖母に育てられたという。

小学生の頃に将来は落語家になろうと発心し、中学校卒業を待ちきれずに当時新作落語で売れていた五代目古今亭今輔に入門した。少年の歌丸としては戦争直後の世相を映した新作落語にまず魅力を感じたのだろう。

今輔は東京・台東区の西黒門町に住んでいて、かの八代目桂文楽とは同じ小道の少し離れた向かい合い。現JRの御徒町駅からは近かったが、横浜の自宅から市電で桜木町駅に着くまでにかなり時間がかかるから、毎日師匠の家へ通うのは大変なことだった。それでも好きで入った道、古今亭今児の歌丸少年は熱心に師匠宅へと通った。

前座時代の今児についてのちの九代目入船亭扇橋は「とても太鼓がうまかった」と言っていた。怪談仕立ての「反魂香」が十八番だった八代目三笑亭可楽には指名で重用されていたそうで歌丸本人もそれを自慢にしていた。

落語界では、太鼓のうまい若手は噺の運びもよく、大成する可能性が高いと言われている。

だからといって歌丸は順風満帆の歩みをしたわけではない。戦後十年の頃にこの国全体がきびしい日々を送っていた。今児時代の歌丸も挫折しかかり、一時は寄席を休んで化粧品の訪問セールスをしていたという。やがて落語家に復帰し、今輔の総領弟子・桂米丸の下に移籍して歌丸を名乗った。

まもなく経済成長の時代が始まり電波に乗って落語の人気が復活すると歌丸は若手有望株として注目されるようになった。そして「笑点」が生まれ、レギュラー出演者の座を得た桂歌丸はフィーバーの軌道に乗ったのだった。

「笑点」で人気者になった桂歌丸は高座の人気者にもなっていく。だが、ここから先はメディアの敷いた路線とは関係がない。桂歌丸は三十代にして新作落語派から古典落語派へと転身を遂げたのだった。並の芸人なら守りに入りかねない年齢で歌丸は攻めに転じた。

その理由や背景についての歌丸本人の説明は至極穏当なものだったが、おそらく自分自身の内なる古典落語への目覚めがあって、歌丸はそこに賭ける孤独な決断をしたということではなかろうか。

新作の鬼だった最初の師・今輔も自分ならではと自負する古典落語を演じ続けていた。もう新作一筋に意地を張る時代ではない。桂歌丸は新作と古典の二筋道を歩む安全策をとらず、徹底した古典派の道へ入った。

その入り方もまた思い切ったものだった。誰もがよく演じて人気のある古典落語のいわば定番には、当初、歌丸は目もくれなかった。演者が少ない、あるいは一人もいなくなった古典落語の埋もれた噺を復活すること。並の古典安住派がとらない手法で桂歌丸は古典派への参入を宣言したのだった。

「おすわどん」「いが栗」「辻八卦(つじはっけ)」「小烏丸(こがらすまる)」などがその成果で、とくに「おすわどん」は今後多くの後輩にとって演目資産になりそうだ。

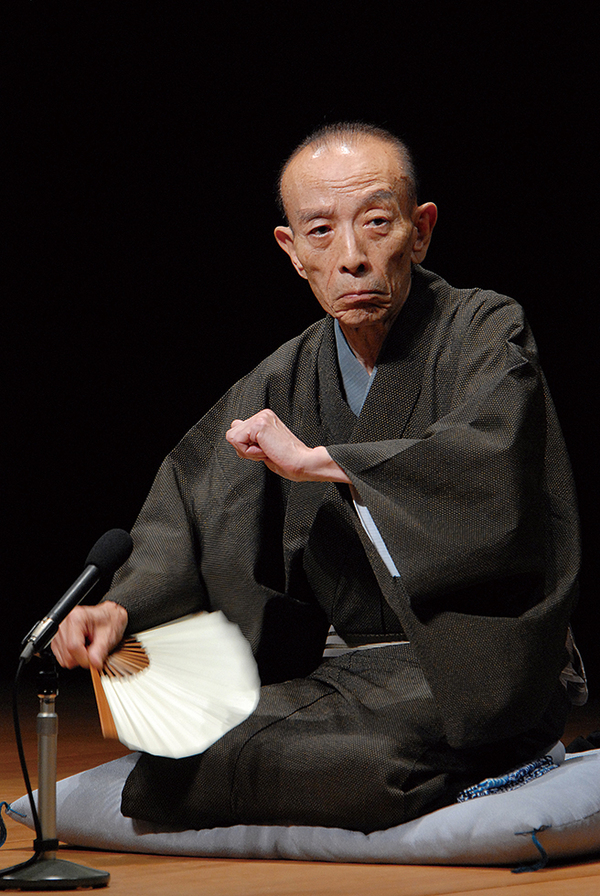

こうして古典派に転身した歌丸が取り組んだ次のテーマは続き物の人情噺、怪談噺への取り組みだった。とくに幕末、明治の落語中興の祖・三遊亭圓朝作の長編への挑戦だった。全編を通せば十数時間を要する笑いどころがほとんどない話芸ドラマの奥の院。歌丸は「怪談牡丹灯籠」「怪談乳房榎(ちぶさえのき)」。そして「真景累ヶ淵(しんけいかさねがふち)」「江島屋怪談」ではこれまで実演されたかどうか不明の最終場面「お賤(しず)の懺悔(ざんげ)」を復演している。晩年の十年ほどは国立演芸場での八月の人情噺十日間連続口演が名物のようになっていた。

八十歳を目前にした桂歌丸は圓朝作「塩原多助一代記」に心血を注ぎ、酸素吸入器の助けを借りながら「青馬(あを)の別れ」「多助の出世」の二席をまとめ上げた。恩師・今輔がやり続けた「塩原多助」をやりとげて桂歌丸は思い残すことなく旅立ったと思われる。