2012年、高校の軽音楽部の仲間同士で結成。地道なライヴ活動を重ね、昨年には〈FUJI ROCK FESTIVAL〉の〈ROOKIE A GO GO〉にも出演を果たすなど、確実に力をつけてきた4人組ロック・バンド、突然少年。彼らが初の全国流通作品となるファースト・アルバム『サンキュー・マイ・フレンド・アンド・マイ・ファミリー』をリリースした。

収録曲“火ヲ灯ス”がテレビ東京「モヤモヤさまぁ~ず2」のEDテーマにも抜擢された本作は、バンドをやることの葛藤と喜びや仲間・家族への想いといった等身大の感情を、青いロック・サウンドにぶつけた、名刺代わりの一枚。「アルバムをきっかけに、いままで僕らのことを知らなかった人たちがライヴに来てくれている実感があって、すごくうれしい」とメンバーの大武茜一郎(ヴォーカル/ギター)も語るように、〈東京インディー・シーンの爆弾ボーイズ〉はこのデビュー作で幸先の良い一歩を踏み出した感がある。

今回Mikikiではアルバムのリリースを記念して、突然少年の大武&とだげんいちろう(ベース/コーラス)と、今年結成35周年を迎えた怒髪天のフロントマン・増子直純との対談を実施。およそ30は歳の差のある両者だが、突然少年は怒髪天の音楽性やアティテュード、同郷の仲間同士で組まれている点などにかねてより共感を覚え、ロック・バンドの大先輩としてリスペクトしているという。そんな突然少年からの熱い指名を、増子は快く引き受けてくれた。

対談は、バンドマンとしての未来に不安を抱えているという突然少年がメモを片手に増子へと質問を投げるシーンも。さながら〈増子塾〉といったムードで、増子先生の悩める少年たちへの講義は微笑ましいムードで進行していった。 *Mikiki編集部

★突然少年の大武&とだが選んだ怒髪天のフェイヴァリット・ソングを記事末尾に掲載! 併せてお読みください。

初対面が『おちんちん』で……

――両者は今回が初対面ではないんですよね。

増子直純(怒髪天)「この間、『音流~ONRYU~』※1にゲストで来てくれたんだよね。たぶんその前に初めて会ったとき※2にCDをくれたんだけど、タイトルが『おちんちん』※3で。最近で一番びっくりしたわ(笑)」

※1 増子がMCを務めるテレビ東京の音楽番組。突然少年は2019年5月24日放送回に出演

※2 2018年5月の鹿児島・桜島で行われた〈WALK INN FES! 2018〉

※3 突然少年の2017年のシングル

とだげんいちろう(突然少年)「作った時はいいタイトルだと思ってましたけど、いま考えると初対面の大先輩によく渡せたなって(苦笑)」

大武茜一郎(突然少年)「『音流』では収録もあっという間だったので、今回どうしてもゆっくり増子さんとお話させてもらいたかったんです」

とだ「実は、僕が増子さんを知ったのが中学の頃に観た『音流』で。それをきっかけに怒髪天も聴くようになったんですけど、増子さんを知ってるらしい、北海道でバンドをやってた弟の同級生のお父さんから、〈いつか『音流』に出られたらいいね〉なんて言われてたんです」

増子「それ、番組に来てくれたときも言ってたな」

とだ「だから『音流』に出られたのも、今日こうしてお話してるのも、すごく不思議な感覚です」

増子「俺にとってはRC(サクセション)とか永ちゃん(矢沢永吉)がそうだったね。永ちゃん、本当に〈ヨロシク〉って言ってて、モノマネの人かと思ったな(笑)。まあ、そういうのはバンドやってる中でのご褒美だよね。俺はそんないいもんじゃないけどさ」

とだ「いえいえ、本当に嬉しいです」

適当なことは言いたくないし、変に理想も掲げたくない

――『おちんちん』の衝撃もありつつ、増子さんは突然少年というバンドにどういう印象をお持ちですか?

増子「タイトルはびっくりしたけど(笑)、聴いてみたらすごく真っすぐで良かったんだよね。今回のアルバムも、俺と近いところにいるeastern youthやブッチャーズ(bloodthirsty butchers)をルーツに感じさせるようなところが好きだなあ。いまの若いバンドにはあまりない感じ。

あとは、歌詞が日記みたいじゃない? 俺はそれがベストだと思ってて。東京生まれ・東京育ちならではのローカル感が出てるというか、東京は首都であり文化の中心ではあるけど一つの地方でもあってさ。そういう感覚が曲になってておもしろいなと」

とだ「僕らはみんな西東京に住んでるんですけど、中心地である〈東京〉に住んでるというより、東京の中の一つの街に住んでるような感覚で。歌詞にもそういうところは反映されてると思います。例えば六本木やお台場となると、バイトしに行く場所なんですよ。僕、ビルや施設を建てる建設現場のバイトをやってるので」

増子「俺も昔はバイトでいろんな工事現場を回ってたよ。お台場、六本木、新宿……思い出すなあ。ヴィーナスフォートとか、嫌と言うほど通って必死に作ったもん。でも完成してしまえばヴィーナスフォートは俺らに用はないんだよね(笑)」

とだ「わかります(笑)。僕らの生活って吉祥寺とか西荻窪だけで完結するんですよね。楽器も買えるしスタジオもあるし」

大武「タワーレコードもディスクユニオンもありますからね」

――音の面で言うと、トレンドへの目配せが一切ないロック・サウンドが潔くて。いまはジャンルで括られることに違和感を覚えるミュージシャンも増えていると思うんですが、突然少年は、自分たちがロック・バンドだと明確に自覚していますよね。

とだ「その意識はすごくあります。ロック史とかを調べるのも大好きなんですけど、ロックにはその人の生き様があるような気がして」

増子「いいと思うな。時代の流れと照らし合わせればロックなんてもうダサいし、俺らもめちゃくちゃダサい。でも、ダサくたってグッとくるものはくるんだよ」

とだ「はい、そう思います」

増子「ロックって俺にとっての米みたいなもので、米を食うことに流行りもダサいもカッコいいもなくてさ。時代も関係ないの。いまはヒップホップがカッコいいとか言われてるけど、そういう視点を持っちゃうと、来年かそう遠くないうちに、今度はヒップホップが一番ダサいものになる。昔、バンド・ブームっていうのがあってさ」

とだ「イカ天※とかですか?」

※80年末~90年代に起こったバンド・ブームの火付け役となったTV番組「三宅裕司のいかすバンド天国」

増子「そう。あのブームが去った後、バンドをやってることがユース・カルチャーのなかでダサいことになって。みんなクラブに流れちゃって、ライヴハウスなんて誰も来ない。出演者よりお客さんのほうが少なかったりしてさ。だから、俺は流行りとは別の次元で音楽をやりたいし、ロックってそういうものだと思うんだよね」

とだ「なるほど……」

大武「(頷く)」

増子「音楽でもファッションでもトレンドはどうしても付きまとうし、それに自分たちの状況が左右される部分はどうしても出てくるけど、流行って繰り返すものだから、またいずれ順番は回ってくるとも言える。だからこそ、突然少年が振り切って自分のやりたい音楽をやってる感じはいいと思うな」

――とは言え、音楽の聴き方が変わってきたこともあって、特に若いリスナーは音楽をジャンル関係なくフラットに聴く傾向にありますし、この先、ロックも含め既存のジャンルがリヴァイヴァルするような流れがやってくるかは疑問にも感じます。また、パソコンがあれば一人で何でもできる時代で、特に楽器のパートを決めてバンドを組んでロックをやることは、極端に言えば古典化していくようにも思うのですが。

増子「俺らがやってるようなことって、もうそうなってるよね。でも、最近クイーンの映画(『ボヘミアン・ラプソディ』)がヒットしたでしょ? あれって、バンドにまつわる人間のドラマとか、人力で音を鳴らすってことの熱が求められていることを表す一つの出来事だとも思ってて。バンドも捨てたもんじゃない、それを体現することがロックなのかなって」

とだ「僕らは自分の好きなものを追いかけることに必死で、ずっと周りで起こっていることとは関係なく音楽を聴いてきたんです。それでもライヴに来てくれる人がいることを大切にしたくて、数に関しては増えてくれたらいいな、くらいのもので」

増子「オーダーを聞いて料理を出すことはしないってことだよね。頑固親父が美味いと思ったものだけ出す、よくわからないけど潰れない飯屋とか、いいじゃない?」

――なるほど。

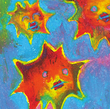

増子「この、とだくんが描いたジャケットもそういう姿勢を表してるよね。〈こう描いたらこう見られるだろうな〉とか、絶対ないでしょ?」

とだ「ないですね」

増子「心象風景をそのまま表してるというか。さっき〈歌詞が日記みたいだ〉って言ったけど、これは絵日記の絵だもんな(笑)。誰か、何かに影響を受けたものではない」

とだ「(笑)。アルバムのタイトルそのままで家族や友達をイメージして描こうと、通ってた学校とかよく遊んだ場所に行って、そこで思ったことを描いてみました」

増子「だいたいのバンドは(そのとき)売れてるものに似てくるものだけど、このジャケットもそうだし、突然少年にはそれがないんだよな。純粋とも言えると思うんだけど、突然少年は〈ただ思ったこと〉を表現してるんだよね。それってすごく重要で。ちょっと毒づいたほうがいいとか、抑えたほうがいいとか、そういう何らかの意図を感じない。しかも、〈馬鹿野郎、この野郎〉みたいな怒り一辺倒じゃないのもいい」

とだ「衝動というか、〈突然少年〉ってバンド名に向かってるところもあると思いますね。4人が見て感じてきたことをそのまま表現する」

増子「たしかに、突然少年にはファンタジーみたいな要素はまったくないよね」

とだ「適当なことは言いたくないし、変に理想も掲げたくないんです。作品が僕ら自身に直結するものでありたいとは思ってます」

残ってくのは〈俺たちにはこれしかないんだ〉ってバンド

――今回対談するにあたって、突然少年がどうしても増子さんに訊いておきたいことがあるとのことで。

増子「いいけど、何の参考にもならんぞ(笑)」

とだ「僕ら、そんなこんなで晴れてファースト・アルバムもリリースすることができたんですけど、この先に一寸不安があるんです。それで、35年間バンドを続けてきた増子さんに〈バンドを長く続けていく秘訣〉をお訊きしたくて。怒髪天はみなさん北海道出身ですよね? 僕らもメンバー全員が同郷の、同級生なんです」

増子「バンドはそれがいちばんしっくりくると思うよ」

とだ「友達の延長線上みたいな感じですか?」

増子「そんなもんだね。売れたいとか金持ちになりたいとか、それで上手い奴を探して組んでもなかなかいいものはできなくて。でも、ただバンドがやりたいだけなら辞める必要が特にないから、食えなくても金がなくてもモテなくても、それとバンドは関係ないって話になる。バンドを組むことが夢であって、組んだ時点でもう夢は叶ってるんだよ」

とだ「僕らの周りでも、バンドを辞めてしまう友達って多いんです。同じ高校の軽音楽部から残ってるのも僕らくらいで」

増子「結局残ってくのは〈俺たちにはこれしかないんだ〉って気概のあるバンドだよね。あとはいつでもぶった切れるように刀を研いで、日々やっていくしかない。でもやっぱり、バンドが続くかどうかは〈バンドがやりたい〉ってことが目的であること、それしかないと思うな。技術は一緒に頑張ってれば自然に身についていくから。単純な話、去年押さえられたコードが押さえられなくなるなんてことはないし、できることはどんどん増えていくわけで」

大武「僕らは、どのバンドよりもスタジオに入ってきた自信はあるんです。……女の子の話しかしてないこともありますけど(笑)」

増子「それでいいんだよ。俺らも結成30周年のときに日本武道館を成功させて、〈これから何したい?〉って話になったときにさ、次のライヴに向けてとか曲を作るためじゃなくて、〈ただスタジオに入りたい〉って話になったもんね。それをスタッフに話したら〈いまでもそんなこと思うんですか!?〉って驚かれたけど(笑)。だって楽しいもん」

とだ「わかります!」

バンドをやればモテますか

――あの、先ほどから大武さんがちょこちょこメモを取られているのが気になってるんですが……。

大武「あ、はい……」

一同:(笑)

――(メモを覗いて)あ、質問も考えてこれられたんですね! それはぜひ訊いてみてください。

大武「ここまでのお話ですでにほとんど答えてくださってるので、じゃあ少しだけ……。

僕がバンドを始めたのは、自分が好きなバンドみたいになりたかったのと、あとはちょっとモテたいなって思ったからなんですけど、増子さんはそういうのは少しでもありましたか?」

増子「バンドをやる理由はさっき言ったとおりバンドがやりたいからで、それだけなんだよね。だから、モテたいって思ったこともない! 俺はモテなかったことがないからな(笑)。

あのね、バンドでモテるのは無理(笑)。例えば、芸人ってなんかモテるじゃん? それはさ、普段品のないことをネタにしたりカッコ悪いところを見せているぶん、実際に接してみるといい人でカッコ良く見えて、株が上がりやすいんだと思うんだよな。でもわれわれバンドマンは、ステージで最高潮にカッコ良いところを見せちゃってるから、普段がそれよりもいいなんてことはないじゃない? だいたい〈あんなにライヴのときはカッコいいのに!〉ってがっかりされるよね(笑)」

大武「(無言でメモをとる)」

――大武さん、あとで音声を差し上げますよ(笑)。

とだ「(笑)。あとお訊きしたいのが、いまはバイトもバンドのためにできてるけど、この先の生活面がどうなるのか、すごく不安でもあるんです」

増子「若いってことは先のことを考えられるからね。俺くらいの年になるともうろくな死に方しねえだろうから、これ以上何かしでかさないように自分を律して生きていこうって、それしかないもん(笑)。

まあ、そうだな……バイトをしながらバンドをやるのでいいんじゃない? 生活をするためのバイトとバンドの半分ずつ。全部バンドになったらなったで数字も出さなきゃいけないから、譲歩しなきゃいけないことも出てくるわけ。そこの折り合いをつけてやるくらいなら、バイトしながらのほうがいいよ」

とだ「増子さんはその折り合いをどうつけてるんですか?」

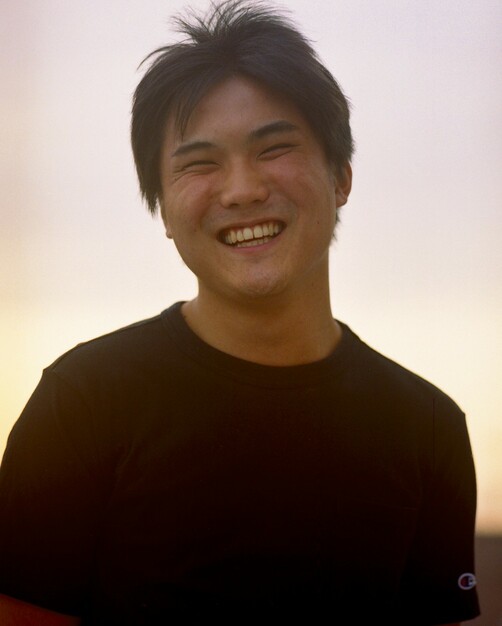

増子「俺がバンドだけで食べられるようになったのって、40過ぎで。それくらいの年齢になると、別に数字を出すためにどうこうさせられたりとかもないんだよな(笑)。でも、いまでも好きなことができなくなるんだったら、またバイトしようって思ってるよ。だから突然少年も、(アーティスト写真を指して)このままでいてほしいな(笑)。これ、すげえいいじゃん! 大きな事務所に入って似合わないアー写撮らされるようにはなってほしくない」

大武「そういうところで周りのバンドから相手にされてない部分もあると思うんですけど(笑)。ちなみにバイトをしてた時代は、スタジオに入るときにどうやってメンバーの時間を合わせてたんですか?」

増子「俺はそもそも働くのが嫌で、本当はずっと酒呑んで遊んでたいの。だから、なるべく少ない時間で働いて、どうやってバンドするかってことを考えてたな。それで当時いちばん時給の高かった工事現場で週3日くらいだけ働いて、なんとか生活してた。貧乏だったけど、そんなのは仕方ないよね」

大武「みなさん、そこで意思疎通できてたんですか?」

増子「俺以外の3人はちゃんと真面目に働くのよ。職場でちゃんと評価されたりしてね。で、俺はそんなメンバーの紹介で同じところに入れてもらって、めちゃくちゃやって、一緒にクビになるってオチばっかり(笑)。そんなんだからメンバーからは、バンドはやりたいけど一緒に働きたくはないってずっと言われてたな」

大武&とだ「(笑)」

諦めにも似た決心

――そろそろ時間が。突然少年のおふたり、今日はいかがでしたか?

大武「バンドをやる理由はバンドをやりたいから、というのを聞けて本当に良かったです。それでいいんだって安心しました」

――増子さんのそういった考えは、若手時代からいままで一貫してるんでしょうか?

増子「ほとんど変わってないね。俺はパブリック・イメージと違ってあまり夢見がちなタイプじゃなくて、現実的で石橋を叩いて渡るタイプなんだよ。逆にメンバーはわりと夢見がちで、30周年で武道館ライヴをやったのもメンバーの希望だったしね。だって普通に考えて俺たち最大で2000人キャパ程度だったのにさ、できるわけねえじゃん(笑)。でもそこはメンバーの気持ちを尊重して、〈赤字が出たらまたみんなでバイトでもするか〉って。幸い、売り切れたからバイトはしてねえけど(笑)、そんなもんだよ。俺はバンドに多くを求めてなくて、バンドができればそれで満足なんだよな」

大武「僕はバンドをやったからこそ、壊したい衝動とか自分のほんとうの気持ちに気づいたんです。ロックを深く知ってるわけじゃないけど、それがロックをやるってことなのかなと思います」

増子「そうやって、少しずつでも自分たちのやれることとやれねえことが見えてきて、〈俺はこれしかできねえんだ〉って、きっとなるよ。良くも悪くも一種の諦めみたいな」

大武「諦めるんですか?」

増子「俺もさ、こういう感じになる予定ではなかったんだよ。もっとソリッドな……The Modsみたいなさ。ブリティッシュ・ロックとかも好きだし、最後に〈ジャーン〉って鳴らして、カッコよくジャンプして締めるようなバンドになる予定だったけど、どうやっても人間性が出ちゃうもので、無理だったね(笑)。それで俺の場合はコミック・バンドじゃないけど、おもしろい要素が自分たちの特徴だと思ったの。深刻であればあるほど、ユーモアが必要だとも思うしさ。それは諦めにも似た決心なんだけど、そこからさらにバンドが楽しくなったな」

大武「僕も、カッコつけようとしてもカッコつけられないんです」

増子「それは仕方ないよ。(突然少年のアー写を指して)これだもん(笑)」

とだ「(笑)。自分でも4人集まったときに見事な凸凹感が出てると思います」

増子「そういえば、同郷で仲の良いGLAYのTAKUROくんが、落ち込んだり悩んだりしたときに俺らのライヴによく来てくれるんだけど、この間も仙台まで来てくれたときに〈ライヴを観て、「このバンドに入りたい」とか「友達になりたい」と思わせてくれるバンドは魅力的だと思う〉って言ってて。俺もそう思うんだよね。自分の好きなバンドはみんな、こいつらと友達だったら、こいつらとチーム組めたらいいだろうなって思える。で、それが突然少年にもあるような気がしてて。俺たちの意志をちょっとでも受け継いでいる若い人たちが、上っ面だけのものを駆逐してくれることを願ってるよ。いいよな、バンドって」

とだ&大武「嬉しいです……」

増子「そんなに大したこと言えてないけどな」

――これをきっかけに、両者の物語に続きがあるといいですね。

とだ「もっといいものを見せられるように、頑張ります!」

~突然少年が選ぶ、怒髪天のフェイヴァリット・ソング~

取材では憧れの先輩を前に、終始緊張していた突然少年の大武茜一郎&とだげんいちろう。そんなふたりに怒髪天の特に好きな楽曲と、楽曲への熱いコメントをいただきました! *Mikiki編集部

大武茜一郎

“クソったれのテーマ”(2009年作『武蔵野犬式』収録)

対談取材で、増子さんはバンドをやりたいからバンドをやってるんだよと話をしてくれました。とってもシンプルなことだけど、僕たちよりもずっと長くバンドを続けてきた増子さんからのその言葉はズシリと響きました。

ある日の深夜のバイトの帰り道で何気なく怒髪天を聴いていたら流れてきたこの曲。それまでは指を咥えてボーッと眺めてしまうように格好良い理想の漢の唄として怒髪天を聴いていたけど、この唄を聴いていたらまるで友だちから尻を蹴り上げられたような感覚になりました。すごく近くに唄を感じたんです。年齢としてもバンド歴としても、今まで見てきたこと経験したことも僕よりも遥かにあると思いますが、バンドをやりたいというシンプルで純粋な気持ちを忘れずに続けてきた怒髪天だからこそ年の離れた自分が聴いても曲がとても身近に感じたんだなと思いました。もっともっとバンドにがむしゃらに夢中になりたいしなれると思えたし、そんな勇気を貰いました。

そして僕も、初めてギターのEのコードを弾けた瞬間の気持ちや、せーのでバンドで音を合わせた時の気持ち、を忘れずにこれからもバンドをやっていたいです。

とだげんいちろう

“サムライブルー”(2000年のコンピレーション『極東最前線』等に収録)

高校生の時、普段の慣れきった一週間のルーティンに飽き飽きして途方に暮れていた頃に出会った曲。なんでも自分次第で周りの景色や環境が変わるんだよって当たり前の事だけど、なかなか難しくて立ち止まりそうなそんな時に今でもぼくのプレイリストには必ず入っています。