証言から見えてくる生々しいバンド史を堪能する

マーク・フィッシャーは、2005年に書いたエッセイで、ジョイ・ディヴィジョンが成立した理由について「たんに彼らがどのようなものだったかという点だけではなく、彼らがどのような時代の中にいたのかという点からも考えられなくてはならない」と述べている。そのように、この本も、70年代末の英国、マンチェスター、サルフォードという都市についての回顧からはじまる。そしてマンチェスターで結成された、フィッシャー言うところの「われわれの時代の憂鬱な精神」をとらえたジョイ・ディヴィジョンという稀有なバンドについて、そのフロントマンだったイアン・カーティスについて、1966年から1980年までの出来事を、その細かな日付とともに関係者の口述のみによって構成している。それは「イングランズ・ドリーミング」で知られるジャーナリスト、ジョン・サヴェージが、メンバーのバーナード・サムナー、ピーター・フック、スティーヴン・モリスや、妻のデボラ・カーティス、ほかトニー・ウィルソン、ピーター・サヴィル、マーティン・ハネット、バズコックスのピート・シェリーら多くの関係者に取材したものだ(それらはドキュメンタリー映画『ジョイ・ディヴィジョン』の一部となったものでもある)。

その中で、ライターのボブ・ディッキンソンは、「世界初の工業都市」から生まれたジョイ・ディヴィジョンの音楽を、「そこに存在しているのに実はそこにはいない」亡霊のように響いたと印象を述べている。テクノロジーがもたらす幽霊性とはよく言われることだが、それはカーティスの偏愛したJ.G.バラードやウィリアム・バロウズといったSFの世界観とも重なり合う。カーティスがバロウズに「(米国のグループ)スーサイドをどう思うか」とたずねたところ行為としての自殺だと思われてしまったというリチャード・カークの回想は可笑しみを感じるが、それは全体的には重いトーンが貫かれている。あこがれとしてのバラードやバロウズの境地に彼ら自身が達してしまったとするアルバム「クローサー」の制作をへて、その終盤にむけて活動を加速し、そして突然終焉を迎える。しかし、残されたメンバーは活動を中断することなど一切考えることなく、現在にまでいたるのは周知のとおり。

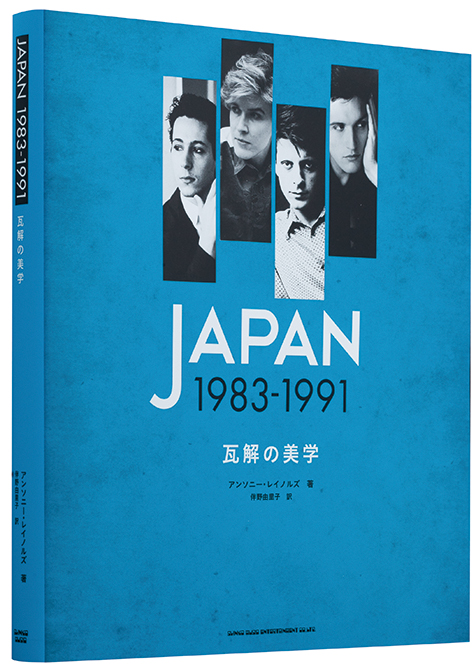

「JAPAN 1983-1991 瓦解の美学」は、2017年に刊行された「JAPAN 1974-1984 光と影のバンド全史」の続編、バンド解散以後の各メンバーのソロ活動をへて、RAIN TREE CROWとして再結集し、アルバムをリリースするまでがまとめられたものだ。番外として、脱退したギタリスト、ロブ・ディーンのその後までがフォローされているという丁寧な本である。

ジャパンの解散後、メンバーは各自の活動をはじめた。デヴィッド・シルヴィアンは、ソロ・アーティストとして、ミック・カーンはソロをはじめ、ピーター・マーフィーとのユニット、ダリズ・カーや、ミッジ・ユーロとのユニットなど、リチャード・バルビエリとスティーヴ・ジャンセンはジャンセン/バルビエリ、ドルフィン・ブラザーズとしての活動、それぞれの個別の活動を、当時のインタヴューと豊富な写真などをまじえて構成されている。

シルヴィアンと坂本龍一の《禁じられた色彩》にデヴィッド・ボウイがそうとう嫉妬したそうだが、シルヴィアンの人柄など、人間関係の軋轢などがあぶりだされている。ソロ『ブリリアント・トゥリーズ』の録音では、ミュージシャンの選定にも、自分の理想の作品を作ろうとする真摯な姿勢がうかがえる。それは時に神経質な側面をあらわにするが、中でもその後共作するまでに発展するホルガー・シューカイとの交流は、シルヴィアンにもよい影響を与えたようだ。しかし、ジャパンのメンバーたちは、それぞれに強い個性を持っていたこともあるだろう、その活動後期には、メンバー間の葛藤と軋轢が、各自の成長とともに顕在化してくる。解散後もそれぞれのメンバーどうしの関係は音楽家としてのライヴァル意識もあってか複雑で、特にシルヴィアンのある種の自己防御の強さによる、繊細で静かな攻撃性が痛々しくもある。それは、ダリズ・カーにおけるカーンとマーフィーの確執にも表れている。どこか順風満帆とはいかない、重い空気が感じられる一方、ジャンセン、バルビエリにおいては日本のエンジニア飯尾芳史との交流などもとりあげられ、さまざまな角度からまとめられている。