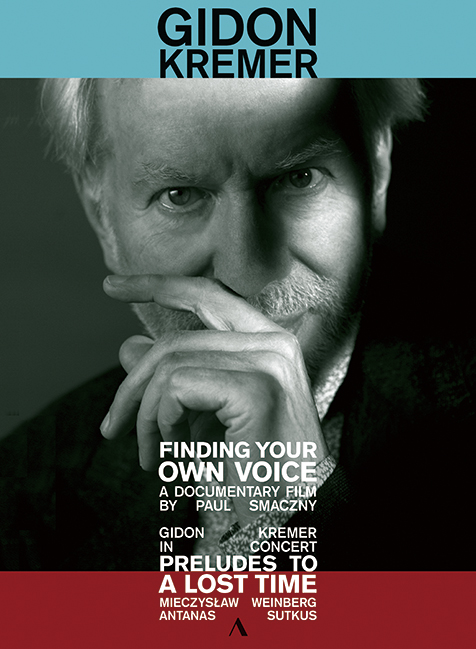

ギドン・クレーメルが語る、音楽をする者が向き合わなければならないこと

「これまで経験したことすべて/あるいは刺激を受けたものを伝える必要があると感じる。/貴方が与えるすべては残る。/貴方自身は何も保つことができない。/いずれ死ぬのだから」

70になって、と受賞スピーチする姿がある。このスピーチが、各地をまわるヴァイオリニストの生活を縁どっている。

パリ、リガ、モスクワ、東京。アルヴォ・ペルト、ヴィクトル・キーシン、ミェチスワフ・ヴァインベルク、フィリップ・グラス。場所と作品を結びつけたかたちでの構成。リハーサルが、本番が、聴衆の反応がある。こうした旅、移動のなかで、ギドン・クレーメルはみずからの生と音楽について、ときに社会について、語る。パリにいる娘、モスクワにいる娘に会い、タイトルにあるごとく「自分の声(own voice)」を、「内的自由」を求めることを。

ヴァイオリニストは、あの、独特な姿勢は変わらないものの、歩くテンポはゆっくりになっている。それはもちろん老いというものと無関係ではないが、東京のタクシーのなかで語られるのは、いまの人びとの性急さへの警鐘である。

ドキュメンタリーと併せて収録されているのは、ショスタコーヴィチと重なる旧ソ連時代にしごとをしたヴァインベルク《24の前奏曲》のコンサート全篇。作曲家とおなじ時代を過ごしたアンタナス・ストクスの写真を投影しながらのコンサートで、ヴァインベルク、ストクス、旧ソ連、がクレーメルの演奏とともに結びつき──これらの作品を、すくなくともわたしは、結びつけて考えたことはなかった──、浮かびあがらせてくるものがある。そう、ドキュメンタリーのなかで、ヴァイオリニストは言っていた。「(音楽家は社会に対して)何もできないが、問題提起をする」、と。「音楽には美的機能とともに倫理的機能がある」、と。

2つの映像によって照射しあうクレーメルという音楽家の、いまの姿。音楽の意味を考える者なら、この人の姿を他人事としてみてはならないだろう、けっして。