ピアノの中に自分の思い描いた世界の曲がつまっているのかも……

西寺「僕はCHAGE and ASKAの作品をずっと熱心に聴き込んでいるミュージシャンではないんです。ピンポイントでノックアウトされていると言いますか。特に86~89年あたりの、AOR的でアーバンなCHAGE and ASKAと言いますか、本格的なアレンジャーと組んだエレガントな香りの漂う楽曲が好きで。同じポニーキャニオンで、おニャン子クラブがいたり光GENJIがいたり、あのアイドル音楽が爆発した時代に、ASKAさんが、ソングライターとしてボールの弾み方を実験したり楽しめた、そしてCHAGE and ASKA本体の活動も再起動させたという意味で移籍は大正解だったのかな、と。現在の視点から見ればそう思うんですけど」

ASKA「西寺くんは移籍の経験は?」

西寺「4回くらいあります(笑)。最初はASKAさんと同じワーナーで。また戻ったり。でも僕がいま思っているのは、ラジオやSNSやいろんなメディアを活用して自分から発信できる場所をたくさん持つこと、そこで一生懸命伝える努力もするしかないと」

ASKA「そうなんだよね。僕もいまはレコード会社に所属していないからね。でも勘違いされたくないのは、所属がないことがカラ元気に取られると嫌で。さっき西寺くんが言ったように、自分の〈アウトプットするする場所〉さえあれば、所属はなくていいと思っているんだ」

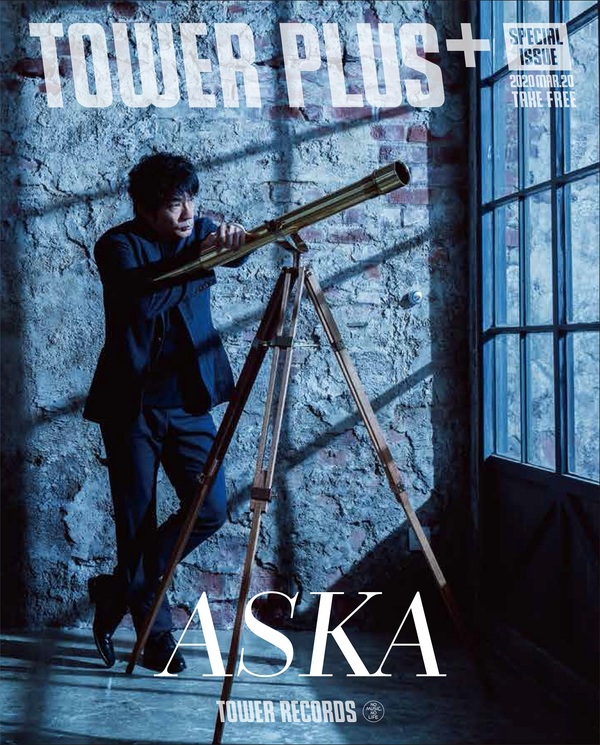

西寺「『Breath of Bless』もそうですし、MVの撮影でアイスランドに行かれていることもそうですけど、レコード会社に所属されていなくても、予算がかかっているのが分かりますし、アルバムの曲もASKAさんオリジナルで凄まじい。プリンスもまさにそういう人で、自分のレコード会社を作って、途中からは自らの作りたい音楽を作れる場を構築しました。プリンスは、ペイズリーパークという本拠地にスタジオを作りましたが、そう思えばASKAさんも88年にスタジオを作られていますよね」

ASKA「BURNISH STONE STUDIOだね。当時の日本は、スタジオは利益が出ないと言われていたんだけど、海外を見ると、向こうのミュージシャンはみんなプライヴェートスタジオを持っている。だから実験的にスタジオを作ってみようと、知人と二人で始めたんだよ。そうしたら日本の音楽業界始まって以来のことで、こういうアーティストが日本にも出たのかってことで、みんなが協力してくれてね。BURNISH STONE STUDIOをきっかけに、そのあとアーティストがスタジオを持つようになったよね。でも自分は、ほかの人に影響を与えようなんて思っていなくて、時間がかかっても音楽を作れるような場所が欲しかった。思いきってそれをやってみたら、日本にもそういう人が現れたんだな、って。なんだ、できるんじゃん!ってね」

西寺「それはASKAさんがイギリスに行かれる前ですか?」

ASKA「そうだね」

西寺「そう言えば、ASKAさんはMacもめちゃくちゃ早く導入されたと聞いたんですが?」

ASKA「Macもイギリスに行く直前からだから、89年だね。その前に、86、7年にカモンミュージックのシーケンスソフトを使っていたんだけど、これが怖くてね」

西寺「怖い? カモンミュージック! 当時のMIDIシーケンサーでしたっけ?」

ASKA「キーボードに〈K〉ボタンがあって、それをうっかり押したらデータが全部消える(笑)。Ctrl+Zを入力すると前の操作に戻るUndo(アンドゥ)モードがないから」

西寺「え? それ最悪じゃないですか!」

ASKA「どうして怖いかというと、その経験があるから。僕は未だに譜面を書くのに時間がかかるんだけど、そのときは初めてストリングスの譜面を書いていて。3日かかって16小節。かなり自分の中ではいいものができたと、ストリングス部分だけをカセットテープに録音しておこうと思って席を立った瞬間、Kを押した(笑)」

西寺「カモンミュージックとの名前のギャップがいいですね。カモン言うてるのに消してるやん!みたいな(笑)」

ASKA「(笑)。三日三晩制作してストリングスだけでも11~12時間はかかっている。消してしまったのは多分夜中でボー然としていたんだけど、でも僕はデモテープは完璧に作りたくて、イチから作り直した。そうしたら今度は3時間かからなかった。一回やったことは自分の中で覚えているんだと。そのことはすごくいい経験になったよね。MacにはUndoモードがあって、びっくりした(笑)」

西寺「そこからはMacを駆使してご自身で作られて……」

ASKA「そうだね」

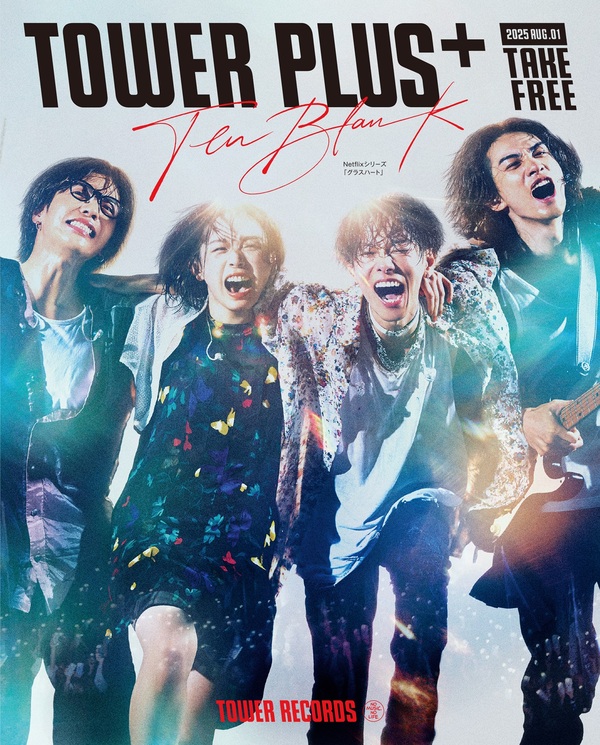

西寺「今回タワーレコードから対談のお話をいただいて、お引き受けした最大の理由、それは僕が、これはラジオなんかでも言いまくっていることなんですけど、CHAGE and ASKAのお二人が作られた光GENJIのファースト・アルバム『光GENJI』(88)が自分にとって日本人が作った最高傑作アルバムだと主張しているほど大好きだからです。“STAR LIGHT”“ガラスの十代”といったシングルだけでなく、モータウン・ビートの“Hurry Up”や、珠玉のバラード“Graduation”まで全曲好きで。ASKAさんの作詞家、作曲家としての仕事をリスペクトしていたんです。当時の子供たちが〈一番最初に買ったレコードが光GENJI〉というパターンってすごく多いと思うんですよね。一番最初に子どもにレコードを買わせて音楽に夢中にさせるって凄いことだと思っていて。光GENJIのアルバム全曲をCHAGE and ASKAのお二人に委ねたジャニー(喜多川)さんも本当に凄いなと思うんですが。その後、もちろんその中からCHAGE and ASKAファンになったという人もいて、そこから“SAY YES”(91)などの国民的ヒットに繋がると思うんです。そこで聞きたいのが、“SAY YES”についてです。コード進行はASKAさんがデモ段階ですでに構築されていたのかということで……」

ASKA「そうだね」

西寺「ウチのギターで鍵盤も弾く奥田は〈コード進行オタク〉と言いますか、フェチで。彼がずっと昔から『“SAY YES”のコード進行がヤバ過ぎる』って言っていて。確かにともかく凄い。で、疑問なのは、ASKAさんは高校3年で初めてギターを持つまでは純然たる剣道少年だったわけですよね。で、井上陽水さんに憧れて、大学4年でデビューされました。そこまでの速度も凄いんですが、プロになってしばらくしてからキーボードを始められて。凄い数のツアーも重ねられて。並行してASKAさんはいち早くMacを使われたり、ご自分でBURNISH STONEというスタジオを作られたり。80年代もめちゃくちゃ忙しかったと思うんですけど、どうやってそんな状況下の中でピアノを身につけ、コードも研究されたのかな?と」

ASKA「おそらくそれはね、西寺くんがまだギリギリのところにいったことがないからだと思うよ」

西寺「ギリギリ、ですか?」

ASKA「結局、僕はコードもおぼつかないまま、アーティストのコピーをすることもなく曲作りのみでデビューしたからね。高校3年の秋からギターを始めて、大学4年でデビューしたから、アマチュア期間は4年。(井上)陽水さんみたいに歌いたいっていう気持ちが先で、ギターでコードを覚えたら即曲作りを始めてしまった。僕の音楽の入り口はフォークだったから。自分の思い描いていた音楽とは違うけど、フォークという玄関が開いていたから、そこに入っていって曲を作っていた。だから自分の中では、こんな感じで作っていれば喜んでくれるカテゴリっていうのが〈僕〉だったんだよね」

西寺「なるほど。当時、フォークは大流行してましたしね」

ASKA「そうそう。ギターがおぼつかないながらも〈歌いたい! 曲を作りたい!〉が先で……。だいたいのミュージシャンがたどってきた、バンドのコピーをしたり、コード分析をしたり、誰かに影響されたりっていう、僕にはそういうバックボーンが何もないんだよね。映画音楽ばかり聴いていたし」

西寺「インタビューで映画音楽がお好きだったと読んだことがあります。映画音楽のインストとか?」

ASKA「そう。だから余計に陽水さんの曲が巧みに感じたんだろうね。陽水さんの歌を聴いたときに、歌謡曲とは明らかに違う音楽だなって思ったんだよね。だから自分の音楽の入り口は、フォーク。自分の中では別のものがあるのに、こんな感じって、自分でわざと殻を作ってしまっていたんだよね。じゃあ、その別のものは何かというと、それがわからなかった。でも、こんな感じでデビューしたし、こんな感じの枠で、こんな感じの曲を作らないといけないっていう。〈こんな感じ〉がようやく分かるようになってきたのは、もう何も出てこないくらい、自分が〈フル〉になったとき。だって、こんな感じというのは自分自身が決めていたことだったからね。そのときにね、あーもうだめだなって、もう曲は書けないなって思ったんだよね。まあでもほら、幸せなことだよ。全国でライブをすればお客さんは満杯になってくれるし。

でもね、ここから5~6年が経って、これだけやれたからよかったんじゃないかなって思ったときに、どうせ音楽ができなくなるんだったら、ギターじゃなくて鍵盤でやってみようかなって思って、鍵盤を仕入れたんだよね。幼稚園の時にオルガン教室には通っていたんだけど、〈ド〉の位置も分からなかったよね(笑)。指で2本で押さえながら3本になったら、あ、これコードだって。で、それが4本になっていって、ベースがオクターブになっていって、テンションを押さえるようになって、これってもしかしたら、フォークじゃなくてピアノの中に自分の思い描いた世界の曲がつまっているのかも……と思ったんだ。それがちょうど、86、87年くらいだね」

西寺「“モーニングムーン”とかのあたりですね」

ASKA「もうね、おもしろいように曲ができたんだよ」

西寺「ピアノはめちゃくちゃ練習されたんですか?」

ASKA「練習はしないんだけど、コードを覚えていったよね」

西寺「ギターで弾いていたのが、これがこれでこういうテンションでこういうことか……みたいな。剣道のストイックな訓練とかに似てるんでしょうか。集中して〈型〉を覚えるような」

ASKA「そうだね。ギターでテンションを見つけるのって、開放弦なんかを使っていると、一瞬これなんのコードだ?って思うでしょ。ピアノっていうのは、バンッて押さえたらもうコードだから。シンプルで、見たままなんだよね。そこから何分の何とかを研究して分母分子って考えていくと、音楽は数学に似ているな、と。そこから間もなくコンピューターでしょ? コンピューターの時代になってMC4っていうのが出てきたんだよ。4トラックのね。それを打ち込み始めて画面で見ていくうちに、あ、音楽は数学だと思って……」

西寺「数学と仰る感じ、わかります。それにしても僕はスポーツ少年がギター弾き語りの世界からピアノにいって、そこからコンピューターにシフト、自分の本格的スタジオまで作ってしまうっていうデビュー時から5年、10年を経た時のCHAGE and ASKAのアーティストとしてのイメージの変化というか、飛鳥涼さんがASKAとなって変貌してゆく進化のスピードに物凄く興味があって」

ASKA「自分の中で気を付けていることがあってね。ごめんね、言葉を選ばないで言っちゃうけど、僕は、常に新しいものに向かって壁に向かって壁をぶち破ってきていた気がするんだ。ある意味、開拓者であり改革者の、宿命なんだよね。新しいものにぶち当たったときは破らなきゃいけない。そのときは破ることが目的だから、破り方はスマートじゃないんだよ。それで、破られた壁の後を、色々な人たちが通って行くときに、その壁のデザインを決めたりキレイにしてくれる。すると、破った人のことはとりあえず置いといて、そのきれいにデコレーションしてくれた人をみんなが見る(注目する)んだよね」

西寺「確かに二人目、三人目の方が美しく突破できる、そして評価する人はそこにしか目が行かない、というのはあるかもしれませんね。評価って基準が定まらないとできない人が多いんで。よほどの審美眼がなければ怖いんじゃないですか? だからたいてい他の人と同じになる」

ASKA「自分がやってきたことは、後ろに必ず誰かが通って舗装整備してくれる。そのときに、自分がやったんだということはもうどうでもいいと。舗装された部分を、今度はいかに自分がもう一回きれいに使っていくかを考えようって。それは色々なバネになっているよね」