光GENJIは楽しかった。手のついていない領域で、もう何をやっても新しいから

西寺「先ほどの光GENJIの話で、自分のファンもしっかりいらっしゃるシンガーソングライターが光GENJIの楽曲を作るってことも、僕は開拓者だと思うんです」

ASKA「光GENJIに関しては、開拓者だったのはジャニーさんだったよね。それまでは、ジャニーズの曲は作曲家や作詞家などの、いわゆる先生と呼ばれる商業作家と呼ばれる人たちが手掛けていた。そんなときに、光GENJIというローラースケートを履いてこれまでになかったグループをデビューさせるにおいて、いまの作家陣からニューミュージック系、ロック系に変えようという話になってね。当時僕らはポニーキャニオンに移籍して、シングル4枚、アルバム3枚出しますと公言して達成した年で、それをジャニーさんが見ていたんだね」

西寺「“モーニングムーン”で新たに打ち出したアダルトなアーティスト・イメージとアイドル音楽のイメージって、普通の人にはそもそも結びついていなかったと思うんですけど、ジャニーさんには見えていたんですね。それが“STAR LIGHT”で一気に……。光GENJIのファースト・アルバムの凄さは本当にずっと言い続けていまして。あの当時、光GENJIであれば、コンペで100人くらいに曲を書かせてそこから10曲を選ぶこともできたのに、アルバム全部をCHAGE and ASKAに任せたというところが、もう…。ジャニーさんや、メリー(喜多川)さんの凄さはそういうところですよね」

ASKA「コンペという言葉が出てきたのは光GENJIから5~6年してからだよね。アルバム制作はおもしろかったよ。当時ジャニーさんには〈3曲続けてやらせてください〉ってお願いしたんだよ」

西寺「“STAR LIGHT”“ガラスの十代”“パラダイス銀河”ですね!」

ASKA「1、2、3とステップを上げていきましょう、階段を上げていきましょう、と。ジャニーさんはその場で僕らの意見を呑んでくれて、そのあとアルバムの話になって、コンセプトはどうしましょうか、と。でも僕はコンセプト自体が苦手だから、全部いい曲っていうアルバムを目指して」

西寺「『光GENJI』は最初からベストアルバムですもんね! あと、その後しばらくしての”荒野のメガロポリス”(90)も大好きで。パフォーマンスはあの曲が一番完成されているし、まさにいまの東京オリンピックを巡るコロナ騒動や世界の動きを予見したような歌詞で」

ASKA「自分の持ち味は〈ヴァリエーション〉だと思っているから、だから光GENJIは楽しかったよね。手のついていない領域で、もう何をやっても新しいから。すべてがやりやすかった。そう考えたらビートルズもやりやすかったんだろうなと思うよね。いまは全世界でビートルズよりいいメロディだと感じるメロディを書くアーティストがごまんといる。でもそれは、ビートルズがやったから、彼らが開拓していったからであって。ビートルズっぽい人は山ほどいるけど、でも評価はされないよね。ビートルズという枠の中で目立つのはすごく難しいことだから。だからそういう意味では、常に世の中というのは、何か扉が開いていたり、川の向こうに一つ橋ができたら、そこをいかにうまく渡るか、いかに魅力的に渡るかで、ソフィスティケートされていくんだよね」

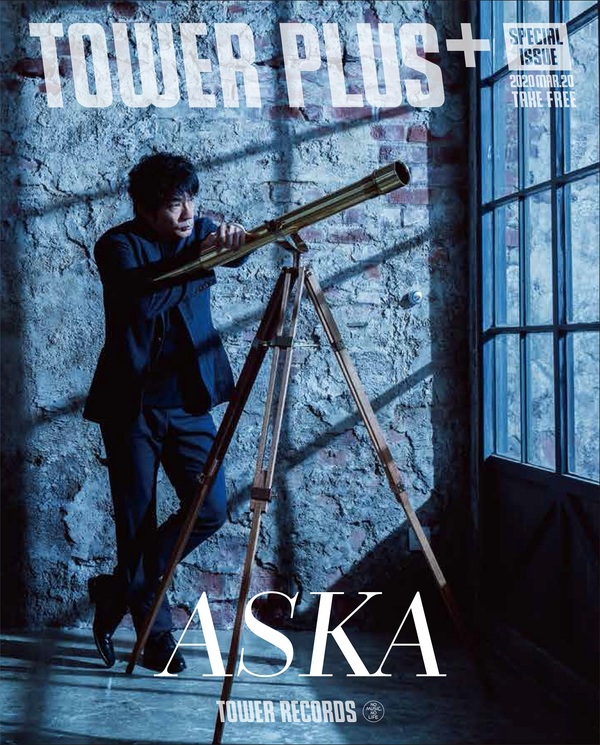

西寺「ASKAさんはどちらかというと、不格好でもボーダーを潰してきたという意味で仰ってるんだと思うんですが。今回、ご自身のレーベルからリリースされたアルバムが、まさに瑞々しくて、まさしくインディペンデントで驚きました。特に3曲目のミディアムメロウ“どうしたの?”は、イントロの鍵盤の響きから何もかも大好きです。ASKAさんの最近のインタビューは、読めるものは全部読んだんですけど、ソングライターとして驚くほどに興味深い内容で。その中で〈僕は「アルバム」をすべて「ベスト・アルバム」のつもりで作っている、常に一曲一曲を「最高の曲」にして集中していれば、おのずといいアルバムになる。だから、特別コンセプトなどにこだわっていない〉とも仰っていました。ただ、とはいえ、4曲目の“未来の人よ”で突然セリフが入ることで、ふっと気が持っていかれることも含め、古き良き時代から続く〈アルバム〉という感じがするんですよね。最後が“Breath of Bless~すべてのアスリートたちへ”だったりという、ストーリー性を感じられるアルバムでした。光GENJIのファースト・アルバムの素晴らしさもまさに物語的な構造にあると思うんですが」

ASKA「そう感じてくれたらいいなっていうのをそのまま西寺くんが感じてくれたんだね。僕は楽曲というのは並びが大切だと思っていて。ライブでもそうでしょ? それには要素がいくつかあって、テンポと、前の曲がカットアウトで終わるかフェードアウトで終わるか、それと、次の曲の入りがカットインなのかフェードインなのか。それと、前の曲とのコードの違いや、何度離れているとかね、そういう絡み合いで楽曲を埋めていくと、詞は関係ないんだよね」

西寺「いや、ASKAさんほど詞のことを考えている人いない気もしますけどね(笑)」

ASKA「(笑)。アルバムって詞的なことを並べがちじゃん。これを言ったらこれがきてこれにしてって。僕はそれを全く考えない、どちらかというと音のほうを重視するよね」

西寺「あともう一つ、僕がほんとすごいなと思うのは、ASKAさんの歌は、昔からどちらかというと溜め気味というか、リズムに対して粘っこくファンキーに後ろめにくるっていうイメージがあって。それがいわば真似されるオリジナリティにも繋がっていたと思うんですが、その〈タメ〉を年齢によってめちゃくちゃ増してゆくシンガーってよくいるじゃないですか? 歳を取るとどんどん後ろに自分の歌の美味しいポイントを置きにいって、これビートの直線どこやねんっていう(笑)。でも今回のアルバムを聴いて思ったんですけど、ASKAさんはその溜め方が昔と変わっていないというか、年齢を重ねてもめちゃくちゃフレッシュでジューシーで、元々の〈ASKA印〉のまま。そこに驚いたんです。つまりベストな、リズムの〈画素〉の細かい部分を針で刺すようにピンポイントで包みこみながら歌ってこられたからこそ、タメ方が変わらない。だからむしろいまのキャリアを考えるととても若々しいんですよね。聴いていくうちに、この人は一体何歳なんだろう?って思わされる、青春の香りが漂うヴォーカルで」

ASKA「そうだね。西寺くんが言っているのは間違いじゃなくて、僕も子どもの頃、同じことを感じていたよね。どうしてそうなるんだろう?とは思っていたけど、そこは分析してない。だいたいビートものはそうなんだけど、ロックもそうだよ。オンビートよりも、少しほんとにわずかって感じるくらいの遅さ、ちょっと後ろで歌うと楽曲のスピード感が増すんだよね。いわゆる、オケに引っ張られてヴォーカルがついていく。ヴォーカルが引っ張ってしまったらオケが遅く聞こえる。だからそれは気にしてずっとやってきたんだけど、あるときデータものが出てきてから、オンビートで歌うことを目指し始めたんだよね」

西寺「うぉー! こういう話も大好物です(笑)。シンガーとしてはもちろん、ASKAさんの作詞家としての力を、僕は“恋人はワイン色”のカヴァーをして改めて感じまして。特に2番のAに登場する〈オレンジをしぼる横顔 まぶしくて好きだった〉のパート。最初は正直〈なんなんだろう?〉って思ってたんですよ。オレンジをしぼる横顔かぁ……、主人公は彼女と同棲してんのかな?とか、なかなかオレンジ絞った横顔って見ないよなって思うんですけど、お~れん~じを~しぼるぅ~しぼるぅ~って、声を音に乗せたときの感じが問答無用に気持ちよくて(笑)。ピカソの抽象画のように、その女性と過ごした色々なシーンの一瞬がパコーンッとハマる快感もありつつ」

ASKA「この曲を選んでくれてありがとう。(西寺がカバーした『恋人はワイン色』を聴いて……)このワイン色、ニュアンスは感じるね、ありがとう。後でゆっくり聴かせてもらうね」