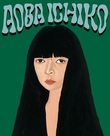

島流しに遭う少女の物語

――そのプロットがアルバムの軸になった?

「そうですね。今回、共同作曲家として一緒に制作をしていただいた梅林太郎さんが、〈プロットがあったほうが曲を作りやすい〉とおっしゃったので、楽曲を作るにあたってのイメージを書き溜めていきました。梅林さんが作った楽曲を聴いて、相乗効果的にさらにプロットが進んでいくこともありました。

プロットを簡単に説明すると、少女がある島からある島へ島流しに遭う、という物語です。

まず、〈霧鳴島(キリナキジマ)〉という離島があり、島の集落は近親交配で純血を保っていました。少女は、その集落の出身です。オスとメスが同居している木の交配は簡単だけど種が弱いように、近親交配だと人間も弱くなってしまう。そういった理由から、少女の面倒を見ていたおばあちゃんが彼女に希望や期待を託して、ちがう島に送ることにしました。純血ではなく混血になったとしても、自分たちの種が受け継がれていくようにと。そうして送られた先が〈アダンの島〉で、少女はそこで〈クリーチャー〉たちと出会う――『アダンの風』は、その物語に捧げたサウンドトラックです」

――音楽で物語を伝えるアルバム?

「はい。たとえば、少女が乗った舟を集落の人たちが波に乗せて〈えーい〉と押し出すシーンの背景には、ちょっと不穏なオルガンの持続音が鳴っているはず。風の〈ゴー〉という音は、ふいごを使って実際に風を吹き込む楽器で表現したい。〈クリーチャー〉が歩く音は貝殻が弾ける音かな、とか。たとえば、『スター・ウォーズ』にはキャラクターのテーマ音楽があるじゃないですか。ああいったイメージで、少女や〈クリーチャー〉のシーンにはそれぞれの音を与えようと考えていました」

――本当にサウンドトラックなんですね。少女を象徴する音はなんだったんですか?

「少女は〈=風〉でもあるから……声でしょうか」

――なるほど。これまでの青葉さんの作品は、小さな灯りがともっている秘密の部屋へと案内してくれるようなイメージでした。でも、今回は部屋の窓が開いていて、部屋と外の世界とを自由に行き来しているようで、梅林さんのアレンジやエンジニアの葛西敏彦さんのミックスが果たしている役割の大きさを感じました。

「梅先生(梅林)とも葛西さんとも、プロットについてずーっと、ひたすら話しつづけていました。あと、写真家の小林光大さん。制作の真ん中にプロットがあり、4人が軸になってアルバムを作り上げていきました。

でも、映画自体はまだ存在しないのでサウンドトラックでもないし、いわゆるイメージ・アルバムでもない。〈私たちはなにを作っているんだろう?〉と話したおぼえもあります」

4人の船員たちと、かけらを集めて組み合わせていく

――今回、梅林さんをパートナーに選ばれたのはどうしてだったんでしょうか?

「1月にリリースした“守り哥”というシングルで作曲を担当していただいたのがきっかけです。それ以前もご一緒する機会はあったのですが、直感的に、でしょうか。

“守り哥”を作ったときに、詞の世界への理解やイメージの共有がとてもスムーズだったんです。それだけではなく、詞に書いてはいないけれど歌声で表現したいことや、言葉や歌声でも伝えきれないことを楽器でどう補完するかなど、細かなことまで瞬時に共有できたことが大きかったです。なので、シングルだけでなく、大きな作品としてアルバムも一緒に作ってみたいという気持ちになりました」

――これまでの青葉さんの作品と比べると、『アダンの風』にはたくさんの楽器の音が入っていますよね。

「ファースト・アルバムの頃から、弾き語りで表現をしているときからずっと、私の脳内には楽器の音のイメージがありました。〈ここでオーボエがこういう旋律を吹いて、ここでファゴットがきて、ここからストリングスで〉というふうに。だけど、アウトプットの身体がひとつしかないので、最終的な出口は声とギターになっていた。

楽器の仕組みや楽譜についての専門的な知識を持っている方、楽器奏者への共有方法を勉強した方がいてくださると、きっともっとイメージに近い作品を作れると以前から願っていて、そんななかで梅先生とのご縁があってご一緒させていただけることになったのです」

――葛西さんに作曲の段階から入ってもらったのは、どうしてだったんですか?

「作品を作るにあたって自然と、ですね。今回の作品では、音楽家が作ったものをエンジニアに録ってもらう、という一般的なレコーディングの流れが成立しないほど物語の力が強く、選ばれた制作陣には物語の強度を保ったまま作品に落とし込むことが求められました。物語が私たちにそうさせていた、とも言えます。

葛西さんには今回、いろいろな種類のマイクを一度にたくさん立てて、ひとつのテイクから複数の素材を選べるようにしてもらっていました。映像は存在しないけど、いかに映像が浮かび上がる音像にするか、ということにひたすら挑んでいたのです。

最終的にはひとつの音楽になりますが、それぞれのアイデアが集まって音になっていくので、葛西さんに限らず、作曲の段階からこの制作陣で集まって話していなかったら、こういった作品は生まれていなかったと思います」

――写真家の方がそこに加わっていることがおもしろいですよね。小林光大さんはどういう役割を果たしたんでしょう?

「小林さんは、私がプロットを書きはじめたときから一緒にいてくださいましたし、沖縄の日々を切り取ってもらってもいました。小林さんの写真をもとに、梅先生が曲を書くこともありました。梅先生が書いてくださった曲のデモを持って小林さんともう一度加計呂麻や奄美へ行き、車のなかで曲を聴きながら島を回って、〈こういう画が撮れるね〉と相談したり。

みんながそれぞれかけらを集めて、それらをひたすら組み合わせていく作業の様子は、ひとつの船に乗って、それぞれが持ち場で舵を取りながら、それぞれの視点で宝物を集めてくる船員たち、といったような感じでした」