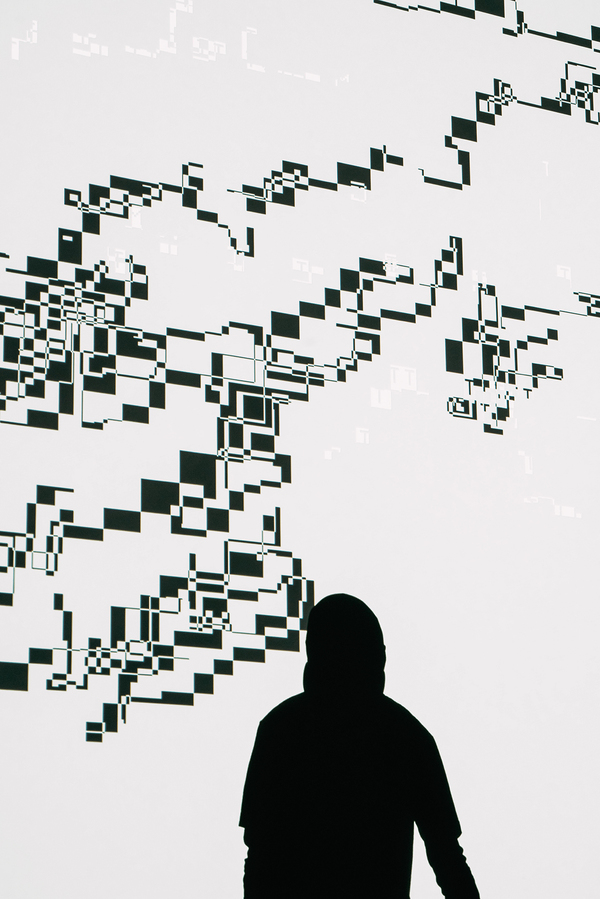

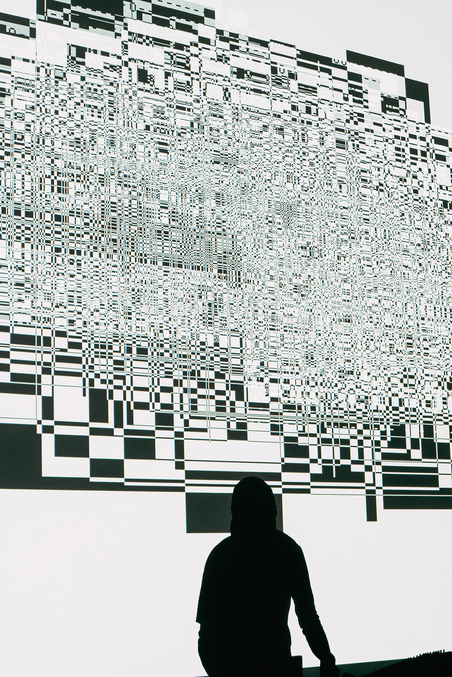

Photo by Ryo Mitamura

原点を超えるエレクトロニック・ミュージック

池田亮司の活動がめざましい。表現が賦活化しているといえばいいか。すでに閉幕したが、夏の終わりまで青森の弘前れんが倉庫美術館で国内では東京都現代美術館での2009年の個展以来、13年ぶりとなる大規模展を成功させたかと思えば、岡山や東京での作品展示があり、12月にもデジタルアートと音楽の祭典〈MUTEK.JP 2022〉への参加のアナウンスもあった。

オーディオとヴィジュアル、時間と空間を横断する池田の活動はいまにはじまったことではないとはいえ、極大と極小が背中合わせになったここしばらくの精細かつ壮大なヴィジョンはサウンド/アートの地平にひとつの領野を拓いたといってもいいすぎではない。となれば2013年の『supercodex』以来となる新作にも期待が高まろうというもの。

池田の母屋ともいえる〈音〉の分野におけるおよそ10年ぶり、10作目のアルバム『ultratronics』にたいする声なき声を代弁するとおおよそ上のようになろうか。とはいえ本作は作者の思考の現在地を測量するかのように、制作とリリースが接近していた過去作にくらべると、2013年以降、2022年までの音源を中心に構成するなど、マテリアルの選択においては射程がひろい。

とりわけ特徴的なのはそれらの1989年から99年のあいだに録りためた音源をふくむこと。具体的には8~10曲目が89~92年、11、16曲目が98~99年の録音となる。デビュー作となる『1000 fragments』が95年なので、89年となればデビュー作以前の音源ということになる。もっとも『1000 fragments』自体、1枚目のつねとしてデビュー前の素材をふくむので、同時期のサウンドは初耳でこそあれ寝耳に水というわけではない。それよりも池田亮司は先鋭化する傾向にあった目線をきりかえ、『ultratronics』では楽曲主導の構想をとったかにみえる。アルバムはそっけなく表題にナンバリングをほどこした17曲からなり、全体はさらに複数のブロックに分割できる。

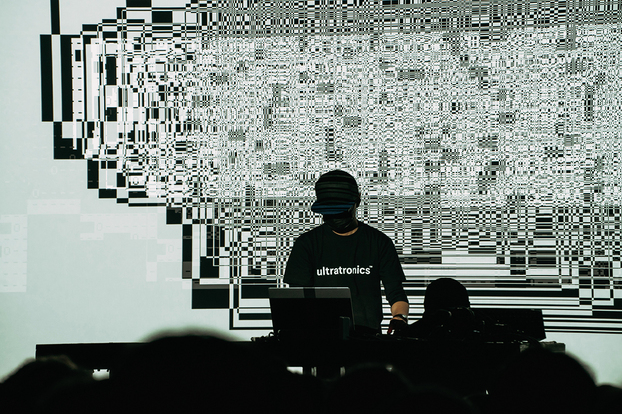

Photo by Ryo Mitamura

オープナーの“ultratronics 00”は変調した人声や各帯域のパルス音やノイズなど、作品の因子を提示する役割を担い、ごく短いこの曲につづき、アルバムは先行シングルでもある“ultratronics 01”でアグレッシヴな展開をみせる。グリッチを転用した微細なビートは『supercodex』――ひいては『dataplex』から『test pattern』を経由したRaster-Noton期――とのつながりをにおわせつつ、ここではダイナミズムを強調しており、“ultratronics 04”でのリズミックな転調の呼び水にもなっている。2013年以降の楽曲となる“04”~“06”と、89~92年の録音をふくむ“07”~「09”は折り返しを挟み鏡像関係にあり、どちらもビートが主眼だが、前者にはクラブミュージックふうのなめらかさがあり、後者にはヒップホップ的な濁りを想起する。この連想の背景には池田が世に出た1990年代末後半のIDM、エレクトロニカをはじめとする音楽潮流があるのだが、“10”でビートを排し、アンビエントな作風にいたるなかで、自家薬籠中のものとしたテクスチャやトーンへの回帰もあわせて『ultratronics』には池田亮司のサウンドパレットを総覧するかのような興趣もある。

Photo by Ryo Mitamura

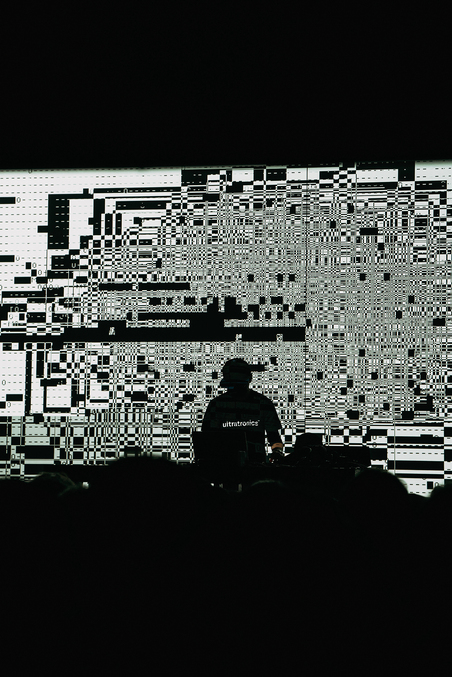

Photo by Ryo Mitamura

そのような見立てのもとで、題名に目をおとせば、アルバムの主題がうきぼりになる。接頭辞の〈ultra〉はスーパーマンにたいするウルトラマンのように超越を意味する複合語の接頭辞だが、単体では過激派を意味し、歴史的には第二次大戦下において連合国側によるドイツ軍の電動暗号機エニグマの解読結果をあらわすコードネームでもあった。連合国側の勝利の裏にはウルトラがあったことはいまでは定説だが、その存在はながらく機密あつかいのままだった――という逸話におぼえる謎と明晰さ、暗号と復号、池田亮司のウルトラに私はこのような含意さえ感じるが、その表現を基礎づける電子音楽ともつれあうことで、作家の原点の超絶的なのりこえをはかるかもにもみえる。