なぜ舞台が新潟なのか、と思われた方もいるかもしれない。

新潟は古くからの港町であり、幕末の開港五港の一つとして文化の交差点になった国際都市。東京駅から2時間と交通アクセスもいいのだが、じつはそれ以上に〈マンガ・アニメ人材の宝庫〉であることが大きい。赤塚不二夫や高橋留美子、魔夜峰央といった国民的漫画家のほか、『耳をすませば』の故・近藤喜文監督をはじめ、鶴巻和哉、長井龍雪、難波日登志ら優秀なアニメーターを数多く輩出する〈漫画王国〉の首都なのだ。

そうした背景から、プロダクションI.Gやエイトビットなど新潟にスタジオを置く制作会社、アニメ制作の学科を置く大学や専門学校も多い。現在も県内外から若者たちが集まり、クリエイターを目指し学んでいることが、今回の映画祭で実感できた。

NIAFFは、そうした学生たちや若い監督、スタッフを対象に、世界初の次世代育成プログラム〈新潟アニメーション・キャンパス〉も実施している。参加者は新潟への旅費などを支給され、映画を鑑賞しながらNIAFF参加中の監督やクリエイターたちのマスタークラスを連日受講できる。若い世代のクリエイターたちが国際的な人間関係をつくるのも大きな目的だ。さまざまな言語で語り合う受講生たちを会場で見かけるたび、たまらなく眩しく、新潟出身者として誇らしい気持ちでいっぱいになった。

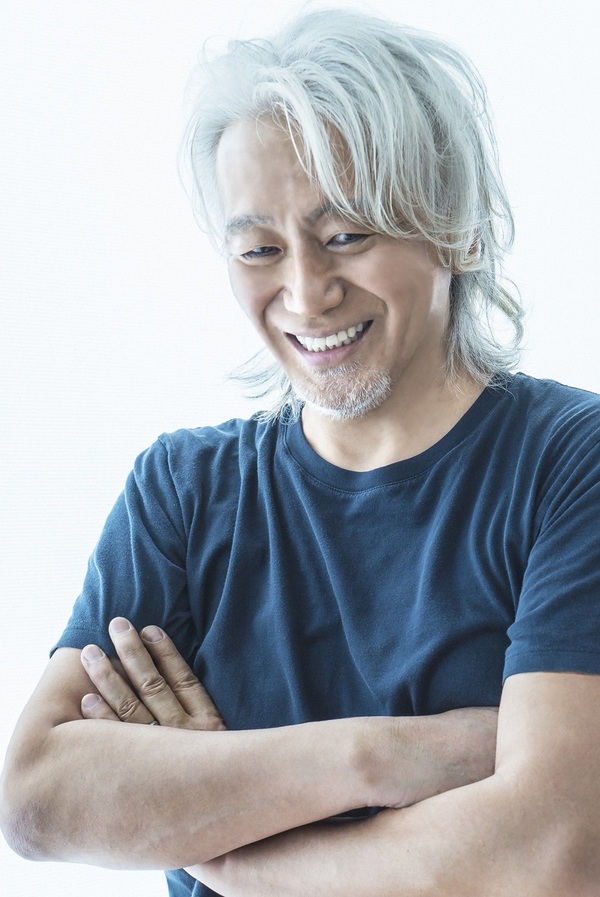

映画祭の〈顔〉として活躍した押井監督や、各国から集まったクリエイターたちとともに作品を味わい、上映後に敬意をこめた拍手を捧げた日々は、多くの受講生や観客にとって忘れられない体験となったことだろう。

©️山中貞雄 / 「鼠小僧次郎吉」製作委員会

かくいう私自身もそうだった。これまでいくつかの映画祭を取材したが、作り手への敬意と愛をここまで感じた経験は初めてだ。カンヌ映画祭を手本に、新潟日報社が連日発行した号外も心憎い。地元びいきは抜きで、NIAFFの持つ可能性を広く知らせ、末永く応援していきたいと心から願っている。

『平家物語』の琵琶の音色。ケルト音楽のエモーション。アメリカの希望と、フランスの粋。アルジェリア初の長編『カムサ』に感じた、北アフリカの光と影――。

〈アニメ〉という名の想像力に導かれ、世界中を旅したような6日間だった。

あの場所に行けば、アニメの本質に出会える。

より多くのクリエイター、そしてファンたちの交流と〈観客賞〉創設に期待しつつ、来年もきっと訪れたい。