アイルランド屈指のバンドが残した、消えることのないエモーション

「もう長いこと聴いていなかったけど、ここ1年くらい何日も夢中になって聴いた。ドロレスの声を聴くのはつらかったけど、同時に多くの懐かしい思い出が蘇ってきた。これらの曲がいかにパワフルなサウンドかということと強いエモーションに衝撃を受けた」(ファーガル・ロウラー、ドラムス)。

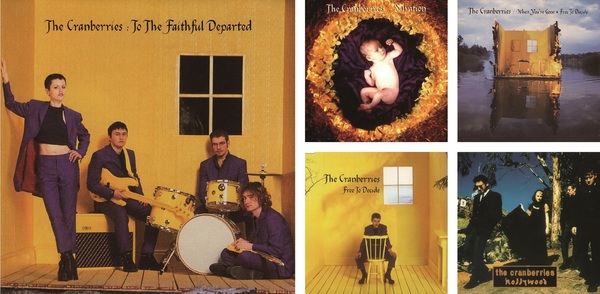

2018年にドロレス・オリオーダン(ヴォーカル)が逝去したことで活動に終止符を打った、アイルランドはリムリック出身の4人組バンド、クランベリーズ。90年代に世界を席巻した彼らは、89年にノエル・ホーガン(ギター)とマイク・ホーガン(ベース)の兄弟、ファーガル・ロウラー、初代シンガーのナイル・クインの4人でクランベリー・ソー・アスとして結成されている。90年にドロレスが加入してクランベリーズと改名するとすぐさま評判となり、ローカルやアンダーグラウンドの段階を飛び越えてアイランドと契約するに至った。92年にスティーヴン・ストリート制作の“Dreams”でメジャー・デビュー。翌年の初アルバム『Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?』はアイルランドとUKでチャート首位を記録し、シングル“Linger”は全米8位まで上昇する。その成果を受けた2作目『No Need To Argue』(94年)は全英2位/全米6位の他、世界各国でNo.1を記録してキャリア最大規模の成功を収めている。それに続いたのが、今回デラックス・リマスター仕様でリイシューされた96年の3作目『To The Faithful Departed』であり、同作は駆け足の成功を経験したバンドが困難に直面しながらも挑戦的に削り出した傑作であった。

『No Need To Argue』のツアー中、バンドは次なるアルバムの計画を進めており、ティム・パーマー(エンジニアとしてパール・ジャムらを手掛けた)とデモ制作に入っている。ただ、ツアー経験を受けてライヴ寄りのサウンドにしたいという理想が膨らんだ結果、最終的にブルース・フェアバーン(エアロスミス、ボン・ジョヴィ他)をプロデューサーに起用。巨大なロック・バンドとの経験豊富なブルースの音作りはメンバーが望む通りのサウンドに仕上がった。

95年に亡くなったドロレスの祖父とデニー・コーデル(彼らと契約したアイランドのA&R)に捧げる形で96年4月に登場した『To The Faithful Departed』は、全英2位/全米4位(キャリア最高)の好成績をマーク。最初のシングル“Salvation”は薬物乱用を非難するヘヴィーかつドライヴ感のあるパワフルな一曲で、重々しくも気高い“Hollywood”やオーガニックな“Free To Decide”といった他シングルも軒並み高水準で、前2作からほどのヒットは出なかったものの、バンドのコンディションが脂の乗った状態にあったことも窺える。そして、いま聴くとより感傷的に響く“When You're Gone”の存在も強力だ。その一方、政治的な“War Child”や“Bosnia”も印象的で、マーク・チャップマンの発言を表題にして銃声で終わる“I Just Shot John Lennon”が賛否を呼んだ作品でもあった。

同じ4月には117日間かけて世界を回る大規模なツアー〈Free To Decide World Tour〉も始まり、5月には東名阪での来日公演も実現するが、6月にはドロレスの怪我で一時休止。ここで歯車が狂ったのか、最終的にワールド・ツアーは途中キャンセルとなり、疲弊したバンドとマネージメントの不和や、人気者として私生活も侵害されたドロレスのメンタル不調は以降も尾を引いて彼女を苦しめ、後の悲劇にも繋がっていくことになる……。

今回のデラックス盤ではティム・パーマーとパリで録った初期のデモ3曲をはじめ、アウトテイクなどアルバムの青写真がDisc-2で初公開され、件のツアーからのライヴ音源もDisc-3にコンパイル。上昇気流に乗って創造性を発揮していた頃の若き姿を確認してほしい。

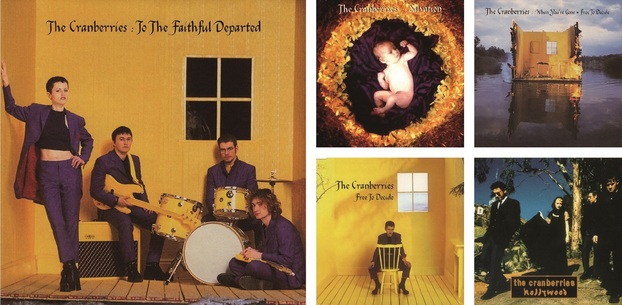

クランベリーズの過去作を一部紹介。

左から、93年作『Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?』、94年作『No Need To Argue』、99年作『Bury The Hatchet』(すべてIsland)、2012年作『Roses』(Cooking Vinyl)、2017年作『Something Else』、2019年作『In The End』(共にBMG)