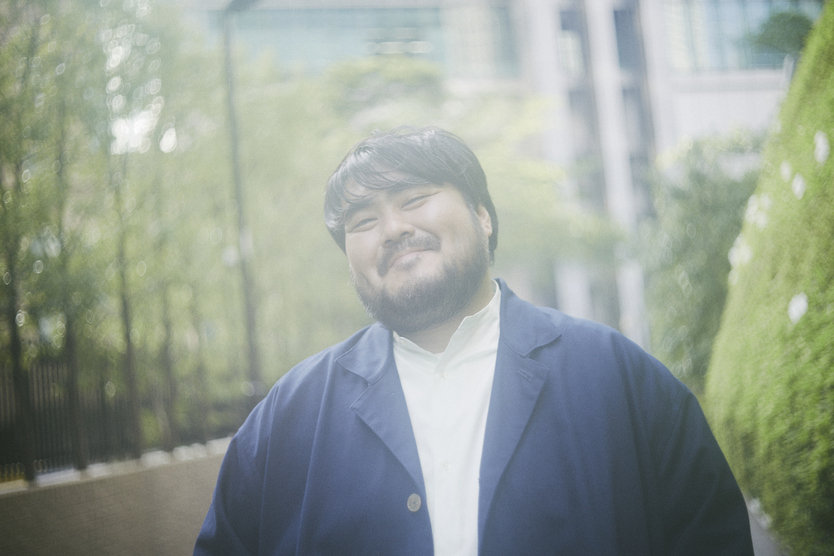

〈スカート優勝! 5年ぶり2度目です〉。これはスカートのニューアルバム『スペシャル』の発売に向けて澤部渡自身が記した文章の冒頭部分だ。前回の〈優勝〉を5年前の10周年の時とし、今回はそれ以来とする自身の節目に対するユーモラスな表現で、これに合わせて野球選手になった澤部がお立ち台で声援に応えているビジュアルも公開された。いつのまにか見慣れた髭姿の面持ちに15年という数字を確かに思い知るが、誰もが思わず「おめでとう!」と声をかけたくなるナイスな〈優勝〉写真だ。

そこで、澤部にとって〈優勝〉とは何か?を考えてみる。頂点に立つ、最も優れている……という本来の意味とは別に、そこには音楽家としての高揚感、多幸感が当然含まれるだろうが、では、達成感、充足感はあるのか?と問われれば、実はその安易な満足感と格闘する15年だったのではないか?という気がするのだ。世の中、5年、10年という節目のみならず、8周年、11周年、16周年など特にキリのいい数字ではなくても記念とする向きもあるが、澤部はそれどころか毎年、あるいはほぼ毎日にようにアニバーサリーととらえ、果たして自分はどうだろうか?と向き合いながら音楽制作、表現を営んでいる。そこに適当な満足感はおそらく、ない。常に創造性を探り、自己と逡巡していることこそが、彼にとってのはえある〈優勝〉ではないか。15年というのはたまたまキリのいい数字だっただけで、今日も明日も明後日も、8日後も11日後も16日後もきっと〈優勝〉している。〈優勝〉し続ける。

しかも、澤部が格闘しているのは、ほかでもないポップス、ポピュラーミュージックである。これまでに数々の名士たちが歴史の中でフォルムやメソッドやスピリットを踏襲しながらも書き換え、時代の徒花になりうるリスクを背負いながら、前へ前へと進めてきた。ビートルズがそうだったように、ブライアン・ウィルソンが、ヴァン・ダイク・パークスが、スパークスが、細野晴臣が、ムーンライダーズが、そうであり続けているように、澤部も逃げることなくそこに向き合ってきた勇者の一人だ。

佐藤優介、佐久間裕太、岩崎なおみ、シマダボーイらライブでもお馴染みの面々に加え、柴田聡子、畳野彩加(Homecomings)、重住ひろこ(Smooth Ace)らも参加した『スペシャル』というニューアルバムは、そういう点でいうと、何の留保もなく最高傑作と言える決定版的な高完成度の作品ではない。いや、というか、完成してしまうことなど、あってはならないのだ。完成して満足していないから今日も澤部は、魔女や呪文に何かを重ね、窓の外の鉄塔を眺める。ここがゴールではない。終わることのない壮大なチャレンジのプロセスであり、逡巡することに大きな意味を持つ〈優勝〉なのだから。

※このインタビューは2025年5月25日(日)に発行予定の「bounce vol.498」に掲載される記事の拡大版です

答えがないトライアンドエラーを繰り返した15年

――15年という数字は重いですか。

「いやあ、重たいですけど、あっという間ですね。15年経った気がしないんですもん。本当にびっくりします」

――15年後をどのように想像していましたか。

「全然できなかったですね。もちろん、こうなっていたいなってモデルはいくつもありました。その上で始めた頃に考えたことがいくつかあって、1つは寡作にならないこと。もう1つは自分の毎日のことを歌う、というよりも、なるべく想像のことを歌うような……つまり一般的なシンガーソングライター的じゃないというか。

たとえば、すごく尊敬している、影響を受けた人はたくさんいます。でも、どんなに好きでも、そういう先人たちと同じやり方はできない。トライアンドエラーをして新しくしていくことが自分のやるべきことだと思うので。もちろん明確な答えがないことなので大丈夫かな?と常に思ってやっていますよ」

――カギであってきたのはあくまで〈やり方〉なんですね。逆にいえば、澤部さんが影響を受けてきた人たちで、〈やり方〉において今でも有効、もしくは倣えそうな例ってどういうものですか。

「正しい答えかどうかわからないんですけど……たとえば1970年代のシンガーソングライターは好きなんですが、彼らはその時その時のアレンジャーやバンドと一緒にレコードを作ってましたよね。極端な例ですけど、岡林信康さんのバックにはっぴいえんどがいたりとか。そういう部分だったりするのかな。つまり、ある意味で外交的であることが重要だと思って」

――澤部さんもtofubeatsさんやPUNPEEさんとコラボレートしています。

「そうそう。でも、2016年くらいまでそういうことがほとんどできてなかった。1つのきっかけとして、バンドメンバーにシマダボーイを入れた時、あれがとても大きな選択だったと思います」