スコットランド、グラスゴーの至宝ことティーンエイジ・ファンクラブがニュー・アルバム『Endless Arcade』をリリースした。メイン・ソングライターの一人だったジェラルド・ラヴの脱退を経て、新メンバーを迎えたバンドにとって初のアルバムだが、彼ららしいメロディーとバンド・アンサンブルは、みずみずしさや美しさ、やわらかさを変わらずにたたえている。バンドの新たな一歩を踏み出したことを伝える、感動的な作品だ。

今回は本作のリリースを記念して、ティーンエイジ・ファンクラブへのインタビューに続き、彼らの音楽を愛する3人による鼎談を行った。語ってもらったのは、カーネーションの直枝政広とスカートの澤部渡、そして音楽ライターの松永良平(リズム&ペンシル)だ。それぞれのTFCとの出会い、独自の音楽性や歴史性、彼らの姿勢に見る大切なことなど、さまざまな観点からバンドについて語り合った。

TEENAGE FANCLUB 『Endless Arcade』 PeMa/Pヴァイン(2021)

これがグラスゴーのアティテュードか!

松永良平「直枝さん、僕、澤部くんで、だいたい3世代に分かれていますね。ティーンエイジ・ファンクラブの出世作『Bandwagonesque』のリリースは91年。当時、澤部くんは4歳?」

澤部渡(スカート)「はい(笑)」

直枝政広(カーネーション)「4歳!? カーネーションは『天国と地獄』(92年)を制作していた頃ですね。当時、俺はギター・ロックに挫折していて、音楽をやり直そうと思って、ヒップホップなどの黒人音楽へ向かっていた時期で、ティーンエイジについては、ど真ん中の世代だと思われるかもしれないけど、実は遠回りして出会っているんです。ドン・フレミング※1とかクレイマー※2のシミー・ディスクとか、オルタナの元祖には同時代的にハマっていたんだけど、それ以降のいわゆるギタポ(ギター・ポップ)を聴いたのは後からなんですよ」

松永「僕も、『Bandwagonesque』ではハマらなくて。その時代だとマシュー・スウィートの『Girlfriend』(91年)をよく聴いていて、グラスゴー関連のバンドはそんなにピンときてなかったんです。

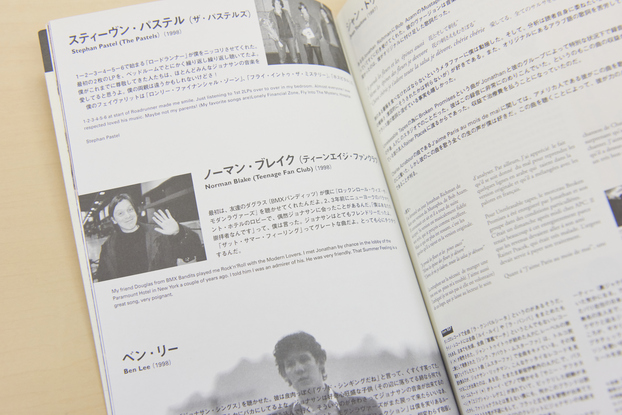

なので、きっかけは『Thirteen』(93年)に入っている“Gene Clark”とかを友だちに教えてもらったことでしたね。どハマりしたのは、次作の『Grand Prix』(95年)から。辞めてしまったジェラルドの曲ですが、『Grand Prix』の“Sparky’s Dream”にはジョナサン・リッチマンの“That Summer Feeling”からの引用があったので、『リズム&ペンシル』のジョナサン・リッチマン特集号(99年)でコメントをもらったんですよ。ジェラルドではなくて、なぜかノーマン(・ブレイク)に(笑)。思い返してみれば、アレックス・チルトンとか、そういった大事なルーツ・ミュージックを教えてくれたのがティーンエイジ・ファンクラブでした」

直枝「そうそう。90年代半ばにアレックス・チルトンの作品が再発されて意識するようになって、さらにエリオット・スミスなんかが出てきて、ヒップホップのサンプリングも権利的に難しくなってきた時代だったから、ようやくギター・ロックに戻ろうと思えたんです。それで、フルアコのギターを買って、ギタポの人たちがエピフォンを持ってカリカリやっている感じにようやく近づけて。

ティーンエイジのいいところって、コードをずっとカリカリ弾いているだけ、というところじゃない(笑)。それで親近感を覚えたんですよね。3人のソングライティングのちがいを聴かせるところも、すごく軽やかでいいなと思ったんです」

松永「シングル“Neil Jung”(95年)のカップリングで、ヨ・ラ・テンゴの“I Heard You Looking”をカヴァーしているんです。(ヨ・ラ・テンゴの)ライブではすごく盛り上がる曲なんですけど、ティーンエイジ・ファンクラブ・ヴァージョンのすごいところは、盛り上がらずに終わること(笑)。〈これがグラスゴーのアティテュードか!〉と思いました(笑)」

直枝「新作(『Endless Arcade』)もそうだよね。〈よく我慢できるな〉というくらい起伏がない。初期はグランジ的な要素があったけど、それがどんどんなくなっていますよね」