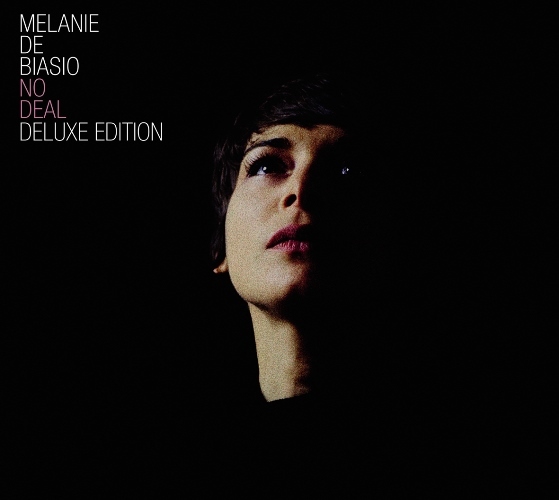

ベルギーから登場したメラニー・デ・ビアシオは、ジャズ・シンガーとそのコンボといった編成でありながらも、しかし、ジャズというにはあまりにも音響的なサウンドとスロウなテンポであり、そして闇に溶けていくようなモノクロームの音楽を作り出している。その徹底した音楽性については、例えば、同時代のジェイムス・ブレイクやラナ・デル・レイがやっていることと比較してみたとしても、それほど的外れでではないだろう。ジャイルス・ピーターソンがキュレーションする形でリミックス・アルバムもリリースされ(先頃日本盤がリリースされたセカンド・アルバム『No Deal』のデラックス・エディションにも追加収録)、彼女の音楽は、かつてのポーティスヘッドがそうであったように、薄暗く狭いフロアから、少しずつ広い場所へと浸透を始めている。

今回〈モントルー・ジャズ・フェスティバル・ジャパン2015〉のため、バンドと共に初来日を果たした彼女に話を訊いた。その音楽同様、質問に対する自分の考えをまず反芻し、言葉を選び、そしてようやく口からそれがゆっくりと発せられる姿がとても印象深かった。文字に起こされたもので、そのことがどこまで伝わるかわからないが、このインタヴューの場には、通常の取材とは少し違う、独特の時間が流れていたことを最初に記しておきたい。

※追記

2016年10月8日(土)に〈モントルー・ジャズ・フェスティバル・ジャパン 2016〉出演決定!

★詳細はこちら

――まずは歌を始めたきっかけからうかがえますか。

「はっきりと覚えていないのですが、両親から〈もう歌うのをやめなさい!〉と言われた記憶があります(笑)」

――幼い時ですか?

「もう言葉を話せるようになったのと同じくらいには歌ってたんじゃないかと思います」

――人前に出て初めて歌った時のことは覚えていますか?

「自分にとって歌うことというのは、物事を表現する一番身近な術でした。そして、それが自分以外の人にも反響しているなと感じられたのがいつだったのか、やはりはっきりとは覚えていません。15歳くらいの頃からコンサートをやったり、その後、音楽学校に通うことにはなるのですが」

――10代の頃はどんなスタイルの音楽だったのでしょうか?

「実際演奏していたのは自分で書いた小さな曲で、聴いていたのはレディオヘッド、ポーティスヘッド、ジェフ・バックリィ、ビョークなどです」

――音楽学校(ブリュッセル王立音楽院)に進もうと思ったのはなぜですか?

「他になかったというか、10代の頃は高校を出て、今後自分の人生をと思った時に、あれもやりたくないこれもやりたくないと、やりたくないことを排除していった時に歌があったのです。いつも歌があって、歌ってました。そうしたら親が〈やってみなさいよ〉と言ってくれたのです」

――学校で得られたことは何ですか?

「まず義務として行くものではないなということを学びました(笑)。ミュージシャンとの出会いの場としては良かったし、ただ先生との出会いとしてはあまり良いものはなかったです。特に歌の女の先生との折り合いが良くなく、彼女との話し合いのもと、授業に出なくていいということになり、その代わりに自分が成長するにはどうすればいいのか考え、コンサートを自分でをやるようになりました。それが自分にとって授業だったのです」

――そのコンサートは、いまやっている音楽に近いものだったのでしょうか?

「とんでもない! そこからは相当私は発達してきていまがあるわけです。その頃は友達のバンドと即興をしてて、みんなで〈フリージャズやろうぜ!〉みたいな感じでしたよ(笑)」

――ファースト・アルバム『A Stomach Is Burning』が、ジャズや即興音楽、モダン・クラシックを中心にリリースしていたイグルー(Igloo)というレーベルから発表されたのも、そうした繋がりがあったからでしょうか?

「音楽院を出たあと、そのレーベルと契約にするまで5年くらいあるんですが、自分がそういったジャズをやっていたので、レーベルから声がかかったのも自然なことだったのでしょうね。でも、あまりフリージャズではなかったです。レーベルも自分をフリージャズの歌手として契約したわけではなく、わりと昔ながらの慣習的な女性ジャズ・ヴォーカリストのような感覚で捉えていたいたんだと思います」

――ファースト・アルバムは構成こそジャズですが、全体的に非常にスロウかつ音響的で空間も活かしていて、例えばジェイムス・ブレイクを彷彿とさせるところもありました。

「ジェイムス・ブレイクは好きです。自分自身のテンポを探す必要があり、それがあのスロウなテンポでした」

――曲もあなたが書いてるのですか?

「自分でも書くのも好きだけれど、人と書くのも好きなので、共作がほとんどです」

――録音もとても凝っているように聴こえます。サウンド面はどこまで自分でコントロールしていますか?

「もうすべてにおいて自分は関わったので、サウンド・エンジニアたちには悪夢だったと思います(笑)。自分はコントロール・フリークだったので、ミックスを自分でして、エンジニアは本当にアートな職業というのはわかったうえで、あえて要求を言って、〈もう少し距離感を持たせて〉とか、〈もう少しミステリーな感じで〉みたいにイメージを伝えたんですが、やはりエンジニアが考える〈ミステリー〉と自分が考える〈ミステリー〉はまったく違ってました。それこそ本当に2人の間の言語を確認し合うところから始めたんです」

――そうやって音を作り上げていく際に、あなたが理想とするサウンドはあったのですか?

「Facebookに登録したときに自分がどういうスタイルかを書かなきゃいけなくて、なぜ言葉でスタイルを提示しなければいけないのかと思ったのです。そして、自分に問いかけたところ思い浮かんだのは、手触り、色、言葉、描いているヴィジョンなど、自分を育ててくれる栄養のようなものでした。その時に実際書いた言葉は、空間、ヴェルヴェット、内面、静寂、紫色……などですね」

――その喩えは、とてもよくわかります。では、音響デザイン的に理想とする音像はありますか?

「77年までのLPはすごく好きで聴いています。それには音の奥行きや温かみを感じられたんですが、最近の音楽は本当にここにこうくるような感じで(顔に手の平を押し付けるような動作をしながら)あまりいいものが感じられなくて。何か自分にとって参照点になるようなものは見つけられないのです」

――セカンド・アルバム『No Deal』を発表するまでの約7年間はどういった時間だったのでしょうか?

「赤ちゃんが生まれてくるのに9か月かかるところ、私の場合は7年かかったと、そういうことでしょうか(笑)」

――制作そのものに時間がかかったのではなく、ということですか?

「3年間くらい一人で制作に携わっていたこともあります。それは自分でプロデュースもしていたので、音作りもそうですが、それ以外の予算などアーティストの部分とは離れたこともやらなければならなかったのです。他人になろうとしたこともありましたよ、自分を離れて。なぜかというと自分が自分が、ではやはり駄目なわけで、自分よりもっと大きなものにならなければならなかったのです。自分と他人との間のチャネリング、自分の感情を相手にチャネリングするけど、それは自分だけじゃいけなかったのです。そういったことについて何年間か思ったりすることもありました。人と関係していたいという気持ちと、一人でいたいという気持ちが共存している日々でした。2年間くらいは、バンドで刑務所で歌っていたこともありました。もう一つは、ちょっと社会から外れてしまっているような人たちに復帰のチャンス、自身のもともとの才能を開花させるための啓蒙プロジェクトのようなことをアートでやる、そういったことをバンドでやっていたこともあって、他人を助けるつもりが、彼らから自分が助けられるようなこともありました」

――ピアノのパスカル・モイはずっとあなたと一緒に活動していますね。彼とはどういう繋がりだったのでしょうか?

「もう一人のパスカル(・パウルス)も同じくアルバム2枚とも参加しています。彼らは同じ音楽院の出です。音楽院での一番の収穫は彼らに出会えたことで、やはり出会いの場としてすごく良いものでした」

――パスカル・モイはジャズ・ピアニストとして活躍していますが、あなた自身は自分の音楽をジャズだと捉えていますか?

「自分のやっているものはジャズでもあるんですが、ジャズはやはり即興で、即興とは自分にとって何かを作り上げる建築のようなものだと思うので、自分のストーリーを組み立てて築き上げているんじゃないかと思います。ジョン・コルトレーンもマイルス・デイヴィスもきっとそうだったし、ビリー・ホリデイもです。〈昔々あるところに〉と語りが始まって、時間をかけてその物語を語り、進化させていく。だから自分にとって即興は、音以上の、音数以上のものであって、静寂もその一部です。静寂も自分にとってはバンド・メンバーの一人です。静寂が話しはじめた時は耳を傾けてそれを楽しむようにしています。なので自分のやっていることはジャズだとも思うが、自分の考えるジャズとはいま言ったようなものだと思います。コルトレーン、マイルス、ビリー・ホリデイらが物語を語っていると言いましたが、語っている以上のそれが彼らの中に生きていると、そういうものだと思うので。すごく嘘のない言葉として語られるという。〈音だけの音楽〉には、いまもう時間がないと思います。誰もそんな時間はない、持ってないと思います」

――実際の演奏において、即興的なことはどの程度、重要視されているのでしょうか?

「いつもそうなんですが、演奏会場に行くとその会場の反響具合だとかを聴いて、だいたい(開演)30分前にセットリストを作るんです。そして、ミュージシャンたちにこういうストーリーを今日自分は言いたいんだ、と伝えるんですが、あとはもうどうなるかはその時それぞれのミュージシャンとの間で作り上げていくものだと考えています。大抵7人、ドラム、シンセ、ピアノのほかに、サウンド・エンジニアやライティングも自分にとってはミュージシャンと考えています。今回はライティングの人が日本に来られなかったので、かなりライトを減らしたなかでやることにしました。逆にライトがないなかで何ができるだろうかと考えたり、そんなふうにこの7人だと例えばデュオでもトリオでもクァルテットでもできる。ある会場ではダブル・ベースとピアノでトリオでやったこともありますが、それは会場に合っていたからです。なのでその時に何が一番いい形なのかを考えてやります」

――ヴォーカリストとして、あなたが一番大切に思っていることは何でしょうか?

「嘘がないこと、自分の本当の気持ちや言葉」

――先ほど、刑務所で歌っていたとおっしゃっていましたが、その経験から何か得たものはありますか?

「自分は聴いてくださった方が自身の感情と一つになれるために音楽を提供したのです。これは自分のことではない。提供するということが自分の役割だと思っている、ということです」

――いままでの作品は基本的にモノクロームのイメージです。黒く、暗い夜のイメージというのはあなたにとってどれほど大切なものなのでしょうか?

「まず、黒にはすべての色が含まれています。次に、映画館に行くのが私は大好きで、暗いなかで物を見ることによって、自分の想像力がすごく掻き立てられるのです。自分にとって黒とか暗さのなかにこそ共鳴するものを感じます。やはり、黒という色から逆に自分の想像力がとても掻き立てられるのです」

――リミックス・アルバム『No Deal Remixed』も出て、同じ夜でも、クラブへ踊りに行くような人たちからの支持も集めはじめている状況はどう思われますか?

「もしリミックス・アルバムが橋渡しとなって、クラブに行く人たちが〈彼女はどういうことをやっているんだろう〉と思ってオリジナルの『No Deal』を聴いてくれればそれでいいと思います。というのは、今回このリミックスを作ることは自分にとって妥協しているわけでは一切なくて、これはもう自分のストーリーではない、ジャイルス・ピーターソンに託した彼のストーリーであり、それはいいことだと思うのです」

――特に気に入ったリミックスはありますか?

「イールズのリミックスが好きですが、すべてのリミックスにはそれぞれのストーリーがあります。イールズの去年のヨーロッパ・ツアーのサポートを自分たちがやって、彼らはその演奏をすごく気に入ってくれました。自分たちがやることは即興なので毎晩変わるんですが、彼らは本当に毎晩観てくれました。ジャズのリミックスを作っているというのも理解してれていて、〈プレゼントだよ〉と言ってやってくれたのです」

――いまやっているバンドの他に進めていることはありますか?

「ベルギーの交響楽団と仕事をしたり、ダンサーの人と仕事をしたりとか、そういうのはいろいろあるんですが、やはりいまやっているバンドに対しての思いがすごく強いものとしてあります。今回彼らと会うのは7月ぶりです。その間リハーサルもやっていませんがそれでいいんです。それぞれがなぜここに集まって出会うかというのは、私たちはみんなわかっているから。そこで嘘のない本当の強い物語みたいなものを作り上げるために出会うわけであって、その時は自分も含めて他のメンバーたちも耳を開いて、静寂と空間と存在感みたいなものを尊び、大切にしながらそこで出会って物を作る。そんなバンドなので、そのバンドがいなくなるというのは自分にとっては考えられないことです」