【後編】

高岩「なになに? またなんか買ってきたの?」

髙橋「買ってきちゃった、タワーレコードで」

高岩「2枚目は?」

髙橋「チェット・ベイカー。通称チェッティーです。遼も好きだよね」

高岩「似てるって言われるしね」

髙橋「顔も似てるし、声も似てるし」

高岩「声も似せれますね」

髙橋「よく雑誌とかで〈あなたのオススメのアルバムについて書いてください〉みたいな企画あるでしょ? でも、これは(チェット・ベイカーの場合は)ちゃんと自分の口から言いたいから」

高岩「文字で書けないくらい好きだからね」

髙橋「そう、だからなかなか手を出せなかったんだけど」

高岩「ついにその時が来ちゃったじゃん!」

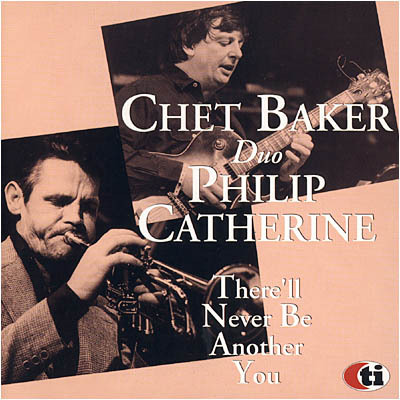

髙橋「来たね! で、チェット・ベイカーというのは白人のトランぺッターです。ビバップの。当時は黒人が全盛だったジャズのトランぺッターにあって、白人だった彼は稀な存在でした。そして歌も歌う。このアルバムは、ギタリストのフィリップ・カテリーンとのデュオ作で、ライヴ盤なんだよね。チェット・ベイカーって、〈ジャズの名盤○選〉みたいな企画でよく紹介されるでしょ。なかでも『Chet Baker Sings』(1954年)、あればっかりじゃない。まぁ〈Sings〉についても語りたいことはあるんだけど」

髙橋「彼はやっぱり若い頃が全盛期で、酒、女、ドラッグにまみれた人生を送っていたんですよね。世界一のジャズマンから世界一のジャンキーへ、みたいな。何回も警察に捕まってるし。そんななか、喧嘩して歯がなくなり、トランペットが吹けなくなっちゃって、生活保護を受けながらガソリンスタンドで働いていたこともあった。そのチェットが晩年にカムバックして、ヨーロッパに渡って作ったアルバムが『There’ll Never Be Another You』なの」

高岩「“My Foolish Heart”もやってるじゃん!」

髙橋「そうそう。4曲しか入ってないけど、ライヴ盤だし、十分な聴き応え。これもいま聴いてみてほしいだよね、1曲目の“Beatrice”。これはサム・リヴァースのスタンダードなんだけど」

高岩「いいな」

髙橋「おもしろいんだけど、これを録音したライヴにベーシストが来なかったんだって。だからデュオでやったらしい」

高岩「ジャズならではのエピソードだね」

髙橋「チェットのデュオというのはあんまりなくて、この時期は3管でやったりしてたんだけど」

高岩「……あれ、(岩間が)寝ちゃってない?」

岩間「心地がいい、耳に優しい……」

髙橋「いや、(寝てしまうのは)正しいよ、それが正しい。温かさがあるよね。さっきも言ったけど、チェット・ベイカーってワルで、現代で言ったらクズ人間だったからさ、そんな人がこんなあったかい音を……どこから出てくるの?って思うよね」

岩間「いろいろなことを越えているがゆえの音なんですかね」

髙橋「……じゃあ4曲目の“My Foolish Heart”も聴いてみましょう」

髙橋「歌声の輪郭にハリがないんだよね……晩年で。でもなんでこんなに……!っていう。トランペットの音もそうだし」

高岩「“My Foolish Heart”というのはジャズのスタンダードで、トニー・ベネットなんかも歌っている曲として有名なんだけど……これはいいな」

髙橋「ギターの人はいまも活動しているみたいですが、チェット・ベイカーはもう亡くなっています※。たまらんね、これ。どうでした? この人のトランペットと歌」

※88年にオランダ・アムステルダムのホテルで転落死

岩間「歯抜けっぽい声だなと思った……」

高岩「まさにそうだよね」

髙橋「そう、この時はもう歯がなかったからね」

高岩「歯なんてトランペッターの命でしょ!?」

髙橋「そうそう、それがなくなっちゃったの。だから(その隙間から)息が漏れる感じがある」

高岩「いいなー」

髙橋「お酒を呑みながらとかね……。歌があるとジャズも聴きやすいかなと思って」

高岩「そうだね、歌もイケるからね、チェットは。この間なにかの雑誌に不良(ワル)のアイコンが特集されていて、そこにチェット・ベイカーがエントリーされてた。やっぱり不良の象徴だったんだよね。そこがいいんだよなー」

髙橋「うん、不良なんだよね。ジャズマンはそういう人多いから」

高岩「ジャズマンは不良だね、これ大事」

髙橋「でもこんな優しい音が出せるんだから……すごいよなー」