フリースタイル・ラップのサイファーのように、街角で歌声を重ねる音遊びとして1950年代のアメリカで広がったドゥーワップや60年代のグリニッジ・ヴィレッジで巻き起こったフォーク・リヴァイヴァルがそうであるように、ストリートから自然発生的に生まれる音楽にはいつの時代も変わらない躍動感があり、日常を力強く生きるなかで備わったタフネスが聴く者の心を掴んで離さない。

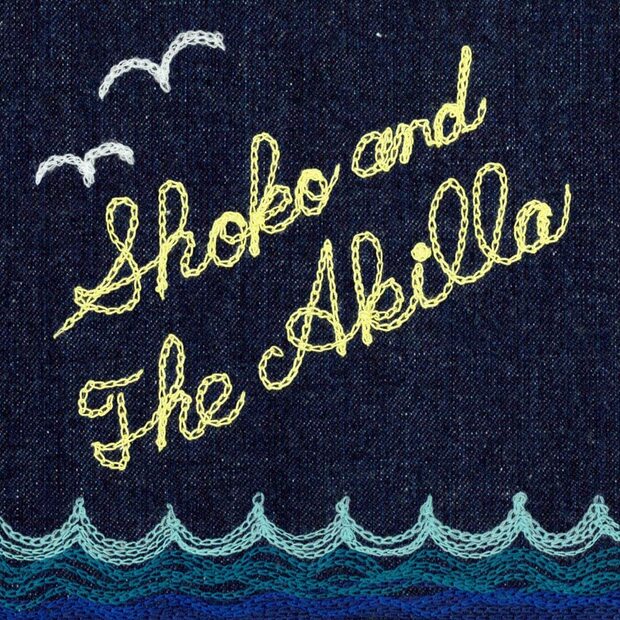

2016年に遊び場であったジャマイカン・ミュージックのパーティーで、マイクとギターを手にして自然な流れで歌い始め、クラブのフロアでその有機的な音楽性を育んできたShoko & The Akillaもストリート・ミュージックのオーセンティシティーを継承するフレッシュな男女デュオだ。ヴォーカリストにしてレゲエのセレクターでもあるShokoとギタリストのAkillaからなる彼らのデビュー・アルバム『Shoko & The Akilla』は、2人がそのスピリットにシンパシーを寄せるロックステディやスカ、ドゥーワップやR&B、チカーノ・ソウル、フォーク、ブルース、サイケデリック・ロックといった音楽が歌とギター、それらをバックアップするバンド・サウンドを通じ、10篇の簡素な音楽として伸びやかに鳴らされている。

クールハンターがマーケティング的な発想で作る机上の音楽が力を失いつつある現在の音楽シーンにあって、彼らが紡ぐ生のままの音楽は、COVID-19の逆境にあってさえ変わることなく、聴き手の日常に寄り添うものであり続けるだろう。甘く夢見心地で、しかし、しっかりと地に足をつけた作品をまさに放とうとしているShoko & The Akillaの2人に話を訊いた。

小学校低学年の時、姉や母と海岸レイヴに行った

――Shoko & The Akillaは2016年結成ということですが、2人とも同じ地元である湘南の出身なんですね。

Shoko(ヴォーカル)「はい。もともとは高校の同級生です。当時はお互いのことが好きじゃなかったんですけど(笑)、卒業後に音楽好きということで意気投合しました」

――それぞれのバックグラウンドを教えてください。

Akilla(ギター)「僕の父は自分でギターを弾いたりもする音楽好きで、クリームやジミ・ヘンドリックス、ジャニス・ジョプリンからそのルーツであるブルースといった音楽を教えてくれて、そこからギターを弾くようになったんです。僕が育った地元の藤沢はDINARY DELTA FORCEのホームということもあって、学校ではヒップホップ好きが周りに多かったんですけど、ロックだったり、それにまつわるカルチャーだったりが好きな人は少なくて。

地元で行き着けの古着屋さんを介して、今回のアルバムにベースで参加している大林(亮三、SANABAGUN/RYOZO BAND)と知り合って、同じようなロック好きということで高校2年の時にバンドを結成しました。そのバンドはセックス・ピストルズやラモーンズといった初期パンクと、地元で人気があった〈らぞく〉のようなジャム・バンドから影響を受けた音楽性。勢いに任せて、高校卒業後は東京で共同生活しながら活動を続けようと目論んでいたんですけど、見事に挫折して(笑)。これからどうしようかなと思った時に再会したのがShokoだったんです」

Shoko「私も音楽好きの父から(ローリング・)ストーンズやビートルズ、3人いる音楽好きの兄と姉のうちウェッサイ好きの兄からドクター・ドレや2パック、姉からは60年代ロックやソウルやファンク、ブラジル音楽など、ありとあらゆる音楽を教えてもらって、その姉には小学1、2年の時、地元の海岸でやっていたレイヴに連れていってもらったんですけど、そこに私を心配した母もついてきたり(笑)」

――はははは。ファンキーなご家族ですね。その流れで自分でも音楽をやろうと?

Shoko「いえ、私は小学生の頃から高校生の頃まで、スケートボードに夢中で、そこでも色んな音楽を教えてもらっていたんですけど、自分でやろうとは全く考えてなかったです。ただ、私はジム・モリソンやジャニス・ジョプリンといったロックスターの伝記映画を観るのが大好きで、そういう作品を観ながら、もしかすると私は観る側じゃなく、映画を撮られる側かもしれないって、妄想していたことはあります(笑)」

レゲエのレコードに合わせて歌う、食後のひとときが私たちの日課

――しかし、ここまでのお二人の話は、まだまだ、現在のShoko & The Akillaの音楽には直結しませんよね。

Shoko「高校生の頃、レゲエも聴いていたんですよ。ただし、スカやロックステディといったサブジャンルがあることは知らなくて(笑)。自分のなかでは全てが一緒くただったんですけど、高校を卒業した頃、ハウスのパーティーで踊っていたら、レゲエの要素がミックスされたトラックがかかって、波長があったというか、私、もしかするとレゲエがすごい好きかもしれないって。

そんな時に友達を介して再会したAkillaとお付き合いするようになり、彼が東京に出たいと言うので、地元を離れて一緒に暮らすようになったんですけど、レゲエ熱が高じて、自分でもレコードを集めるようになって。さらに渋谷のクラブ、Organ Barで毎月やっているジャマイカン・ミュージックのパーティー〈Version City〉に数年通っているうちにセレクターをやらせてもらうようになったんです」

Akilla「2人でレゲエのレコードを集めるようになったのは20歳の時かな。最初はブルー・ビートにハマって、リズム&ブルースやニューオリンズの音楽に通じるシャッフル・ビートと男女ヴォーカルの曲に自分のルーツであるブルース心がくすぐられたというか、どんどんレゲエに惹きつけられていったんです」

――レゲエはアメリカの音楽トレンドを糧に発展した音楽でもありますもんね。

Shoko「それで、毎晩、ご飯を食べた後、家でかけたレコードに合わせてAkillaがギターを弾くようになり、そこで私が歌うようになったんです。さらにそれが〈次この曲やってみない?〉ってことになり、〈じゃあ、歌詞覚えるわ〉という感じでレパートリーが増えていって、その食後のひとときが2人の日課というか、日々の遊びになっていったんです。

ある日、セレクターをやらせてもらうようになった〈Version City〉で先輩DJに〈いつか先輩がDJを引退して、自分たちがパーティーを仕切っていくことになった時、家でやってる音楽を人前でやってみたい〉というような話をしたら、〈いつかとは言わず、近いうちにやればいいじゃん〉って。それで2か月練習して、1回限りのつもりで初ライブをやらせてもらったら、〈意外といいじゃん〉ってことになり、翌月、そのまた翌月と続けているうちに気づいたらレギュラーになっていたという(笑)」

――初めて拝見したShoko & The Akillaのライブはクラブ・イベントだったんですけど、その活動は家での音遊びが夜の遊び場を介して、自然に発展していったと。

Shoko「そうですね。〈Version City〉を主宰している先輩たちが〈LONDON NITE〉や〈CLUB SKA〉のDJだったりもするので、周りにイベントをやってる方が沢山いて。そういった方の耳にも入って、始めてから2、3か月で他でもライブに呼んでもらえるようになっていったんです」