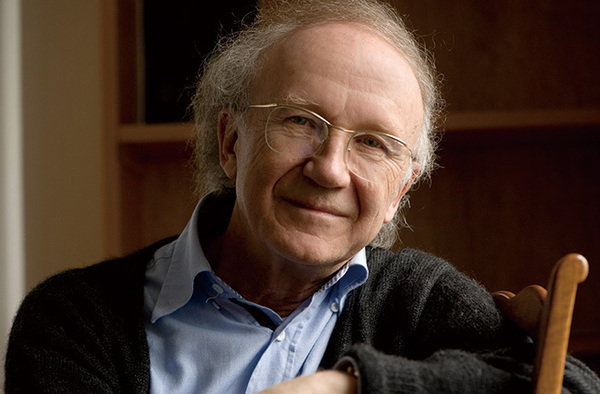

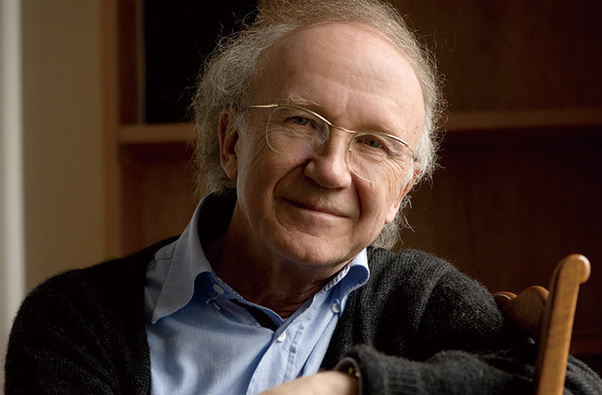

ハインツ・ホリガーが見つめる、時の果てしなき循環

《スカルダネッリ・ツィクルス》、日本初演!

ハインツ・ホリガーの作曲は演奏家の余技ではない。彼は音楽学生時代から演奏と作曲をずっと両立させ、既に1970年代には西欧前衛音楽の重要な作曲家の仲間入りを果たしていた。その代表作のひとつが《スカルダネッリ・ツィクルス》。全編にわたってこまやかに神経を張り詰めた超大作。短くて2~3分、長くて10分強の、全部で22の小曲が数珠つなぎにされる。無伴奏合唱曲や、小管弦楽曲や、弦楽だけの曲や、無伴奏フルート曲などが含まれる。切れ目なく約2時間半も続く。

ホリガーは1939年生まれ。スイス人だ。彼が21歳の年の1960年、ひとつの事件が起きた。スイスの音楽界の主流は、シュトックハウゼンやブーレーズの推進する戦後西欧前衛音楽に対して冷ややかだった。壁を作っていた。ところが1960年、その壁が破れた。ブーレーズがバーゼル音楽大学の作曲教師に招聘された。仕掛人はスイスの指揮者で大金持ちのパウル・ザッハー。彼が前衛擁護にかじを切った。スイスの大作曲家マルタンは怒りを込めて、親友であるスイスの大指揮者アンセルメに手紙を書いた。「ザッハーの行いは世界に対する裏切りだ!」

もう天才オーボエ奏者として名の知られ始めていた青年ホリガーは「裏切りの恩恵」を被った。ブーレーズの弟子になった。戦後前衛に開眼した。師の影を弟子なりに追いながら。《スカルダネッリ・ツィクルス》もそう。1975年から91年まで曲を足され続けて全22曲にまで成長した大作は、ブーレーズが1957年から62年までパーツを増やしながら育てていった大作《プリ・スロン・プリ》を思わせる。

《プリ・スロン・プリ》の副題は「マラルメの肖像」。ブーレーズは、マラルメの、何が何を象徴しているのか鏡地獄の無限乱反射になっているかのような絢爛かつ難解な詩の魅力に溺れ、詩を独唱者に歌わせ、詩に注釈を付けるような大管弦楽曲を作って、それらをないまぜにし、リズムと色彩の幻覚的饗宴のような《プリ・スロン・プリ》を作った。《スカルダネッリ・ツィクルス》はまさにそれに対応する。ホリガーにとってのマラルメがドイツ・ロマン派のヘルダーリン。

ヘルダーリンは30代で精神に異常をきたした。そのあと70代で逝くまで、長い「薄明の時代」を過ごした。それでも詩を作った。自分の名前を忘れたのか、スカルダネッリと署名し、「春」や「夏」や「秋」や「冬」と題した詩も連作した。そこには天才詩人時代の彫琢され尽くした言葉の面影はない。いつまでも続く四季の巡りを、しかもちっとも劇的でなく極めて淡々と、どこかの無名の人が平凡な言葉を連ねて歌うようなものばかり。

そんな平穏無事な詩に世界の真実を発見するのがホリガーらしさ。彼はスカルダネッリの詩に、師のブーレーズがマラルメに見つけるのと同じくらいの高みを見つける。狂気のヘルダーリンによって初めて素直にとらえ得た、真に平和な時の循環を感じる。

よって《スカルダネッリ・ツィクルス》は、特定の詩人の世界を歌と器楽による注釈で汲みつくそうとする構想力においてブーレーズの《プリ・スロン・プリ》と似ながら、音楽の中身については全く対照的となる。極彩色にはじけたブーレーズに対し、ホリガーはひたすら白黒の陰翳の濃やかさで勝負する。これほど落ち着いた自然に包まれ続け、大気のゆらぎ、風や息の強弱、光や闇の濃淡、そのうつろいを感じ続けていられるような音楽が他にあろうか。時の果てしなき循環を感じさせるために音楽技法としてはカノン(同じ音型をずらしながら重ねる、輪唱のようなやり方)が重視される。

渋い。あまりに渋い。20世紀音楽のたどり着いた穏やかな極相。みんな、東京オペラシティに行って、ホリガーとヘルダーリンの導きにより、永遠に浸ろう。

LIVE INFORMATION

コンポージアム2017「ハインツ・ホリガーを迎えて」

「ハインツ・ホリガーの音楽――《スカルダネッリ・ツィクルス》

○5/25(木) 19:00 開演

会場:東京オペラシティ コンサートホール:タケミツ メモリアル

出演:ハインツ・ホリガー(指揮) フェリックス・レングリ(fl) ラトヴィア放送合唱団 アンサンブル・ノマド

曲目:ホリガー:スカルダネッリ・ツィクルス(1975-91、日本初演)[上演予定時間:約2時間半 休憩なし]

「2017年度武満徹作曲賞本選演奏会」

○5/28(日) 15:00 開演

会場:東京オペラシティ コンサートホール:タケミツ メモリアル

審査員:ハインツ・ホリガー

出演: カチュン・ウォン(指揮) 東京フィルハーモニー交響楽団

[ファイナリスト](演奏順)

曲目:ジフア・タン(マレーシア):at the still point

アンナキアーラ・ゲッダ(イタリア):NOWHERE

坂田直樹(日本):組み合わされた風景

シュテファン・バイヤー(ドイツ):私はかつて人肉を口にしたことはない