人は、未知のものに出逢うと、レッテル貼りをしてジャンル分けをしようとする。音楽もそう。〇〇系だとか、誰々の系譜だとか、何かと何かの掛け合わせだとか。理解を深めるためには、それもひとつアリな方法だとは思うが、踊Foot Worksにはそれが通用しない。

Pecori(ラップ)、Tondenhey(ギター)、Fanamo’(コーラス/ターンテーブル)、SunBalkan(ベース)からなるこの4人組は、まるで突然変異のようにある日姿を現した。SunBalkan を除く3ピースだった踊Foot Worksは、チャンス・ザ・ラッパーらがネットに作品をアップするのに憧れ、2017年3月に初作『ODD FOOT WORKS』をフリー・ダウンロードでシェア。楽曲はたちまち話題を集め、その直後に音楽ライターで現在は彼らのレーベル・オーナーでもある三宅正一の目に(耳に?)留まり、彼が主催するライヴに初出演する。

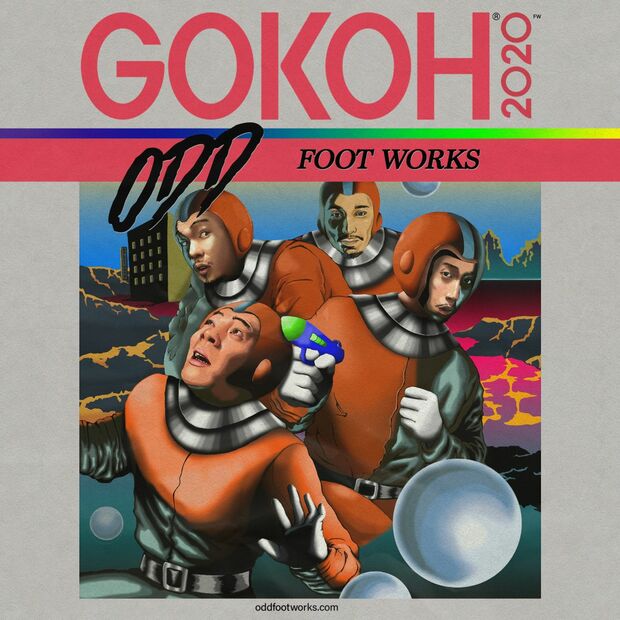

その後SunBalkanが加入し、夏には作品未リリースながら〈FUJI ROCK FESTIVAL ’17〉の〈ROOKIE A GO-GO〉に出演。そこからは、ペトロールズのカヴァー作への参加や、EPを突然店舗限定でリリースするなど、あれよあれよの快進撃。昨年リリースされたファースト・アルバム『odd foot works』では今をときめく中村佳穂を客演に迎え、Giorgio Givvnがミックスを手掛けたことでも話題になった。そんな彼らがさらなる期待を背負って作ったセカンドが、配信限定でついにリリースされる。

しかし、発生も突然なら成長ぶりも突然すぎて、未だに何者なのか掴みきれない踊Foot Works。ヒップホップなのかロックなのか。バンドなのかユニットなのか。彼らの正体に迫る。

〈踊Foot Works工場〉の社員たち

――大傑作『GOKOH』がリリースされますが、その前に、まだ踊Foot Worksのことが掴みきれてないので、そもそもみなさん自身のことからお聞きしたくて。そもそも踊Foot Worksってバンドですか? ヒップホップ・ユニットですか?

SunBalkan「それについては、正解はわかんないですね」

Pecori「メンバーそれぞれ解釈が違くて。自分はバンドというよりは4人組のクリエイター集団だと思っていて。バンドって言われることについては受け取り側の自由だからそんなに気にしてないですけど、バンドを超えたバンドでありたいというのはあります」

――〈超バンド〉みたいな。

一同「(笑)」

Tondenhey「〈超バンド〉だね(笑)」

SunBalkan「でも、一人一人がバンドのメンバーでもあり、そのバンドメンバーである自分を客観視してるクリエイターでもあって」

――バンドの自分と、クリエイターの自分は別物として捉えてるんですか?

SunBalkan「でもその境はそんなになくて、ほぼ同じなんですよね」

Fanamo’「フリー盤(『ODD FOOT WORKS』)を出して、プレスリリースを自分たちで作ってた時は、〈3人組ヒップホップ・グループ? バンド? どうする?〉みたいな会話があって、(PecoriかTondenheyの)どっちかが〈バンドって書くのは嫌だ〉って言って。で、〈グループ〉にして送ったのを覚えてて」

Pecori「それは俺かも。自分たちでバンドって名乗る必要もないし」

Tondenhey「だから、〈踊Foot Works工場〉の社員みたいな感じなんですよね」

――なるほど。わかりやすいですね。

Pecori「極論を言ったら、〈踊Foot Works工場〉には新入社員が入る可能性もあるし。そういう概念ですよね」

Tondenhey「全員監督のチームみたいな。でも監督はいないね、工場長に当たる人は」

一同「(笑)」

――それぞれが別の会社の社長みたいな。

Pecori「部門長ですね」

Tondenhey「そうですね」

――じゃあそれぞれの役割は何部門なんですか? Fanamo’さんは最初マネージャー的な業務もされてたんですよね。

Fanamo’「そうです。最初マネージャーもやろうとしてた時に、三宅(正一)さんと出会って。やっぱり三宅さんがいると全然違うんですけど」

三宅「でも今後は、僕もライターでありながらレーベル運営やマネージメントもやっているから、制作における外部とのやり取りとかスケジュール管理とかはフナキ(Fanamo’)くんがやっていった方がいいって話もあって。そういうのができる人なんですよね」

――管理部門的な。他の3人は何部門の長ですか?

Pecori「そうですね……エンターテイナー部門ですかね。最近、自分でもけっこうラッパー然としてきたって思っていて、ラップへの向上心ももちろんあるんですけど、それとは別に自分でプロデュースやトラックメイクもしたいし、歌も好き、媒体出るのも好きだし、役者もやってみたいし、そういう意味では全部を一括りにできなくて。だからエンターテイナーになりたいんです」

――ラッパーすらも包括するエンターテイナーと。

Pecori「そうですね。でも、理想はそれら全部をラッパーとして包括できたらいいですね。チャイルディッシュ・ガンビーノじゃないけど、そういう全部をラッパーとしてステージ上に持ってこれたらいいなって」

――なるほど、分かりやすい。Tondenheyさんは?

Tondenhey「設計部門になるんですかね。楽曲作りは図面書いてる感じに近いです。書いたものを作って梱包していく作業もありますけど、メインは設計ですね」

――曲作りは4人でするけど、メインでトラックを作るのはTondenheyさんですよね。

Tondenhey「そうですね」

Fanamo’「トラックを共同作業で作るってのはないんです」

SunBalkan「誰かが作ったものに、別の誰かが手を加えて、出来たものにすり替えて」

――それで統一感が生まれるのもすごいですよね。

Fanamo’「いい意味でバラついてはいると思いますけどね」

――作風の振り幅はあるけど、4人で意思統一はされてる感じがあって。

SunBalkan「意思統一はしてないんですけど、それが勝手にできてるから、いま一緒にやってるのかもしれないですね。気が合うし、音楽に対する向き合い方も、特に語り合わなくても近いものがあって」

――そのなかでも、軸とかカラーはTondenheyさんが担ってる感じですか?

Tondenhey「そうですね。音に関するカラーは僕が作ることが多いですね。それをPecoriが歌詞で包んだり、コーラスやベースで包むこともあるし」

Fanamo’「車工場で言うと、なかの部品とかエンジンはキイチ(Tondenhey)が作るけどさ、ボディの形とか色とかはPecoriのところで作ってる感じはするね」

SunBalkan「しかも曲によってそれが全然変わることもあって、設計部門のTondenheyが塗装したりすることもあったり。俺は基本的に塗装専門だと思ってるんですけど」

――SunBalkanさんは塗装部門。

Pecori「塗装部門で働いてるけど、自分でプロデュースもできるしね」

Fanamo’「エクステリアじゃない?」

SunBalkan「じゃあ包装かな」

Fanamo’「内装だよ内装。工場に縛られすぎちゃってな」

全員「(笑)」

SunBalkan「Tondenheyが元のトラックを作ることが多いんで、そのトラックに対して、エモーショナルな部分を底上げしたり、全体を統括するようにベースを入れたりするんですよね」

Tondenhey「繋がりきれてない部分を繋げてくれたり」

SunBalkan「そういう意味では設計補佐みたいなことかもしれないですね。でも自分で曲を作ることもあって、その時は(Tondenheyと)役割が入れ替わったり」

――管理者がいて、設計と設計補佐がいて、エンターテイナーがいて。こう聞くとすごく良いバランスじゃないですか。どうするとそうなれるんですか?

Pecori「社会的な空気とか、政治的な関係とかが一切なくて、普通に学校のクラスみたいな雰囲気なんですよね。〈あいつメロンパン嫌いだったよな、じゃあメロンパンは買ってこないようにしよう〉って。だから最初はどうなるか分からない時でも、みんなが寄り添っていけるんですよね」

Fanamo’「それを車で言うと?」

Pecori「みんなでペンチ持って、〈頭文字D〉みたいに(笑)」

一同「(笑)」

SunBalkan「このグループってみんなで認め合うことが多いんですよ。信頼がすげえ厚くて、〈それってどうなの?〉ってことでも、そこに身を任せたり、みんなで他の立ち回りを考えたり。特に今作では、仲が良くなってきたってのもあり」

――良い環境で出来たってことですね。

Tondenhey「前作より全然いい環境でした」

Pecori「でも悪い言い方をすれば、全員面倒臭がりなんですよね。だからこそ自分の部門じゃないところは人に任せちゃう感じを4人とも持っていて、けっこうツメが甘い。〈じゃあそれは俺がやるよ〉っていうのが多くて、それは3年目の若手だからこその良いところであり、悪いところでもあるかもしれないですね」