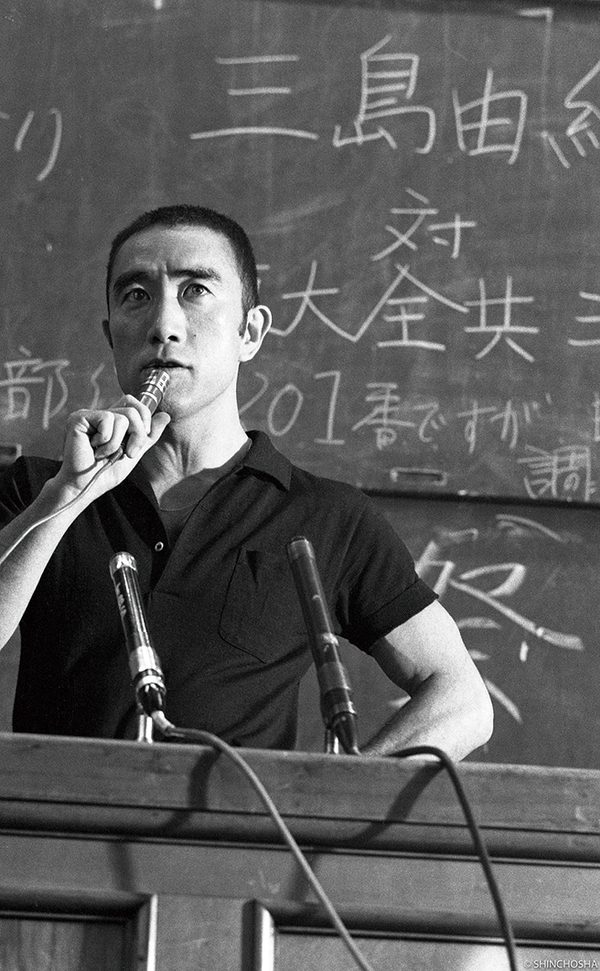

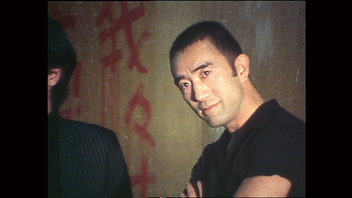

「討論の当事者の方々から話を聞いていると、ああ、この人たちは50年前に三島由紀夫と出会ってしまったんだ、ということを実感しました。あの場で三島というアイコンと出会ってしまい、今でも何らかの形で三島のことを引きずり、彼の死について考えている。楯の会の方はもちろんですが、全共闘の側でも三島との出会いが自分のアイデンティティの多くを占める何かになった。このドキュメンタリーは、三島に会うことで人生を規定されたり変えられたりした人たちの〈当時〉と〈50年後の姿〉を対比し、並べる実験でもあります」

〈文武両道〉は「敵」(との〈出会い〉)を必要とする。三島の〈肉体〉の言葉の習得プロセスにおけるボディ・ビルから剣道への変遷は、自己完結した前者と敵を要する後者の対比から実行に移された。そして、戦後日本への彼の不可思議なまでの苛立ちは、そこでの「敵」の不在に由来するのだ。あの日、彼は東大全共闘なる「敵」と対峙した。

「敵と私とは同じ世界の住人であり、私が見るときには敵は見られ、敵が見るときには私が見られ、しかも何ら想像力の媒介に頼らずに対し合い、相互に行動と力の世界、すなわち『見られる』世界に属していた」(「太陽と鉄」)。

三島にとっての「敵」は、排除すべき単なる憎悪の対象ではなく、ある種の友愛関係を帯びる可能性に開かれた「同じ世界の住人」である。小説の作者と読者でこうした関係性は生じない。両者はそもそも「同じ世界の住人」ではなく、そのあいだに幾重もの「想像力の媒介」が横たわる。警察の心配が杞憂に終わったとしても、三島と全共闘の討論はやはり「決闘」(三島)であった。そして本作は、当事者が今も抱える三島の〈死〉の呪縛をあくまでも生き生きとした「見られる」世界のなかに置き直し、半世紀前の「決闘」のありさまをエネルギッシュに蘇らせる。そしてそれは、映画がそもそも抱える〈肉体〉の言葉としての可能性の蘇りをも示唆する。

三島由紀夫(みしま・ゆきお) 【1925-1970】

1925年、東京生まれ。46年、川端康成の推薦で「人間」に「煙草」を発表し、文壇に登場。47年、東京大学法学部を卒業後、大蔵省に勤務。翌年退職し、本格的に作家活動に入る。49年、初の書下ろし長編「仮面の告白」を刊行し、作家としての地位を確立。主な著書に、54年「潮騒」(新潮社文学賞)、56年「金閣寺」(読売文学賞)、65年「佐渡侯爵夫人」(芸術祭賞)などがある。65年にはノーベル文学賞候補に。「豊饒の海」四部作を完成させたあと、70年11月25日、陸上自衛隊市ヶ谷駐屯地にて自決。享年45。

監督プロフィール

豊島圭介(とよしま・けいすけ)

1971年静岡県浜松市生まれ。東京大学在学中のぴあフィルムフェスティバル94入選を機に映画監督を目指す。卒業後、ロサンゼルスに留学。AFI監督コースを卒業。帰国後、篠原哲雄監督などの脚本家を経て2003年に「怪談新耳袋」(BS-TBS)で監督デビュー。以降映画からテレビドラマ、ホラーから恋愛作品まであらゆるジャンルを縦横無尽に手掛ける。映画は「裁判長!ここは懲役4年でどうすか」(2010年)、「ソフトボーイ」(2010年)、「花宵道中」(2014年)、「ヒーローマニア ‐生活‐」(2016年)、「森山中教習所」(2016年)など。テレビドラマは「ホリック ~xxxHOLiC~」(2013年)、「黒い十人の女」(2016年)、「徳山大五郎を誰が殺したか?」(2016年)、「I”s(アイズ)」(2018年)、「ラッパーに噛まれたらラッパーになるドラマ」(2019年)、「特捜9」(2019年)などがある。

寄稿者プロフィール

北小路隆志(きたこうじ・たかし)

京都造形芸術大学 映画学科教授。映画批評家。新聞、雑誌、劇場用パンフレットなどで映画批評を中心に執筆。主な著書に「王家衛的恋愛」、共著に「エドワード・ヤン 再考/再見」「アピチャッポン・ウィーラセタクン 光と記憶のアーテイスト」などがある。

CINEMA INFORMATION

映画「三島由紀夫vs東大全共闘 50年目の真実」

監督:豊島圭介

音楽:遠藤浩二

出演:三島由紀夫

芥正彦(東大全共闘)/木村修(東大全共闘)/橋爪大三郎(東大全共闘)/篠原裕(楯の会1期生)/宮澤章友(楯の会1期生)/原昭弘(楯の会1期生)/椎根和(平凡パンチ編集者)/清水寛(新潮社カメラマン)/小川邦雄(TBS記者) ※肩書は当時

平野啓一郎/内田樹/小熊英二/瀬戸内寂聴

ナレーター:東出昌大

企画プロデュース:平野隆

プロデューサー:竹内明/刀根鉄太

製作:映画「三島由紀夫vs東大全共闘」製作委員会

制作:ツインズジャパン

配給:ギャガ(2020年 日本 108分)

◎2020年3月20日(金)よりTOHOシネマズ シャンテほか全国公開

https://gaga.ne.jp/mishimatodai/