独り立ちのプロセスを経て、改めて自身の歌うべきロマンティックな物語を束ねた、実に4年半ぶりのフル・アルバム。穏やかな歌世界に深く広がる表現への想いとは?

これがやりたかったんだ

いつも楽しみにしていたものではあったけれども、今回はその〈ワクワク〉がひとしおだ。前作『頂き物』から4年半という歳月は、それまでの安藤裕子の歩みからすればものすごく長い時間だったし、ようやく新しいアルバムが出ること、そしてその話を訊くために久しぶりに彼女に会えること、その喜びを会話の初めにまずは伝えると、彼女も人懐っこい笑顔で応えてくれた。

ニュー・アルバムの話を訊く前に、この4年半のことを振り返っておこうか。前作の『頂き物』は、そのタイトルの通り、ほぼ他者から楽曲を〈頂いた〉アルバムだった。そこにはもちろん、彼女のフィルターを通してのエンターテイメントが存在していたわけだが、そもそも彼女はシンガー・ソングライターであり、そういう意味では本来の安藤裕子ではない。リリース後には長らく所属していたレコード会社を離れた。

「曲もできなかったし……技は得ているから形としての音楽作りはできるんだけど、気持ちが空虚のまま形だけ出していても、人間がどんどん削られていくだけかなって。周りのスタッフにはよくしてもらいすぎちゃってたから、たぶんこのままだと私はダメだな、一回ひとりにならないとダメだなって思いました。ぜんぜん曲ができないのに、周りが〈大丈夫だよ、できるよ〉って言ってくれるなかでやるっていうのはあまり意味がないかなあと思ったし、自分から欲して何かを作り出さないと、もう道は拓けないなって。自分はここで生きてるのに、不満もなければ欲するものもない、それはいちばんこわいことだから」。

〈欲するもの〉を待ちながら、彼女がふたたび這い上がるきっかけとなったのが、2018年6月に出した7曲入りの『ITALAN』。

「それまでシンガー・ソングライターとして、私小説家としてやってきたから、自分がこんなにつまらない人間になって、描くものがないとうか、ストーリーが尽きたというか……自分のために曲が書けないから、短編小説のサントラみたいな形にしようって形で曲を作っていったのが『ITALAN』だったんですけど、それもなんか、好きな音探しから作業を始めて。私、デビュー前ってすごくジャンクな曲ばかり自分で作って楽しんでたのね。家にあるドラム・セットで重ね録りしてバリバリに割れた音の上で歌ったりとか。あのときは楽しかったなあって思ったんで、もう一回おうちでそういう作業をしてみようかなって。それを手伝ってくれたのが今回プロデューサーで入ってくれた2人、Shigekuniくんとトオミヨウくん。トオミくんのスタジオに、私が家でグラスの音とか色鉛筆のケースをガチャガチャやりながら録っためちゃくちゃなデモを持ち込んで、それを2人が整えてくれるみたいな作業をしていったんだけど、とっても楽しかったんですよね。ずっと爆笑しながらやってて、〈そうだ、これがやりたかったんだ〉ってすごく思った」。

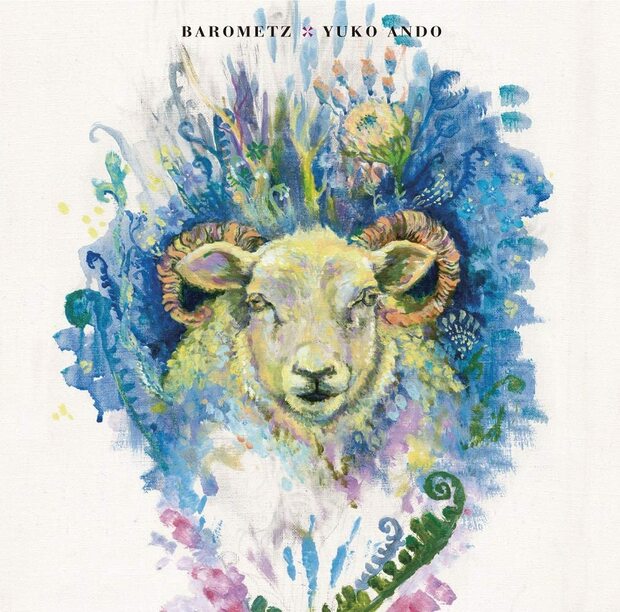

2019年の夏には、“恋しい”“鑑”といった新曲を届け、着実に光の射す方向へと歩みを進めていった彼女。紆余曲折はまだまだあったものの、めでたくアルバムの完成までこぎ着けた。通算10枚目のアルバム『Barometz』。

「エイベックスの後期で私が抱えていた死生観というか、〈生きる〉とか〈死ぬ〉みたいなテーマからは離れたいなって思ってて、音楽的な部分でもうちょっとゆったりと構えたいなっていうのがすごくあったんですよね。そう、それでけっこう恋のお話とかをあえてつまんで入れてるんです。また壊れて、また落ちるのも嫌だから。自分が嫌なのに歌うとか、それは絶対しないように気をつけようって、この一枚を作るっていうのは大事な作業だったと思います。これでようやくリラックスして先に進めるかなっていう感じ、ようやく独り立ちした……以前のものっていうのは、〈安藤裕子〉っていう名前のバンドでやってたようなものなんですね。私はフロントマンで詞曲も書くけど、決して私だけの世界だけでは成り立ってなかった。そういう意味で今回のアルバムは、2人のプロデューサーに立ってもらっているとはいっても、同等のかたちで私もプロデュースしてるし、自分でアレンジの方向とか、ミュージシャンも含めいろいろ進められた。やっと大人になれたって、そういう感じですね」。