クラシックの旋律が現代のポップ・カルチャーに通用することを証明

新譜がリリースされるたび、既存の価値観に揺さぶりをかけ続ける水野蒼生。現代におけるクラシック音楽の在り方を再定義しようとする試みは、毎回刺激に満ち溢れている。

「セカンド・アルバムはライヴをやらなきゃ意味がないのに、コロナの影響で全計画が狂ってしまって……。何をしていいかわかんないメンタルだった時、癒やしてくれたのが歌でした。クラシック=癒やしみたいな位置づけって嫌いなんですけど、歌に勝る楽器はこの世に存在しないって再認識しましたね」

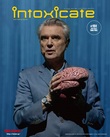

水野蒼生 『VOICE -An Awakening At The Opera-』 ユニバーサル(2021)

こうしてサード・アルバムは〈歌〉をテーマに、古今東西のクラシック音楽の歌曲・アリアを、現代的なポップ・ミュージックの文脈に置き直すというコンセプトが設定され、トラックごとに小田朋美、三船雅也(ROTH BART BARON)、君島大空、角野隼斗(かてぃん)ら、豪華アーティストを迎えている。アレンジというよりも再構成に近いアプローチをとっていることは、三船が歌う“Nessun Dorma(誰も寝てはならぬ)”(プッチーニの「トゥーランドット」より)の作り方から理解できるはずだ。

「オペラアリアって抜粋されると作品としての強度がすごく弱まるんで、オペラの別の部分を引用してMixしたのがうまくハマりました。作っていて本当に楽しくて(笑)。オリジナルのイタリア語で歌うというのは三船さんからの提案で、準備も的確。レコーディングでは僕がディレクションしたんですけど飲み込みは早いし、最終的には他人の歌を歌ってる感じが皆無でしたね。普段と変わらぬポテンシャルを発揮してくれました」

最も尖ったサウンドを聴かせてくれるのが“Ave Maria”(シューベルト)で、衝撃的な展開は必聴だ。

「複雑なアカペラの多重録音なのでジェイコブ・コリアーをイメージされる方が多いんですけど、僕が影響を受けたのは父が大好きで、物心ついた時から常に聴いていたTake 6なんです」

ジェイコブも強い影響を受けているTake 6から、異なる進化の可能性を示した“Ave Maria”の後、アルバムのラストを締めくくるのは何と水野自身が作曲・歌を務めた“VOICE Op. 1”。書き下ろしの新作に、敢えてピアノと弦楽五重奏という伝統的編成を選び、ピアノはかてぃんが演奏している。

「最初に作ったのがこの曲。扱う作品がどれもレジェンダリーすぎて、そっちを先にしちゃったら絶対自分の曲なんか作れなくなっちゃうと思って」

ややこしいことを考えずにも楽しめるアルバムだが、原曲の要素がどれだけ残っているか意識すると〈クラシックとは何か?〉という問題が浮き彫りになり、実に刺激に満ちた時間を過ごせるはずだ。