2000年代リバイバルとポップパンク再評価

しかしいま、アヴリルは見事にかつての勢いを取り戻したようにみえる。なぜ2020年代に彼女は〈復活〉したのだろう。その背後には2000年代(Y2K)カルチャーの大々的なリバイバルがある。2000年前後に生まれた若い世代はいま、Y2Kを代表するあらゆるものに夢中だ。細眉やローライズデニム、クロップトップが再び人気を集めつつあるといえば、驚く人も多いかもしれない。

音楽もその例外ではない。2020年、そして2021年はポップパンクが本格的に復活した年だった。マシン・ガン・ケリーの『Tickets To My Downfall』(2020年)は全米1位を記録し、オリヴィア・ロドリゴの“good 4 u”(2021年)は世界的にヒット。ブリンク182のドラマー、トラヴィス・バーカーが次々とヒット曲をプロデュースし、マイ・ケミカル・ロマンスとパラモアがヘッドライナーを務める音楽フェス〈When We Were Young〉の開催まで決定した。

そして、このリバイバルに関連して、アヴリルの名前を目にする機会が多くなってきている。過去に『The Best Damn Thing』でドラマーとしてアヴリルと組んだトラヴィス・バーカーは新アルバム『Love Sux』のプロデューサーのひとりであり、アヴリルとの親交の深さを以前から公にしているマシン・ガン・ケリーは満を持して新曲“Bois Lie”に参加。オリヴィア・ロドリゴはアヴリルの大ファンを公言しており、フェス〈When We Were Young〉の告知には大きく〈Avril Lavigne〉という名が掲げられている。

アヴリルがいま各方面から求められているのは、彼女がY2Kとポップパンク、どちらにおいても無視できない存在だからだろう。彼女を抜きにして、2000年代のポップカルチャーを語るのは難しい。アヴリルは二重の〈リバイバル〉によって、いまポップカルチャーの中心へ再び押し上げられつつあるようにみえる※。

かつて思春期に背中を押された女性たちが、いまアヴリルへの愛を語る

時代の大きな流れによって、勢いを取り戻したアヴリル。だが、彼女がいま再評価されているのは、〈懐かしさ〉のみが理由というわけではない。女性ロックアイコンとしての彼女のキャリアもまた、後進からの評価の対象になっているのだ。

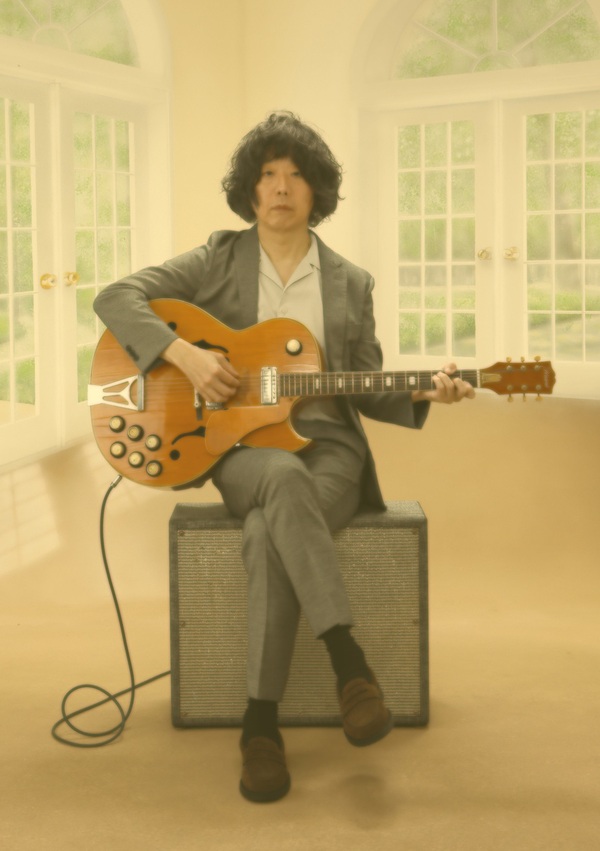

いま、彼女に影響を受けたと公言するアーティストの数は増える一方だ。特に目立つのは女性アーティストの存在である。日本の人気アーティスト、LiSAはアヴリルに出会ったときの衝撃をこう語る。「女の子なのに暴れていいんだ、舌出していいんだ、車の上に乗っていいんだ」。LiSAにとってそうだったように、アヴリルは2000年代に思春期を過ごした多くの女性たちにとって、初めて目にする〈反抗的なイメージをまとった女性スター〉だった。

女性スターがさまざまな抑圧に直面するメジャーシーンのなかで、若い女性が自分の感情や鬱屈を堂々と叫んでみせること。それは多くの女性たちに〈私にもできるかも〉と思わせる大きなきっかけとなった。ラッパーのリコ・ナスティはこう語っている。「アヴリルは私に、自分自身を貫きたいって気持ちにさせてくれた。だって彼女はそうだったから」。

オリヴィア・ロドリゴを筆頭に、ウィロー、サッカー・マミー、スネイル・メイル、クロエ・モリオンド、ニッキー・ミナージュにビリー・アイリッシュまで、アヴリルへのリスペクトを公言するミュージシャンのジャンルは非常に幅広い。この事実が既に、彼女がいかに多くの女性たちの背中を押したのかということを示している。

この現象は同時代的な評価を知っている人ほど意外に感じるかもしれない。キャッチーな曲調や、彼女のビジュアルやイメージを重視したプロモーションの方向性などもあり、アヴリルが〈アーティスト〉として真剣に受け止められることが決して多かったとはいえないからだ。それには現在以上に男性中心的だった2000年代の音楽カルチャーが影響していたという側面もある。いまアヴリルへの愛を叫ぶ女性アーティストたちは、そのような文化的磁場から離れた場所でアヴリルの表現と向き合ってきたのだろう。

さまざまな分野への女性アーティストの進出が進み、彼女たちの〈声〉がより可視化されるようになった過去20年の音楽業界の変化によって、アヴリルはようやくいま、その功績にふさわしい敬意を獲得しつつあるのかもしれない。