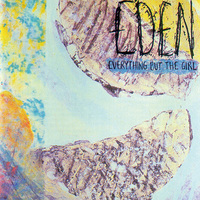

昨年のカムバックも記憶に新しいトレイシー・ソーンとベン・ワットのコンビ。その後のクラブ・サウンド路線に進む前のこちらのファースト・アルバムは、ジャズ色も好ましい爽快なアコースティック作品に仕上がっていた。シャーデーの初作と同じロビン・ミラーが手掛けているのも興味深い。

クリッシー・ハインドが率いるバンドのサード・アルバム。メンバーの出入りに伴うバンドの崩壊と復興の過程で制作されたイレギュラーな作りながら、キャリア最高となる全米5位のヒットを記録して、バンドにとっても代表作のひとつとなった。こちらも40周年記念盤がリリースされている。

ソングライターとして中森明菜らに曲を提供していた彼が、NYのパワー・ステーションに乗り込んで制作したサード・アルバム。大村雅朗が全編のアレンジ、銀色夏生が作詞を手掛け、メランコリックな“そして僕は、途方に暮れる”が大ヒットとなった。演奏にはトニー・レヴィンらも参加!

ギタリストのジャック・シャーマンが在籍した初期編成における唯一のアルバムとなるデビュー作で、ギャング・オブ・フォーのアンディ・ギルがプロデュースを手掛けている。次作でジョージ・クリントンと絡む彼らだが、本物と邂逅する前の憧れや猥雑な初期衝動が詰まっているとも言える。

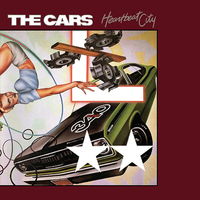

リック・オケイセックの率いるニューウェイヴ・バンドの最高傑作。ロバート“マット”ラングがプロデュースし、“Drive”や“You Might Think”などがヒットしまくった。あまり再評価されるタイプの人たちではないものの、シンセ・ポップがデフォルトな耳で〈昔の未来〉を聴いてみたら馴染むかも。

現在に至るまで天衣無縫な才能を発揮しているシンガー・ソングライター。“ラーメンたべたい”で知られるこの7作目は共同プロデューサーとして坂本龍一が参加し、海外録音ではウィリー・ウィークスやカルロス・ベガが演奏に参加。前年に散開したYMOメンバーの揃い踏みもポイントか。

すでに日本のロック・シーンのトップ・ランナーと目されていた彼が独立して臨んだ気合のアルバム。拝金主義に皮肉を投げかける“MONEY”、ライヴの定番曲となった“HELLO ROCK & ROLL CITY”、シングル“DANCE”など日本版ハートランド・ロックの王道を進んでいた時期の好盤だ。

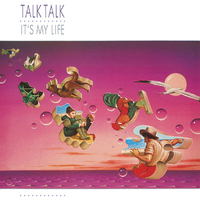

ニューウェイヴ時代のUKシーンで活躍したシンセ・ポップ・グループのセカンド・アルバムで、こちらも40周年記念盤がリリースされている。初期のニューロマンティック寄りなノリから、後年のポスト・ロックやオルタナティヴ勢にも影響を与えた音楽性の萌芽が楽しめる一枚だ。

アフリカ・バンバータの“Planet Rock”に触発されて西海岸でもエレクトロが乱発された時代、ドクター・ドレーやアラビアン・プリンスらと腕を競いながら(本家バンバータよりも)先にアルバムを出したのはこのエジプトの魔術師だった。アルバム単位のヒップホップが少なかった時代の産物だ。

近年の精力的な活動も頼もしいシンセ・ポップの貴公子による、全英No.1を獲得した記念すべきデビュー・アルバム。当時から日本でも人気があり、繊細にしてメロディアスな逸曲が揃っている。“New Song”や“What Is Love?”などはいま聴いてももちろんユニークに響いてくるはず。

ジョン&ヨーコの『Milk And Honey』がリリースされた年、ジョンの息子であるジュリアンが発表したデビュー作。フィル・ラモーンがプロデュースにあたり、表題曲や“Too Late For Goodbyes”などの自作曲を瑞々しい歌唱で聴かせる。父親が違えばもっと評価されてよかったはずの佳作だ。

ジャーメインが復帰して完全体となったジャクソンズの、6人編成で作り上げた唯一のアルバム。とはいえマイケルが社会現象化する渦中とあって足並みは揃っておらず、各々が曲を持ち寄って体裁を整えた〈ホワイト・アルバム〉的内容に。マーロンの“Body”など個々の愛らしさを楽しめる。