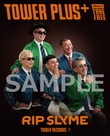

2025年4月4日、RIP SLYMEが5人体制での活動再開を突如アナウンスした。2022年以降はPESとSUを除いた3人で活動していたが、今回改めて5人でコミュニケーションを取り、それぞれの〈ボタンのかけ違い〉を整理したという。〈お待たせ!〉といわんばかりに笑みを浮かべた5人が映る最新のアーティスト写真が、現在の彼らの関係性を物語っている。

2000年代を起点に、それ以降のヒップホップ/J-POPシーンを語る上でもRIP SLYMEの存在は欠かせない。5人での再始動を機に、彼らの活躍と功績を音楽ライターの一ノ木裕之に綴ってもらった。 *Mikiki編集部

様々な要素を取りこみ音楽的に飛躍していった5人

来年のメジャーデビュー25周年を前に、1年の期限付きながらメンバー5人での再始動を発表したRIP SLYME。SMAPを抑えてオリコン初登場1位を獲得したセカンドアルバム『TOKYO CLASSIC』(2002年)のミリオンヒットや、ヒップホップアーティスト初の武道館単独公演、5万人規模の野外ライブなど華々しい活躍を見せた彼らの姿は、ジャンルを問わず数多のアーティストたちに影響を与えてきた。

1994年に小沢健二とスチャダラパーが発表した“今夜はブギー・バック”と、同年のEAST END × YURI“DA.YO.NE”に続くマスレベルのブレイクスルーともいうべきDragon Ash feat. ACO, ZEEBRA”Greatful Days”のヒットでヒップホップに広く世の視線が集まった1995年、Dragon Ashの呼びかけに応えて全国をまわったライブツアー〈Total Music Communication〉にFUMIYAを除くメンバー4人で参加したことは、RIP SLYMEにとってメジャーでの活動への足がかりの一つとなった。

以降、クラブミュージック寄りの打ちこみからバンドサウンドやオーガニックなトラック、異種コラボもまじえ様々な要素を貪欲に取りこみ、センスよく、また軽やかにヒップホップの垣根を飛び越えていくFUMIYAの音作り、ひいてはRIP SLYMEの音楽的な飛躍はめざましかった。

メジャー進出後もブレないRIP SLYMEの本質

振り返ってみれば、RHYMESTER、EAST END、MELLOW YELLOW、KICK THE CAN CREWらとFGクルー=FUNKY GRAMMAR UNITの一翼を担い、多くの現場をともにしてきた活動初期から、ユーモアに溢れたやんちゃなマイクリレーとかけ合いはRIP SLYMEの大きな魅力だった。とりわけ、ハイトーンボイスとメロディアスなフロウが際立つPESのラップにそれは引っ張られたものでもあったが、ヒップホップオリエンテッドな作風を手放し、スマートで自由度の高い音とともにその魅力は突き抜けて前面に。メンバー個々のキャラクターとビジュアルイメージも含め、彼らをある種アイドル的な存在にまで押し上げた。メジャーならではのポップな打ち出しにも無理がなかったのは、そもそもの本質にブレがないからだろう。

同時に、RHYMESTERの影響も感じさせた最初期より虚ろな日常をどうにかやり過ごすものとしてあった歌詞の世界観は(リリースを追うごとに少しずつ揺れを見せるものの)一気に晴れ、陽の場へと踏み出し、RIP SLYME流のパーティラップやピースフルな楽曲へと結実していくことになる。そしてそれは、彼らと前後してメジャーに活躍の場を移したKICK THE CAN CREWやNITRO MICROPHONE UNDERGROUNDをはじめ、m-floやSOUL’D OUTといったヒップホップシーン内外のアーティストの動向とあわせて、幅広いリスナー層にアピールした。

間接的にではあるが、ハードコアラップの先鋭化に代表されるヒップホップシーン全体の活性化にもそれは一役買い、後のヒップホップバブルへの呼び水ともなった。キングギドラの2002年のアルバム『最終兵器』に収録された“公開処刑 feat. BOY-KEN”で、ZEEBRAが放ったDragon AshのKjディスに呼応し、K DUB SHINEが自らのヴァースでRIP SLYMEをディスった一件は、当時のコアなシーンからの彼らへの回答とも言えようが、今にしてみればそれもしのぎを削る過渡期のヒップホップシーンの反作用といえる。

裏を返せばシーンの趨勢に左右されることなく、RIP SLYMEはRIP SLYMEとしてそこにいたし、近年のヒップホップアーティストに目を向けるだけでも、彼らの影響を公言するSTUTSやBIM、自らの楽曲のフィーチャリングにSUを招いたJJJ(先頃惜しくもこの世を去った)といった下の世代にその遺伝子は引き継がれている。