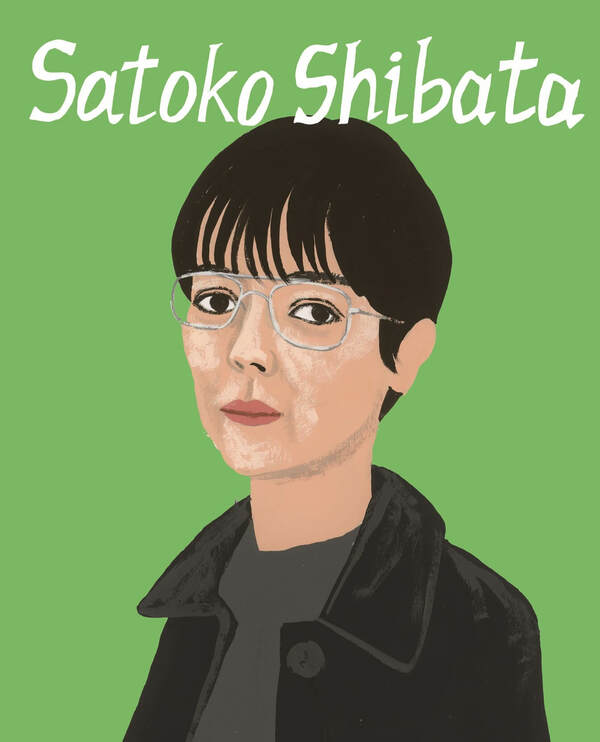

〈NO MUSIC, NO LIFE.〉をテーマに、音楽のある日常の一コマのドキュメンタリーを毎回さまざまな書き手に綴ってもらう連載〈LIFE MUSIC. ~音は世につれ~〉。今回のライターは狗飼恭子さんです。 *Mikiki編集部

★連載〈LIFE MUSIC. ~音は世につれ~〉の記事一覧はこちら

柴田聡子の名前を知ったのは一年くらい前。

ある映画監督さんが、新作を撮る際に主演俳優に「最近どんな音楽を聴いてるの?」と尋ねたらその名前が出た、と言っていたからだ。

その監督も俳優も20代である。才能豊かで、わたしも憧れてしまっている人たち。そんな最先端のクリエイターが聴いている音楽ならわたしも浴びなくちゃ。そんなよこしまな気持ちで、わたしも柴田聡子を聴きはじめたのだった。

わたしは文字書きなものだからいつもつい歌詞に注視してしまう。新しいミュージシャンに出会うとまず歌詞を調べて読む。詩集を読む感覚に近いけれど、詩よりも制約が多い分書き手の癖が強く出て面白いのだ。

けれど、こと柴田聡子に関して言えばなぜか歌詞を読もうと思わなかった。歌詞のための歌って感じがあんまりしなかったから。リズムと音と音階の揺れを楽しむ気持ちがまさっていた。曲の意味を理解するために読む、ということより、言葉も柴田聡子楽団の楽器のひとつだからそれだけを抽出して特別視する必要がない、と感じていたのかもしれない。

だから歌詞を調べてみたのは実はこの文章を書くためだった。そして、その言葉の連なりにびっくりしてしまった。

Side Step「でかい穴は期待され覗き込まれている」

Synergy「山道 葉っぱを ふみふみ」

芝の青さ「三ヶ月ごとに腕時計を替え」

雑感「給料から年金が天引かれて心底腹が立つ」

どうして「だけどラーメンも餃子も全く人気が無くて真ん中でにっこり」

なんだこの言葉たち!

ぜったい彼女しか歌わない、あるいは歌えない歌だ。 情景描写が音や感情でなくて具体。文学というより映像。

強いて言えば脚本に似てる。脚本のト書き的文字列みたい(念のため書くと、ト書きとは映像作品における台詞以外の部分のこと)。

ト書きは画で表現できるもの以外を書いてはいけない、というルールが一般的にある。

たとえば主人公A子が寂しいとき、

「A子、寂しい。」では駄目だ。でも「A子、涙を流す。」はありきたりすぎる。「A子、目を伏せる。」とか「A子の背中は丸まっている。」「A子、足を止め動かない。」とか、あるいはもっといえば「足元に死んだ蜘蛛が落ちている。」とか「花瓶の花が枯れている。」とか「蛇口から水がぽたりと落ちる。」とか「ご飯茶椀に乾いた米粒がついている。」とか「大きな穴を覗き込む。」とか「A子、通帳を見ている。年金が天引きされ残高がほぼない。」とか「葉っぱをふみふみする。」とか。そういう、目に見える物理的情景で表現する。

つまり、柴田聡子の音楽は映画だ。それもすごく短くてぎゅっとしてるやつ。印象的なシーンの連なり。わたしたちは短編映画を聴いているのだ。

映画監督や俳優が彼女の音楽を愛する理由が腑に落ちた。

ああでも、結局また詩で音楽を聴いちゃった。もっと感覚的に音楽と遊びたかったのにな。わたしは最先端クリエイターになれそうもない。でも仕方ない。才能に出会えたらわたしはすぐに喜んでひれ伏す。

ちなみに、「火の前ではちょっと霊感の感度も過ぎて振り切れる」っていう歌詞もあるのだけれど、先述の監督の撮った映画にまさにそんなシーンがあって、なんだかにやりとしてしまった。

PROFILE: 狗飼恭子

18歳のときに詩集「オレンジが歯にしみたから」(KADOKAWA)を上梓。その後、作家、脚本家として活動を始める。主な著作は、小説「一緒に絶望いたしましょうか」、エッセイ集「ロビンソン病」(共に幻冬舎)など。主な脚本作品に映画「風の電話」(諏訪敦彦監督)、映画「ストロベリーショートケイクス」(矢崎仁司監督)、映画「百瀬、こっちを見いて。」(耶雲哉治監督)、映画「エゴイスト」(松永大司監督)、ドラマ「忘却のサチコ」「竹内涼真の撮休」「神木隆之介の撮休」「OZU ~小津安二郎が描いた物語~」などがある。 幻冬舎plusにエッセイ「愛の病」連載中。

〈LIFE MUSIC. ~音は世につれ~〉は「bounce」にて連載中。次回は2025年8月25日から全国のタワーレコードで配布開始された「bounce vol.501」に掲載。