〈NO MUSIC, NO LIFE.〉をテーマに音楽のある日常の一コマのドキュメンタリーを毎回さまざまな書き手に綴ってもらう連載〈LIFE MUSIC. ~音は世につれ~〉。今回のライターは青野賢一さんです。 *Mikiki編集部

★連載〈LIFE MUSIC. ~音は世につれ~〉の記事一覧はこちら

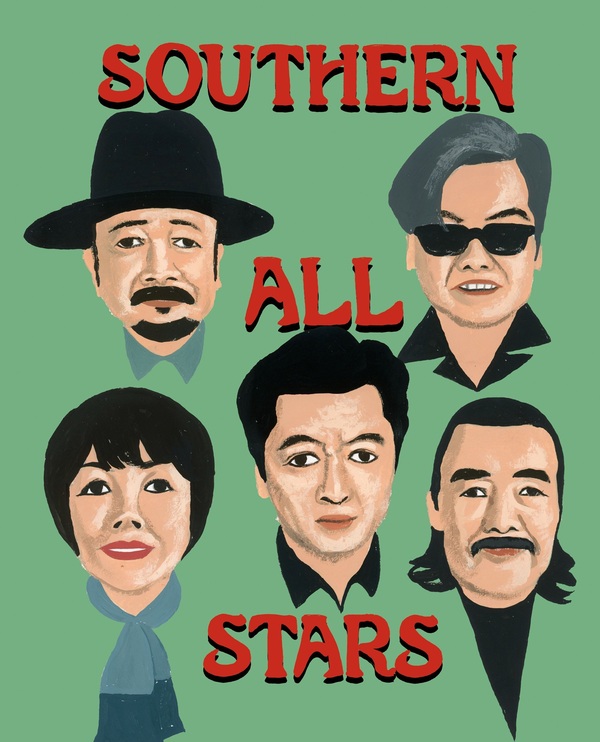

サザンオールスターズを初めてテレビで観たのは1978年。「夜のヒットスタジオ」だったか「ザ・ベストテン」だったか定かでないが、デビュー曲「勝手にシンドバッド」を演奏していた。曲頭から入るコーラスとサビの「今 何時?」のフレーズは、当時10歳だったわたしも一度聴いて覚えてしまったほどのインパクトがあった。

番組ではバンド・メンバーのみが演奏しており、ギター主体のラテン・ロック色が強い印象だったが、レコードのバージョンはホーン・スペクトラム(のちのスペクトラムのホーン隊)が参加しているのと、ピアノが曲を牽引するようなミックス、それから途中のブレイクなども相まって、スティーヴィー・ワンダー「Another Star」を彷彿させる内容。この曲のアレンジはパーカッショニストの斉藤ノヴ、ホーンのアレンジはホーン・スペクトラムが担当しており、当時、彼らやメンバーが影響を受けていたであろう洋楽のエッセンスが注ぎ込まれているようである。

先のテレビ番組でのメンバーのいでたちが、いわゆるジョギング・スタイルだったのは鮮明に覚えている。改めて確認したら「夜ヒット」ではタンクトップを着ているが「ベストテン」はライブ・ハウスからの中継だったようで、上半身は裸(キーボードの原由子は除く)。ボトムはレングスのきわめて短いジョギング・ショーツである。いまの感覚だと奇抜なようにも思えるが、当時はアメリカのジョギング・ブームが日本にも伝わってきており、メディアでもよく見かけていたこともあって、こうした格好は取り立てて違和感がなかった。

ところで、先ほど「ラテン・ロック」と書いたが、メンバーにパーカッションがいることがこのバンドをユニークな存在にしていたように思う。当時のクロスオーバー/フュージョン界隈ではパーカッションがいることは自然だったし、先の斉藤ノヴのほか浜口茂外也、ペッカーといった腕利きのパーカッション奏者がシンガーソングライターやバンドのサポートとして録音やライブに参加している例は枚挙にいとまがないが、歌謡曲寄りの歌番組に出演するようなグループの一員にパーカッショニストがいるというのは珍しかった。このことが初期サザンをよくあるロック・バンドの枠に押し込めることを回避させ、同時にパフォーマンスの熱さをさらに盛り立てていたのではなかっただろうか。

さて、「勝手にシンドバッド」、「気分しだいで責めないで」(1978)と続いたラテン・ロック路線のバンド・サウンドは、3作目のシングル「いとしのエリー」(1979)で新たな局面を迎える。いわずと知れたこのバラード曲は、サザンが勢いだけのバンドでないことを証明し、多くのリスナーを獲得して日本のポピュラー音楽シーンでのポジションを確固たるものとした。同曲はのちにTBSの金曜ドラマ『ふぞろいの林檎たち』(1983)の主題歌に採用されるのだが、どういうわけだがわたしは曲とドラマが同時期だったと思い込んでいた。ともあれ、「いとしのエリー」はリリースから数年後にふたたび脚光を浴びることとなり、息の長い人気を博したのだった。

前の時代の、イデオロギーに基づいた集団的な行動へのカウンターのごとく、個人の趣味嗜好に忠実だった当時の若者たちにとって、私小説のようであり、また、ときとして不謹慎で不真面目とも捉えられた諧謔の精神とその奥にある正直さを有するサザンの音楽は熱狂するに値するものであったにちがいない。こうして時代のムードとバンドとリスナーは見事にシンクロし、ヒットが生まれた――これこそがポピュラー・ミュージックの醍醐味である。それから40数年が経過したいま、サザンの音楽世界は現在進行形で更新が続けられている。諧謔も正直さもずっと変わらず大盤振舞いだ。

PROFILE: 青野賢一

1968年、東京生まれ。ビームスにてPR、クリエイティブディレクター、音楽部門〈ビームス レコーズ〉のディレクターなどを務め、2021年10月に退社、独立。現在は、ファッション、音楽、映画、文学、美術などを横断的に論じる文筆家としてさまざまな媒体に寄稿している。2022年7月には書籍『音楽とファッション 6つの現代的視点』(リットーミュージック)を上梓した。

〈LIFE MUSIC. ~音は世につれ~〉は「bounce」にて連載中。次回は2025年11月25日から全国のタワーレコードで配布開始された「bounce vol.504」に掲載。