UKロック不遇の2010年代をサヴァイヴし、ビッグ・バンドに登り詰めた4人が心機一転! オーガニックながらもモダンな『The Clearing』が捉えたクリアーなニュー・モードとは?

ロック・バンドがポップスターだった昔

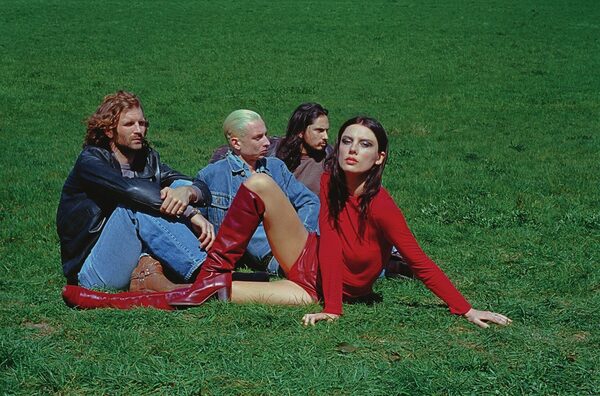

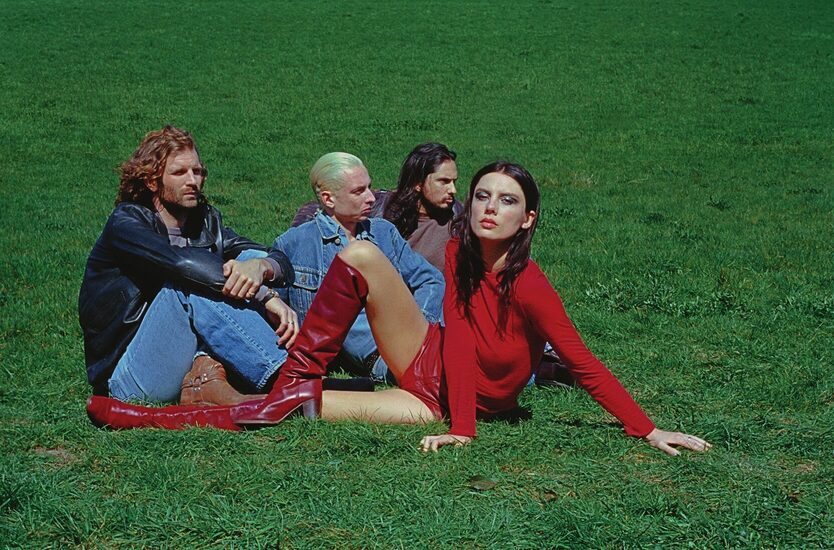

ファースト・アルバム『My Love Is Cool』(2015年)をリリースして以来、現代のUKを代表するオルタナティヴ・ロック・バンドとして人気と評価を集めてきた4人組、ウルフ・アリス。所属レーベルをRCAに移して初のアルバムとなる通算4作目『The Clearing』は、これまで得意としてきたラウドなギター・ロックの要素が後退し、彼らのポップセンスがより軽やかな形で発揮された一枚だ。

「前作『Blue Weekend』(2021年)のあと、他の人の曲をカヴァーしたり配信のEP『Blue Lullaby』(2022年)を制作したりするなかで、曲の核になる部分だけを残すような作業をすることがあって。そのとき、アルバムでもこうすれば良かったじゃんって思ったのね。それで、次はこういう方向性で行こうって道筋が自然に見えてきた感じかな」(エリー・ロウゼル、ヴォーカル/ギター)。

「エリーが言ってるのは、デモ段階での話なんだ。特に僕がそうなんだけど、プラグインやらを駆使してつい重ねに重ねたレイヤーのあるデモを作っちゃうんだよね。前作のときは、そういうプログラミングやシンセを使った作業で、自分を試してた面もあったと思う。でも今回は、もっと曲そのものを中心にした引き算のアプローチをとった。プロダクションよりもソングライティングを優先してね。僕にとっては前作に対する反動的な部分もあったと思う。だから、すごく自由になれた感覚があった」(ジョエル・アメイ、ドラムス)。

そうした新しいモードに向かうために、参照点になったのがフリートウッド・マックをはじめとする70年代のポップ・ロックだったという。アコースティック・ギターを中心としたフォーキーなタッチや“Just Two Girls”に顕著なソウルの要素などは、なるほど当時のサウンドを彷彿とさせる。

「あの時代の音に惹かれたのは、ポップ・ミュージックがバンドの形で書かれて演奏されていた時代だったから。ロック・バンドこそが当時のポップスターだったんだよね。私たちはもともとポップもロックも大好きで、そのふたつの間で揺れながらやってきたんだけど、70年代のあの時期って、ふたつはほとんど同じものだった。だからあの時代の音楽には、メロディやハーモニーへの強いこだわりがあったと思う。たとえば、誰が見てもロック・バンドとしか呼べないようなグループでも、演奏しているのは軽快なリズムだったり、わかりやすく攻撃的で破壊的ではない音楽だったり。そういうところに魅力を感じるんだ」(エリー)。

ソングライティングを中心とするアルバムをめざした工夫は、プロダクションにも見て取ることができる。たとえば1曲のなかで使われる楽器が次々に変わっていくリード・シングル“Bloom Baby Bloom”は展開こそ目まぐるしいが、生楽器の響きを生かしたオーガニックなサウンドで統一しつつ、モダンなポップとして聴けるように仕上げられている。今回、プロデュースを担当したのはアデルやシーアを手掛けたことで知られるヴェテラン、グレッグ・カースティンだ。

「彼は本当に何でもできる人。私たちみたいに、ポップもロックも、そしてそのふたつの間にある、あらゆる音楽に魅力を感じているバンドにとっては理想的な存在だった。こっちがやりたいことをすぐ理解してくれて、しかも、それを代わりにやるんじゃなくて、私たち自身でやるように促してくれたんだ」(エリー)。

「最初にグレッグとやったセッションでは、彼が曲をどう聴いているかを示してくれて、そのうえでプラグインをたくさん使うやり方で進めたんだ。でもあとで聴き返して、これは違うなと思った。もっとオーガニックで、パフォーマンスを中心にした音にしないとダメだってね。聴いたときに、まるでバンドが目の前にいるように感じられるサウンドにしたかったんだ。アコースティックな質感も、とにかく温かみとキャラクターを出すことを意識して、過剰に加工しないようにした。こういう作り方って、70年代のレコードの作り方に近いと思う。当時は何十種類ものプラグインで加工したり、ピッチシフトしたりせず、その場の演奏で勝負してた。グレッグはそういう制作方法にも柔軟に対応できる人なんだ。だからアルバム全体がまとまりのある作品になったし、曲自体にとってもプラスになったと思う。あと、フォーキーなニュアンスはもともとウルフ・アリスのDNAにあるものだね。今回は、ジョフ(・オディ)のギタリストとしての繊細な部分を前面に出せたのが良かった」(ジョエル)。