バトルスの新作リリース&来日公演や、トータスの7年ぶりの復活など、このところ俄かにポスト・ロック熱が再燃しているが、日本を代表するポスト・ロック・バンドといえば、Spangle call Lilli lineを置いては語れない。クールで洗練されつつも実験性を感じさせるバンド・アンサンブルと、仄かな叙情性を湛えたメロディー、シュールだが、なぜか心に引っ掛かる歌詞の世界――そのすべてが唯一無二の存在として、結成から15年を過ぎたいまなお圧倒的な魅力を放っている。

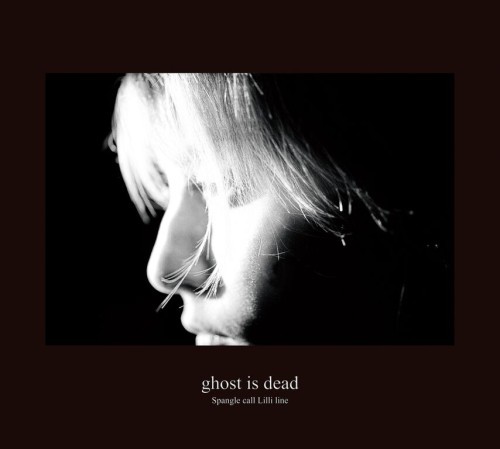

そんな彼らが、オリジナル・アルバムとしては前作『forest at the head of a river』からおよそ5年ぶり、通算9作目となる『ghost is dead』を完成させた。共同プロデューサーとして名を連ねているのは、カヒミ・カリィや坂本美雨、Port of Notesなどを手掛けてきた神田朋樹。音数を極限まで削ぎ落とした風通しの良いサウンドスケープは、同じく神田が共同プロデュースで参加した2005年のアルバム『Trace』と対をなす、陰陽でいえば〈陰〉のアルバムに仕上がっている。ミツメの川辺素が参加した“feel uneasy”も聴きどころのひとつで、モーフィング効果を利用したヴォーカル・エディットには驚くこと必至だ。

メンバー全員が音楽以外の仕事を持ち、〈やりたいときに、やりたいことを、やりたいようにやる〉という超マイペースな活動を続けるスパングル。あのどこか浮世離れしたサウンドは、そんなユニークな活動スタンスを保っているからこそ、生み出し得るのかもしれない。今回はバンドのリーダー・藤枝憲(ギター)に、ニュー・アルバム『ghost is dead』の制作エピソードや普段の曲作りについてなどをたっぷりと訊いた。

〈何もしない〉くらいの感じに

――5年ぶりの新作『ghost is dead』ですが、いつになく制作は難航したそうですね。

「そうなんです。実は、10月10日の恵比寿LIQUIDROOMでのワンマンは、本当はレコ発のつもりで準備していたのですが、全然アルバム制作が終わらなくて……(笑)。こんなに時間がかかったことはこれまでなかったんですよね。いつもは2か月くらいでギュッと集中して作っていたんですけど、今回は年明けに作業が始まって、ワンマン・ライヴ直前にマスタリングが終わったくらいだったんです」

――じゃあ、今年の前半は……。

「延々とスタジオで作業をし続けていました。ベーシック・レコーディングはいつものように3日か4日くらいで終わるんですけど、数か月ごとに3、4曲くらいずつ仕上げていくペースだったんですよね。最終的にはすごくシンプルで、音数の少ないサウンドになりましたけど、スタート時点での原型がほとんど残っていないくらい変わった曲もあります。すべて白紙に戻して最初からやり直したり、BPMを大幅に変更したり、構成を丸ごと入れ替えたり……ほんと延々とやっていましたね。フレーズも、レコーディング直前で〈もっと全体的に抑えよう〉みたいな。もっと〈何もしない〉くらいの感じにしようと言って、ストイックな方向に削ってくことが多かった」

――そこまでシンプルな方向に進んだのには、何か理由があったのでしょうか。

「おそらく、年齢的なものもあると思うんですけど(笑)。ギターの笹原(清明)くんと事前に話していた時にも、〈音数の少ないシンプルな作品にしたいよね〉ということで話が一致して。バンドなんだけど、ミニマルな感じというか。そこでの方向性が噛み合ったから、〈じゃあレコーディングしようか〉というふうになったのだと思います。みんなもう大人だし、仕事もしてるし、放っておいたらライヴもしなくていい、レコーディングもしなくていい、何なら会わなくてもいいっていう団体なので(笑)」

――ハハハ(笑)。

「何かキッカケが揃って、〈ああ、それいいかもね。やりたいね〉って決まらないとたぶん、制作モードに入れない年齢になってきたんですよね」

――なるほど。新作を聴いてまず思ったのは、〈風通しがいいサウンド〉ということでした。音の隙間をこれまで以上に大事にした作品になっていますよね。

「そうなんです。そこをメチャクチャこだわったので、そういうふうに思ってもらえたら正解っていう感じですね。僕はデザイン関係の仕事をしていることもあって、今回はかなりデザイン的な発想で作っているなと自分で思います。ポスト・プロダクションで、レイヤーをそれこそミリ単位で動かしながら微調整していくというか。テクニカルな、プレイヤーシップ溢れるフレーズを弾けるバンドではないので(笑)、どちらかというとミニマルなフレーズを重ね合わせて作り上げていくような……。生演奏なんだけど、打ち込みに近い発想で音像を組み立てているんですよね」

――確かに、一つ一つのフレーズはとてもシンプルなものが多いですよね。

「スタジオで、〈すっげえいいフレーズが弾けたぜ!〉みたいなことは一切ないというか(笑)。とにかく、ひたすらシンプルなパターンを反復する。ちょっとしたギター・カッティングみたいなもの以外は、もはやコピペのほうが簡単なんじゃないか、弾かなくてもいのでは?というくらいシンプルになりましたね」

――以前からスパングルのサウンドにはクールな要素はありましたけど、もはや〈禅の境地〉と言えるくらいなんですね。

「そうですね、クールを通り越して最近は自分の曲を聴いていても、他人事と思えるくらいになってきました(笑)。自分が仕事している時のBGMとして、聴き流せるくらいがちょうどいいなと。リスナーとしては、最近のJ-Popやアイドルのような情報量の多い音楽もすごく好きだし、よく聴くんですが、3人でやる音楽はこのくらい風通しがいいものにしたかったんです」

――とはいえ、決して地味な作品ではなくて。特にシンセの音色がヴァラエティー豊かで、それがアルバムに彩りを添えているなと思いました。

「それは確かにそうですね。シンセを弾いてくれているサポートの林(英和)くんは、もう10年くらいの付き合いで。〈こんなに話の合う人がいるんだ〉っていうくらい話が合うんですよ。やりたい感じもわかってくれるし、よく出来た人なんです(笑)。ちなみに今回は、裏テーマとして〈アーバン〉というキーワードがあって。彼の持つ洗練されたコード使いを、いつもより多めにフィーチャーしています」

――ところで、スパングルの曲作りはいつもどのように進めていくのですか?

「最初から曲の形が出来上がっていることはほとんどなくて。何となくコード進行とかちょっとしたフレーズが一つくらい決まっていて、それを現場で膨らませていくというやり方。だから時間がかかって仕方ないんですよ(笑)。その段階ではまだ大坪(加奈、ヴォーカル)さんはいなくて、僕と笹原くんとサポート・メンバーでスタジオに入ってアレンジしていくんですけど、ある程度決まったところで大坪さんに、〈これにメロディーを付けられそう?〉と投げる。大坪さんからメロディーと歌詞が上がってくるのは、大抵レコーディング前日とか」

――メロディー・ラインは大坪さんが考えているんですね。

「そうです。なので、最初の段階ではほぼインストなんですよ。それぞれが何となく自分のなかでメロディーをイメージしながら演奏しているから、いざ大坪さんの考えたメロディーを聴くと、みんな驚く。〈こんな曲になるんだ!〉って(笑)。時には、われわれが間奏と想定していた場所に歌が入ってたりするんですよ」

――ああ、そういうことも起こり得るわけですね!

「そう。イントロなしで歌から始まったぞ!とか(笑)。あるいは、もう1回Aメロが来るかな、と思ったところを丸々空けられちゃったりするので、じゃあここは他の楽器で埋めようか、みたいなこともありますね。あるいはそこをバッサリ削除したり」

――そこでまた曲の構成やイメージが変わってくると。

「そうなんです」

――とても興味深いです。今回、共同プロデュースとミックスで神田朋樹さんが参加していますが、彼の影響も大きかったですか?

「神田さんとは、『Trace』というアルバムでも一緒にやってるんです。それが今回のアルバムのコンセプトである、〈設計図を元に細かく構築していく〉という形に近かったんですね。ミニマルで、音数が少なくて隙間があって、という。なので神田さんとやったら良くなるだろうなていうのは、わりと早い段階から見えていました。前回と違うのは、『Trace』が陰陽でいえば〈陽〉のアルバムだったのに対し、『ghost is dead』は〈陰〉な感じにしたかったということ。『Trace』はすごく色があるサウンドだったけど、今回は色がないというか」

――抑揚を抑えた感じ、ということですかね?

「リハーサルで詰めていくうちに調子に乗って、だんだん色を付けたくなってくるんですよ(笑)。以外とスパングルってキャッチーな方向、カラフルな方向に行きがちなんですけど、それを最終的にトーンや彩度を抜くことで調整していくような感じでしたね」

――神田さんのプロデュースというのは、具体的にどんなものだったのですか?

「現場でのディレクションというよりも、ポスト・プロダクションですよね。録ったものをどんなふうに仕上げていきたいのか?というところで、データのやり取りのみで詰めていきました。途中からは、他のメンバーに〈聴き比べても違いがわからない〉って言われるくらい、僕と神田さんとで物凄く細かい微調整をしていきました。確かに、10個前のデータと聴き比べればあきらかに違うのだけど、一つか二つ前のデータを聴き比べても、どこをどう変えたのかはわからない(笑)。〈Aメロの最後のリズム・パターンを変えてるんだよね〉と言われれば、〈ああ、確かにそうかもね〉と、わかる人にはわかるくらいのレヴェルなんです。僕自身も、どれが最終のヴァージョンだったかわからなくなるくらいでしたからね(笑)」

――ハハハ(笑)。でも、耳で聴いてもほとんどわからないくらいの単位で音の立ち上がりの位置が微妙に変わっただけでも、曲全体の印象が違って聴こえることはあるのでしょうね。

「そうなんです。例えば、10個前のヴァージョンはまだ生演奏っぽさが残っている。それを、細かくポスト・プロダクションしていくことによって減らしていくんですね。でも、単にグリッドを合わせてイーヴンにしていけばいいか?というと、そういうわけでもなくて。どこを揃えて、どこを不揃いにしておくかで気持ち良さが変わっていくんです。音が減衰していくカーヴも、形によって印象が変わってくるじゃないですか。そのあたりのところをわかってくれて、なおかつ根気強く付き合ってくれる神田さんにお願いできて良かったです(笑)」