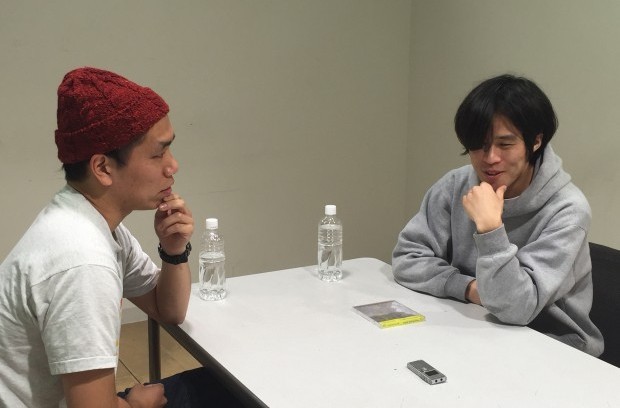

自分がギタリストという意識はない

――それぞれ、一番どういった部分にこだわったり、苦労したりしているのでしょうか?

斎藤「とにかくその1曲のなかで何を、どのように使い分けるか。エフェクトの切り替えのことも考えつつパッチをいじっていったり」

木幡「俺の場合は、セクションごとに音色が違うことが多いから、もしAメロ、Bメロ、サビとあったら3回は音色が変わるし、もっと変えている時もある。その接続に時間がかかるので、スタジオに入ってから音が出るまでの準備が大変(笑)」

斎藤「太郎さんは1人で何回線くらい使ってるんですか?」

木幡「とりあえず、ギターは3回線に分かれてる。アンプに行くやつと、アナログ・シンセ(MS-20)に入るラインと、Big MuffとかFuzz Factoryとかはアンプじゃなくラインで録っているので、その3つかな。自分の手元のミキサーに、アンプ以外はまとめていて、シンセもミキサーにまとめてるから、ギターだけでいえば一応2回線で送ってはいるんだけど。でも本当にパラレルになっていて、訳がわからないです(笑)」

斎藤「ヴォーカルは、地声用とヴォコーダー用で2回線ですか?」

木幡「カオス・パッドも別回線かな」

斎藤「カオス・パッドは何が入ってるんですか?」

木幡「声が入ってる。スライスしたり。拓郎君も何か使ってるよね?」

斎藤「僕はカオシレーターですね」

木幡「カオシレーターってデカイやつ? それじゃあ俺と使ってるのが似てる」

斎藤「太郎さんが使ってるのはヴォイス・ボックスで、僕が使っているのはV256というヴォコーダーなんですよ」

木幡「同じ系列というか、俺のやつの新しい版みたいな?」

斎藤「そうですね、ヴォイス・ボックスの次に出たやつです」

――斎藤さんは、セッティングに関しての苦労はありますか?

斎藤「マルチ・エフェクターのパッチ、カオシレーターやサンプラーも合わせて、全部でいくつ音の種類があるか数えたんですけど、マルチ・エフェクターだけで100種類以上、サンプラーも合わせたら200種類以上あって。カオシレーターやパッチも入れたら、全部で250くらいになって、自分でも大変だなぁと(笑)。たまに間違えるんですけどね(笑)」

――えっ! それだけの音色をすべて使っているんですか?

斎藤「そうなんです。そこがまあ大変といえば大変な部分です。演奏中も常に〈次はこのパッチだ〉というのが頭にあって、エフェクターの踏み損ないもあったりするし。そのあたりに気を遣っていると、手離しでは楽しめないというか」

――木幡さんも、同じような悩みはありますか?

木幡「エフェクターも最近のものは、音色の数が異常に多くて。できることが多すぎて逆に何も生まれなかったり、人間のほうがついていけなかったり(笑)。決め打ちでできるところから、僕は一芸に秀でるタイプのもののほうが良いですね」

――結局帰ってくるのはこれ、みたいなエフェクターの類はありますか?

木幡「ディレイですかね。これを使うとなんでも良く聴こえて、たちどころにギターが上手くなるんだよね(笑)」

――ディレイのなかでもこれ、というのはありますか?

木幡「特にはないんですが、一番最初に使ったBOSSのものがもっとも馴染んでいます」

――ずっと使っているだけに使い勝手がいいと?

木幡「最初に使ったのが〈ディレイといえばこれ!〉というもので、他のディレイだとちょっと違和感があったりして」

――斎藤さんはどうでしょう?

斎藤「僕はLINE6のマルチ・エフェクターですね、単体のエフェクターは使っていなくて。ヤセイの曲はこれじゃないとできないんですよ。単体のものを使 うとなると膨大な量になるし、それでもいまやっていることを再現できるかどうかわからない。そうやって考えていくとやっぱりLINE6かなと思います」

木幡「LINE6はM9とか?」

斎藤「そうです、それのもっとでっかいやつ。」

木幡「俺もあれ使ってる。たぶん俺が持ってるもののほうが小さいかな。あれいいよね」

斎藤「便利ですよね」

――どういったところが便利ですか?

斎藤「僕が使ってるのは、インプットとアウトプットの端子がいくつもあって、ひとつのボードで全部コントロールできるマルチ・エフェクター。特にヴォーカル用の端子があるものはあまりないので、すごく助かっています」

――フレーズや各楽器との絡みなども関係するかと思いますが、音色がいろいろあるなかで、どういう意図で選ぶのでしょう?

木幡「場合によりますね。はっきりこんな音が出したいとイメージしたものを作る時もあるし、適当にいじってみて偶発的に出てきたものを使う時もあります。シンセ系の音は、音自体はカッコ良くても音がデカくならなかったりしない?」

斎藤「ありますね」

木幡「そういったジレンマはあります。ギター用にチューンされてるエフェクターはたいがい適正なヴォリュームになっているんですけど、シンセ系のエフェクターはそもそも奇抜なものなので、そのあたりは優しくなかったりします。音自体はカッコイイけど、実用に際しては足りないというか」

斎藤「そうですね」

――でも音的にはカッコイイからやっぱり使いたいと。

木幡「そうするとなると、もうひとつエフェクターを噛ませて音を大きくしないといけない」

――そこはいまだにトライ&エラーが続いていると。斎藤さんはどうですか?

斎藤「僕も同じくです。本当にいろいろな種類のエフェクターが入っているので、ひとつひとつ試しています。イメージ先行の時と、まずはこの音ありきでという時と、大体2パターンです」

――やはり実際に試してみるんですね。

斎藤「はい。ただ、一人で弾いていた時はすごくいい感じだったんだけど、バンドでやってみたら全然使えない、という場合もあります。最近はだいたい見当はつくようになってきましたが、いまだに読めないところがあるので、そこはなかなか難しいですね」

木幡「あの感じはがっかりするよね(笑)。〈超イイと思ってたのに!〉というのは、結構あります。そんな時は自分のせいじゃなくて、スタジオの風水が悪いと思い込むようにしてるけど(笑)」

――ハハハ(笑)。一方で、プレイヤーとして、バンドのなかで自分のスタイルをどう作っていったのでしょう? 先ほどおっしゃっていた、ニルヴァーナのイメージでいまもいるのか、それともちょっとずつ変わっていっているのか?

木幡「ニルヴァーナが基本的にやっていることは、Aメロがクリーンで、サビで歪みを踏むというものだと思うんですが、自分もほぼ同じだと思っています。Aメロとサビでただエフェクターを変えるだけという考えでいるので。テクニックで自分をアピールするよりかは、もっと道具みたいに使いたいというか、ギターを〈電気を流して音を変える道具〉という程度の使い方をしたいと思っています」

――いわゆる〈ギタリスト〉みたいな意識はあまりなく、ギターやシンセなどといった〈道具〉を使って音を出していると?

木幡「そうですね」

――斎藤さんはいかがですか?

斎藤「僕もまったく一緒で、自分がギタリストという意識はないです。なのでギタリストらしい人を見ると、やっぱりすごいなと思ってしまいます。僕も太郎さんと同じくギターを道具として使っているので。それ自体を好きになれないと言ったら語弊がありますが、ギターだけに興味があるわけではないんです」

――そういう点でも木幡さんと話が合うと?

斎藤「そうですね、そのあたりも通じるものを感じています」

――ヤセイはまずあのリズムがあって、その上にどう要素を乗っけていくか、という発想で曲作りをしているのでしょうか?

斎藤「曲を作る方法は2通りあって、みんなでジャムるか、誰かがデモを作ってくるか。比率的には、僕がデモを作って、そこから発展していくほうが多いです。(デモを)細部まで作り込むほうなんですが、ドラムは、〈これ人間にできるのかな?〉というフレーズを打ち込んだりするんですよ。“radiotooth”のAメロのリズムも、僕の入れた打ち込みをがんばって再現してくれて。それで〈あ、これはできるんだ〉と思ったら、さらにもうひとつ難しいパターンを入れたりして、挑戦状を送りつける、みたいな(笑)」

――どんどん追い込んでいくと(笑)。

斎藤「でもみんなでジャムる時は、逆に〈それ、どうすればいいんだろう?〉というのを求められたりするので、常に殴り合っているというか(笑)」

――メンバー内でやり合っていると(笑)。前回の松下マサナオさんとクラムボンの伊藤大助さんの対談で、まさにその“radiotooth”のドラムのお話を聞きました。僕は、リズムに関しては松下さんが主導で考えているのかなと思っていたんですよ。

斎藤「もちろん大元には彼の素晴らしいドラミングのセンスがあるので、ヤセイのデモを作る時はそれを踏まえて僕なりにさらにアレンジをしていくという感じです」

――では、アベンズの曲作りの方法論のようなものはありますか?

木幡「基本的には僕がデモみたいなものを作るんですが……いわゆる普通の曲作りだと思います」

――結構しっかりとデモを作り込むのか、それともセッション性の高いものなのでしょうか?

木幡「場合に拠りますね。すごくラフなものもあれば、大まかに全体像が決まっているものもあるし。最近はサンプリングやシンセのシーケンスのようなものを作ることも多くなって、そういったエレクトロニクスの比率が多いものに関しては、がっつりと作っていきます。avengers in sci-fiもヤセイと同じくドラマーが重労働させられるというところがあるから、〈うちの話と似てるなあ〉と思って聞いてました(笑)。BPM180でハットを刻めるとわかってしまうと、やらせ続けちゃうという。ドラムンベースみたいなとんでもないビートを叩かされたり(笑)」

――リズムに関しては、エレクトロ二ックな楽曲を聴いて〈これなら人力でできるかな〉といった感じでやっているんでしょうか?

木幡「エレクトロニックなものからヒントを得ることはこれまでは多かったんですけど、エレクトロニックなものって重さや太さなどドラムの音色で持っていることが多いのかなと。音の質感が違うだけだからと思って生音でやろうとすると、全然そのムードが出なかったりするので、そういう部分で工夫は必要になりますね。とはいえ、俺らも最近はツェッペリン・オマージュみたいなことをやっているので、そういうこともやっていないのですが」

――一方でロックな部分もありますか?

木幡「そうですね。ようやくロックの気持ち良さに目覚めました(笑)」

――斎藤さんはビートを生で変換する時に、何かポイントとしていることはありますか?

斎藤「やっぱり打ち込むとどうしてもエレクトロっぽくなるんですよね。僕はバンドでいつも向かいで松下がドラムを叩いているのを見ているので、フレーズを打ち込む時にその姿をイメージしています。例えば、シンバルの1拍目と2拍目の音はきっとこうやってこう叩くから……とイメージしていくと、エレクトロニックと生ドラムの中間くらいのものが出来てくる。すごく細かい作業になるので気を遣ってやっていますね」

――なるほど、実際に叩いたらこうなるという画をイメージして。

斎藤「なるべく再現して、頭の中のイメージを形にするようにしています」

――確かにそれは相当細かい作業になりますよね。

斎藤「でもなぜだかそれが一番楽しいんですよね(笑)。僕は生のドラムは演奏できないので、その(打ち込みの)作業で〈このフィルがカッコイイな〉というのが出来るとすごく楽しくなって」