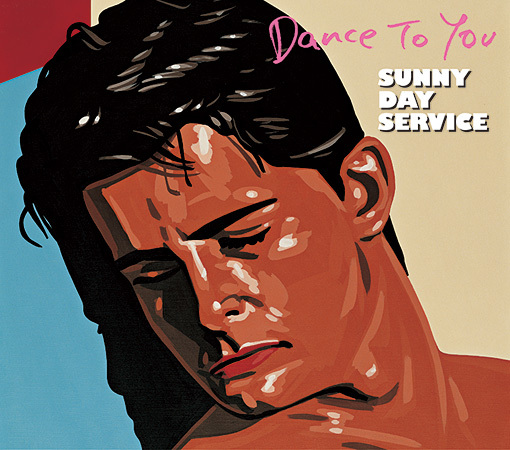

サニーデイ・サービスの新作『DANCE TO YOU』は、その名の通り〈あなた〉を踊ることへ誘うアルバムだ。BPM100〜110前後にかけてのスロウなディスコ・ビートとファンキーなベース・ライン、魅惑的なサイケデリアを作り出すギター・カッティング。それらに導かれるように、リスナーはダンスフロアへと足を踏み入れる。そして、ひたすらにステップを踏みながら、暗闇のなかでふと思うだろう。〈いったい、ここはどこなんだろう?〉と。そして、聴き手と同様に、今作で描かれるキャラクターの多くも、居場所や行き先を見失い、なにかを希求して踊り続けている。それゆえに『DANCE TO YOU』というアルバムは、不安と混乱の時代に生きる〈あなたたち〉の映し鏡のようでもあるのだ。

サニーデイ・サービスが2008年の再結成以降に見せてきた、ロック・バンドとしての成熟を踏まえると、今作で見せたダンス・ミュージックへの傾倒は少々意外な方向転換と言えるだろう。また、体調不良で活動休止をしているドラマー・丸山晴茂の参加は2曲のみで、大半を曽我部恵一みずからがドラムや打ち込みでビートを作っている今作を、サニーデイ・サービスの純然たる新作としては受け止め難いファンもいるかもしれない。

では、なぜサニーデイ・サービスはダンスに向かったのか? そして丸山不在のいま、彼らはこのバンドをどう捉えているのかを、曽我部恵一に尋ねた。

やっぱりダンス・ミュージックをやらないとダメだなと思った

――今回は、1月にリリースされ、新作『DANCE TO YOU』にも収録されたシングル“苺畑でつかまえて”から話を始めさせてください。というのは、あの曲の歌詞〈見たこともないこんな街で 知らないだれかを探してる〉というフレーズが、『DANCE TO YOU』でも主題になっている印象を受けたんです。

「うんうん」

――曽我部さんが〈苺畑〉を制作している段階で、アルバムの全体像は見えていたんですか?

「えーとね、最初の最初はまったく別の物をめざしていたんです。去年の5、6月にかけて10曲くらい作ったんだよね。ある程度アルバムの形になっていたんだけど、それがあんまりしっくりこなくて。なので、作り続けていくなかで“苺畑でつかまえて”が出来たのかな。アルバムの全体像や構想は見えていなくて、〈苺畑〉が出来てから、ちょっとずつ〈こういう方向性なのかな〉と作っていった感じですね」

――しっくりこなかったという制作初期の作品は、どんなアルバムだったんですか?

「もっと普通にバンドっぽかったし、実際に3人でセッションして作ったり、せーので演奏して録ったりするような音楽でしたね。歌われていることも、なんとなく自分たちの生活や人生に根差したようなことで……。音楽性としてはオーソドックスなものでしたね」

――いま聞いたイメージですけど、なんとなく前作『Sunny』(2014年)の延長線上みたいな。

「そう。まさにそうで、たぶん前作の頃は、3人でバンドをやっていることに〈良いな、素晴らしいな〉と感じながらライヴをしていて。久しぶりにサニーデイを観るお客さんもいたし、サニーデイ・サービスが、またファンを含めた他の人たちの人生とリンクしながら動いていくのは良いな、と思っていたんです。それが、前作から今作を作りはじめる時期にかけての気分でしたね。バンドとしてのすごく良いヴァイブレーションもあったし、この感じで新しいアルバムも作れるでしょと、あまり時間をかけずに一気に録ろうと始めたんですけど」

――その気分で作ったものに対して、曽我部さんが違和感を持ったのはどんなポイントだったんですか?

「うーん……理由はあんまりわからないんだけど、驚きがなかったんだろうね。刺激がもっと欲しかったというか。サニーデイをやってきたなかで、いまこれが出てくるのはあたりまえだし、果たしてそれでいいのだろうかと、1回バラしたんです。自分がそれまでやってこなかったものを出せたらいいなと思った。それから試行錯誤しはじめましたね」

――そうしたなかで、“苺畑でつかまえて”が出来たことはブレイクスルーになった?

「結構大きかったね。自分にとってはすごく大きくて、ついにこういう曲が出来たと思った。こういう感じのものを求めていたんだろうなって。ただ、〈苺畑〉とそれまでに出来ていた曲を並べてみたんですけど、どうにも上手くハマらなかった。そこで〈苺畑〉を出発点として、また新たに作りはじめたんです」

――曽我部さんはすごく多くの作品を世に送り出してきましたけど、そのうえで〈苺畑〉のどんな面にフレッシュさを感じたんですか?

「あの曲は、自分としてはダンス・ミュージックなんですよ。曲作りで悶々としていたときに、シックの曲を聴いて、やっぱりディスコというかダンス・ミュージックをやんないとダメだなと思ったのね。シックの音楽は、特に思想や人生が入っているものじゃないけど、エレキ・ギターのカッティングとステディーな16ビートがすごく真実性を持って自分に響いたわけ。僕がこれまで作ってきた、どんな人生の苦悩を反映した曲よりもね。自分はどんなダンス・ミュージックを作りたいのかなと考えたときに、あらかじめ持っていたサイケデリックというテーマを踏まえて、自分の求めているサイケデリックとはなんだろう、と考えながら作っていった。それで、さっき言ってくれた〈見たこともないこんな街で 知らないだれかを探してる〉の歌詞――見たことのない、でもかつて来たことがあるような風景や、訪れるべき場所だと思えるような空想の街とか、そうした情景が出てきたんだよね」

――曽我部さんのなかで改めてダンス・ミュージックに光が当たった背景には、もしかしたら音楽シーンの潮流に対してのレスポンスという面もあるのかなと思ったんですけど。

「あるある。絶対あるし、そことも上手くリンクしたんだろうね。いまのロック・バンドが持つダンス・ミュージックのフレイヴァーはダフト・パンクの『Random Access Memories』(2013年)が発端になっていると思う。そしてシックは、ダフト・パンクがあそこで提案したダンス・ミュージックのベースを作った存在。だから、いまシックを聴いたのはたぶん間違いじゃなかったというか、時代が求めるダンス・ミュージックとリンクしたんだと思う」

――曽我部さんが〈苺畑〉をダンス・ミュージックと捉えているのはしっくりきました。最初に聴いたときは、すごくサニーデイらしい曲なのに、こんなにもフレッシュさを感じる理由がわからなかったんです。ただアルバムのなかで聴くと、あの曲のダンス・フィールがわかりやすく伝わってきて。自分の周りでは〈超良い曲だ!〉と騒がれていたんですが、周囲からの反応が曽我部さんの背中を押した面はありますか?

「僕らの周りに関しては、実際はそこまで反応がなかったんだよね。だから〈苺畑〉が出来て、自分は〈めっちゃ良い曲出来た!〉となっても、周囲は〈わかるけど、でももうちょいないの?〉といった感触だった。どうしてかと言うと、みんな、サニーデイにはもっと深淵なもの――(曽我部恵一BAND)の“満員電車は走る”とか、そういうすごく人生の意味を考えられるような、そこに問題解決の糸口や答えを見出せるような音楽を期待していて。ただ、僕は逆にもうちょっと軽薄で、透明感がある世界観を求めていたし、自分的にはこの方向性で正しい気がしていて、このまま突き進もうとは思っていました」

僕がドラムを叩けば晴茂くんが叩くようなもんだし

――『DANCE TO YOU』は、バンド史上もっとも長い制作期間を費やしたそうですが、〈苺畑〉以降は比較的スムースに進んだのでしょうか?

「いや、結局そっから先も苦労したんですよ。去年のうちに〈苺畑〉は出来ていたんですけど、まだその先の突破口は見えなかったんだよね。そうこうしているうちにドラムの(丸山)晴茂くんが体調を崩してレコーディングに来られなくなり、ライヴにも参加できなくなっちゃったので、もはや最初に考えていたバンドで作ることは無理になって(笑)。で、レコーディングが長引いて、予算も予定より大幅に出ちゃっていたから、豪華なスタジオも使えなくて、自分がパソコンを持って練習スタジオに行き、ギターやドラムなどの素材を録って、それを自宅なり事務所なりで編集する日々が始まった。進むべき方向性の手触りや匂いはなんとなくわかるんだけど、実際には何をどうしたらいいかはわからずで、ひたすらにやっていましたね」

――五里霧中というか。

「まさにそういう感じだったな。だから体力的にも精神的にもホントにきつくて、途中で1回ストップさせたほうが良いのかなとも思った。完成させる自信もなくなっていたし、最後の最後までそういう感じだったかもしれない」

――最後の最後まで……そうだったんですね。

「ただ、今年の4月に“桜 super love”って曲が出来たんだよね。そこで、これがアルバムの最初か最後に入るようなアルバムを作りたいとはっきり思えた。〈できる〉と思ったのは、そこからだね。だから開始して1年くらい経ってようやく、〈これは見えた〉という感じになった」

――今作を聴いてみて、“桜 super love“はちょっとニュアンスが他の曲と異なって聴こえるというか、他の8曲に関しては〈自分がどこにいるのかわからない〉〈どこに向かっているのかわからない〉といったフィーリングが色濃いと思うんですよ。

「はいはい」

――ただ〈きみがいないことは きみがいることだなあ〉と歌う“桜 super love”には、不在や孤独といった哀しみを反転させて肯定していく強さを感じました。

「“桜 super love”でひとつ結論めいたものが出たというか、こういうものが終盤に流れるアルバムにしたいんだなとわかった。それ以前に出来ていた“苺畑でつかまえて”や“血を流そう”もしっくりくるし、さらにそのあと“I’m a boy“や”冒険“も出来て」

――丸山さんがお休みされることによって、彼がほとんど制作に関われない作品をサニーデイ・サービスとして出すことにちょっと抵抗もありましたか?

「それはどこかでずっと抱えていたように思う。制作途中でも、これをサニーデイでやる意味があるのかなとすごく悩んだし。ドラムも僕が叩いているし、ソロ以上にソロじゃんって(笑)。バンドとはいったい……と考えたし、晴茂くんがいないのにサニーデイの作品を作っているのはどうなんだろうかと悩んだ。そんななか、桜の時期に犬の散歩をしていたんですけど、そこで歩きながら思ったことが、晴茂くんはいないのに、いま彼のことをすごく考えたり感じたりしながらサニーデイの音楽を作っているし、それはその人がいないのに、まるでいるようなものだなって。そこで“桜 super love”が出来たんです。別に全員が揃って音楽に取り組んでいるから、バンドらしいとかでもないし、例えば家族でも円満な家庭だけが家族というわけじゃなく、すごく何かが欠けていて、いびつでも家族じゃん? バンドもそうだなと思った。そこから吹っ切れたんですね。俺がドラムを叩けば晴茂くんが叩くようなもんだし、彼が俺に叩かせているようなもんだからさ。そういう意味で、もうなんでもいいやと、〈これこそ超バンドだわ〉と思いながら作ってました」

感動とか別にどうでもいいじゃんって思う

――僕は“桜 super love“を聴いて、スパイク・ジョーンズの映画「her/世界でひとつの彼女」を思い出したんです。どちらの作品でも、実在しないものへの眼差しや、不在であるがゆえの愛おしさが描かれていて。それはいまの時代にリアリティーとはなんであるかを提起していると思うんです。

「音楽がどういうリアリティーを追求できるかという問題はさ、やっぱりあるじゃないですか。そこは絶対避けられないと思うんですよ。ただ人生の重みを歌ったから、そこにリアリティーがあるとは思わないし、自分は架空の風景や夢のなかに出てきた場所とか、そういうことを歌うことでリアリティーを持ち得ないかな、と思っていましたね。真実やドキュメントなものが持つ重みじゃないリアリティーを、どこかで求めてたんだろうね」

――真実の重たさじゃないリアリティーを求めていたというのが、曽我部さんのダンス・ミュージックの再発見と繋がっているような気がます。

「そうだと思います。むしろ、そこは音楽カルチャー全体の流れでもあると思うし、自分もそこに混ざれて良かったと思う(笑)。キャリアのあるバンドは、我が道を進みがちだと思うんだけど、僕は流行ものにボーンと行けて良かったな。〈サニーデイならではのオリジナルな音楽を作ろう〉としていたことの意味のなさに気付けた。流行ものに飛びついてこそがポップスだし、サニーデイの初期もそうだったなって。あの頃は、渋谷系のなかで自分たちが新しいムーヴメントを始めてやろうと、すごく記号的に70年代の漫画や四畳半フォークを漁って、そこから抽出して自分たちのものを作っていく、非常に軽薄な作り方をしていたんだ。このリフ良いからもらおう、みたいなね。でもキャリアを重ねていくなかで、そうした軽さを忘れていたところがあったんですよ。もっと自分の心から出てくる真実性や独自性――それらが持つリアリティーに依存していたというか。いま振り返ると、それが自分にとってもうっとおしかったんだろうなと思うんです」

――曽我部さんがサニーデイ・サービスの表現が自身から出てくる重みに依存していたと感じたのは再結成以降ですか?

「再結成以降は特にそうかもしれないけど、その前からだと思う。最初期の『若者たち』(95年)や『東京』(96年)には、自分の心を歌おうとか純文学的な発想はないし、SFや恋愛、アクション……そういうものだったんだよね。でも、どこからか表現=自己表現という錯覚が出てきて、徐々にそれが創作することをヴェールのように覆っていくんだよね。それで重みは出るし、パーソナリティーやアイデンティティーは強くなっていくと思うんだけど。僕はソロ以降には特にそうなっていったと思うし、いま振り返ると自分の心を歌うことをテーマにしすぎていた。それが間違っていたとは全然思わないんだけど、いまはそれを邪魔くさく感じている。もっと流行ものに飛びつていくほうが、真実味やリアリティーがあるんじゃないかって」

――15、6年に渡って曽我部さんを覆っていたヴェールが、このタイミングでぽっと外れたのは何が理由なんでしょうね?

「なんなんでしょうね。でもやっぱり、ある夜にシックのレコードを聴いたことが大きかったな。そのときダンス・ミュージックがいちばん正しくて、すべてはそこに付随する表現なんじゃないかとちょっと思ったんです。感動させたいというのもあるけど、感動とか別にどうでもいいじゃんって。なんでそんなものを求めてんのと思うよ。例えば映画を観てもさ、そこにある深淵な意味や感動より、新しさやドキドキしておもしろかったことのほうが大事だったりするし、音楽もそうなんじゃないかなと。だから俺は〈感動を伝えたくてこの曲を書いたんです〉なんて言うのはちょっと甘っちょろいなと思う。むしろ、しっかり踊れる音楽を作るほうが、音楽家としてあるべき姿勢なんじゃないかなと、はたと気付いたんです」

――今年は奇しくも『東京』が20周年というのもあって、豪華ボックスでのリイシューや再現ライヴをされていて。もしかしたら曽我部さんとしても、初期のサニーデイに向き合わざるを得ないタイミングでもあったのかなと。

「うん、あったと思う。それは過去の自分たちがやっていたやり方にもう一度臨むことでもあるし、と同時に当時のリスナー――『東京』を聴いて青春を過ごしましたというお客さんに再会することでもあった。そういうなかで、自分たちのいまをちゃんとしたいというのはすごくありましたね。『東京』をいざ演奏してみて、すごく溌剌として能天気で、そこが良いんだけど、〈こいつら、なんにも考えてねえな〉と思えるところがあって、当時自分がハマっていたものが手に取るようにわかるんだよね。子供っぽい、まだ成熟しきれていない若者しか持ち得ないフレッシュさがある。で、たぶん当時のリスナーの多くが……僕なんかもそうだけど、自分の家族や人生のリアリティーというのはどんどん増していってるよね」

――はい。

「でも、だからといってそれを歌うのがいまの姿なのかと言われたらちょっと疑問に思う。変わんないこともあるし、変わんないことをいまの自分たちでやれないかなというのはあった。『東京』という20年前のアルバムにもう1回向き合ってみることと、今作の作業が同時進行していたのはすごく良かったですね。それは影響していると思う」

――では、発端となったシックのレコード以外で、音楽は踊れるのがいいじゃんというモードを後押ししてくれた作品はありますか?

「いまの日本の若いバンドだと思うな。たとえばヨギー(Yogee New Waves)はさ、僕らとルーツは似ているかもしれないけど、もっとクラブでかけられる/かけたい音楽だと思うんだ。僕は“CLIMAX NIGHT”という曲が大好きなんだけど、あの曲を下北沢のイヴェントでDJしたときにかけたんだよね。そうしたら、そこにいたお客さんのほぼ全員が歌ってたんだ。しかもサビをみんなで歌うとかって話じゃなくて、最初から最後までみんな一字一句を踊りながら歌っていて。クラブでみんなが歌っていることってあんまりないし、そういうのはちょっと気持ち悪いと思うんだけど、そのときはさ、そういう光景がすごく良かったんだよね。他のイヴェントに行って、最後にシャムキャッツの“渚”がかかったときも、そういう良さを感じたな。自分たちの世代だと、ピチカート(・ファイヴ)とかは割り切ったダンス・ミュージックだったんだけど、いまのバンドは追求していった先がダンス・ミュージックになったというか、純文学的でもあればすごく享楽的なダンス・ミュージックでもあるところがやっぱり違う。それがロックの新しいものと古いものの線引きのような気がなんとなくしているんだけどね」

――うんうん。

「昔はダンス・ミュージックを作ろうとするとテクノやハウスになったんだけど、いまは自分たちのことを歌おうとしたらダンス・ミュージックになっている気がする。一生懸命に自分を追求していったら、自然とその答えがダンス・ミュージックになったというか。なので、ことさら4つ打ちにして踊らせるわけじゃないし、“CLIMAX NIGHT”もBPM95くらいだと思うんだけど、でもガッツリ身体が揺れるというか。それには歌われている風景も重要で。若い世代の音楽には僕もすごく影響されていると思うな」

いまは『若者たち』や『東京』の頃の精神状態に近い

――今作のキャラクターの多くは混乱しているんですけど、その混乱を歌うことがダンス・ミュージックになっている。その在り方は、いま話してくれた若者たちの音楽とすごく近い気がしました。

「間違いないですね。いちばん最後に出来たのは頭の2曲――“I’m a boy”と“冒険”だけど、“I’m a boy”ではすごく鬱屈とした気分を歌にした。森の中に置き去りにされて彷徨っている少年の気持ち――どうしようもないような、どこにも向かえないような、闇の中で光も見えないような、そういう状況を歌っているんだけど、リズムはネッド・ドヒニーの曲から取っていて。歌詞が自然とネッド・ドヒニーを呼んだんだよね。別に重苦しい曲だから軽いリズムと合せようというわけじゃなくて、最初からそこと切り離せなかったわけ。いまのシティー・ポップのベースになっているリズムの感覚と、夜の森を彷徨っている少年の感覚が切り離して考えられない。だから、いま言ってくれたことはホントにそうだと思う」

――曽我部さんがいまおっしゃったようなポップソングの在り方はむしろ、トラディショナルなものでもあると思うんです。“I’m a boy”は誰しもがザ・フーの同名曲を頭に浮かべると思うんですけど、ザ・フーのあの曲も能天気なポップソングのようでいて、実はアイデンティティー・クライシスについての歌詞だったりするじゃないですか。

「あれはそうだね」

――だから、いまの曽我部さんが作りたいポップソングというのは、別に変化球でなくすごくストレートなものだと思うんです。そもそも『東京』の代表曲“青春狂走曲”もサウンドは朗らかですけど、歌詞はなかなか救いようのない状況でもあって(笑)。だから、あの曲の語り方をいまの曽我部さんがやるとこうなるのかなと思えました。

「『若者たち』や『東京』の頃の精神状態に近いかもしれない。だから、自分にとってはエポックなんだよね。久しぶりにポップ・ミュージックに取り組めた感じで、ここからまだまだ行けるなという実感もある。興味本位な音楽に立ち戻るのに長い時間を要したんだよね。培ったものをいかに振り払えるかというか」

――うんうん。

「作り方やレコーディングについても、例えばアナログ・テープで録るとか、セッションで空気感を収めるとか、もうそういうところはとりあえずなくていいなと思った。もっと薄っぺらいものでいいやって。キャリアのある人の音楽という感じがしない、ルーツがあまりわからない、そういう豊潤さをめざしてない音楽を作りたかった。すごく微妙な話なんだけど、いわゆるサニーデイっぽさを排除したかったというかね。バンドが積み重ねた年月をあまり感じさせないものにしたかった」

――サニーデイの『LOVE ALBUM』(2000年)や曽我部恵一BANDの『トーキョー・コーリング』(2012年)あたりがそうだと思うんですけど、曽我部さんのキャリアのなかでダンス・ミュージックに傾倒するタイミングがいくつかあったじゃないですか。

「ええ」

――最後に、それらの時期と現在とでは、曽我部さんがダンス・ミュージックに感じる魅力はどう違っているのかを教えてください。

「例えば『トーキョー・コーリング』のときはチルウェイヴの影響があって、あの音楽の孤立した感じや閉塞感――ダンス・ミュージックなんだけど別に踊れなくてもいいし、みたいな抜けの良さに新鮮さを感じていたんだよね。でも、いまは、それとは違った在り方をいいなと思っている。そういう点ではダフト・パンクの『Random Access Memories』はやっぱり大きくて、個人的にすごく好きだったかと言われると、そんなにハマったわけでないんだけど、あの作品は自分たちの人生や生活に欠かせないものとして、ダンス・ミュージックの在り方を提示していたと思うんだ。音楽というのは世界を変える力を持つのかどうかはひとまずおいといて、もし持っていなくても、そんなのはもうどうでもいい。世界を変えることよりも、その夜の雰囲気をちょっとだけ変えることが重要。いまはそう感じているんです」