彼らはストレートを投げない……のか? 野心的な実験精神とキャッチーな独創性を兼ね備えた才能集団が2枚同時リリースの新作に込めた〈WONKらしさ〉とは?

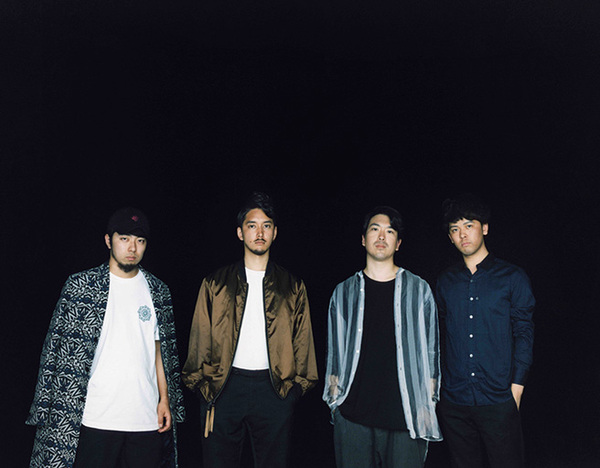

東京発の若手4人組バンドとして2013年に始動したWONKは、2015年のEP『From the Inheritance』で世に現れ、セロニアス・モンクのミドルネームにちなんで名付けた2016年の初フル・アルバム『Sphere』で一気に注目された。ジャズの素養を持ち、荒田洸(ドラムス)がJ・ディラ的な音を生楽器で演奏したいと始めたバンドはロバート・グラスパー・エクスペリメント『Black Radio』以降のムーヴメントとの符合もあって人気を集めるが、江﨑文武(キーボード)が「あえてカテゴライズするなら〈フューチャー・ソウル〉という言葉が一番しっくりくる」と話すように、誰かの真似ではなく未知の領域に足を踏み入れることをめざしている。また、UKのデイリーに似た髪型と顔立ちでハイトーンの歌声を聴かせる長塚健斗(ヴォーカル)は「バンドの音に対して一番当てはめやすいのが英語」と言い、全曲を英語で歌う。となれば、おのずと世界が舞台に。「(ア・トライブ・コールド・クエストの近作に参加した)BIGYUKIさんを見て、日本人でもそこに喰い込める可能性があるんだと勇気をもらえた」というメンバーの発言も憧れや希望に止まらない。

以前はライヴの観客が4人だったこともあるそうだが、小箱にも数百人が集まる現在は全員が口を揃えて「メチャクチャ変わった」と言うほどの人気者に。そうしたなかで新作として2枚同時にリリースするのが『Castor』と『Pollux』だ。カストルとポルックス、つまりギリシャ神話における双子(座)で、使っていたマイク(・ブランド)の〈GEMINI〉の文字を目にした荒田の思いつきで双子座にちなんだタイトルとなった。ただし、2枚出すというコンセプトは先にあり、井上幹(ベース)いわく「グラスパーやハイエイタス・カイヨーテの流れを汲んだバンドと言われていたけど、僕らはその限りじゃないし、いい感じだったら何でもやるってことを示したかった。だから2枚作ったんです」とのこと。

一聴して良い曲

ソウル寄りだという『Castor』には、旧知の仲であるトークボックス奏者のMatzuda Hiromuを招いた先行カット“Gather Round”を収録。「ライヴで盛り上げる曲が足りないよね……みたいな話をしていて作った」(井上)というこれは思い切ったアップ・チューンで、このアプローチはホセ・ジェイムズの近作にて彼らがリミックスで関与した“Live Your Fantasy”のオリジナルを思わせなくもない。ヴォーカルも終始ファルセットで、長塚は「ここまで高い声が出るか?っていう容赦ない要求に応えられて良かったです(笑)。いままではヴォーカル主体で作っていない楽曲が多かったので、今回は毎回が挑戦でした」と振り返った。

音作りに関しては「その時自分がハマっている曲の音階からインスパイアを得てそれを元にアレンジしてみたり……変拍子とかも含めて、僕らはストレートを投げないですね」(荒田)というWONKだが、今回は〈ストレート〉も目立つ。特に『Castor』はメロディーを重視して作ったそうで、その成果が顕著に現れたのが、前作から続投となる安藤康平のフルートが涼しげに鳴る“Promise”だろう。「リリースがもう少し早ければ(夏の)海にピッタリだった」(江﨑)という言葉通りのトロピカルでレイドバックしたソウルで、「〈往年系〉を僕らなりに一度やってみたいなと思って」(荒田)、「マーヴィン・ゲイの“What's Going On”かビル・ウィザーズの“Lovely Day”みたいな、〈一聴して良い曲〉みたいなのを作りたくて」(井上)というのが創作の動機だったという。また、全編を通してギターの比率も高く、その大半を小川翔がプレイ。ど直球なブルース“Small Blue Fool”での泣きのギター・ソロも小川によるものだ。

そんなメロディー重視の『Castor』においても、1分半程度の小品“Parallel”では、特撮好きだという井上ならではのサンプリングで変化球を投げる。90~92年生まれのメンバーから成るバンドにしては随分とシブいネタを仕込んでくるが、これに関しては口を揃えて「YouTubeの存在がデカい」と言うように、いまの若い世代ならではの感覚でもあるのだろう。

言葉にできない何か

一方、荒田が作るビートをベースにしたという『Pollux』は、ヒップホップやビート・ミュージックの要素が強く実験的で、ゲストの参加も目立つ。ゲーム音を引用し、ラッパーのEPICが客演した“Economic Wonderland”はまさしくエクスペリメンタルだし、『Sphere』収録曲“DOF”に招いたDIAN(KANDYTOWN)に続き、石垣島出身のRITTOが日本語でラップする“MVP”は「アフリカ音楽のコンピからサンプリング素材を取ってきて、2拍ループで作った」(荒田)というエスニックな曲で、三線っぽく聴こえるサンプリング音とRITTOの参加によって「結果的に〈和〉な感じになった」(江﨑)とも。また、コズミックな“Babel”は荒田いわく「ジャズのど真ん中にいる人と一緒にやりたくて」トランペッターの広瀬未来を招聘。そんななか特に注目を集めそうなのが、「荒田がボサノヴァっぽい曲をやりたいと言い出して、(スタン・ゲッツ“Saudade Vem Correndo”を引用した)ファーサイド“Runnin'”のフレーズを入れようと決めた」(江﨑)という“Make It All Mine”だ。NY拠点の新鋭ソウル・バンド、ラヴ・エクスペリメントの歌姫キム・メイヨーが長塚と歌うこれは、「世代も近いし、メンバーが音楽以外でも専門領域を持つことに共感を覚えて、新宿のタワレコで『Sphere』を展開する時に親和性のあるアーティストとして彼らのアルバムを挙げたのがキッカケで共演が実現した」(江﨑)という。

実験的という意味では、“FAKE_PRMS”の仕上がりも痛快だし、先述の“Gather Round”以上に華やかなギター・カッティングが炸裂するジャミロクワイ風ディスコ・ブギー“Loyal Man's Logic”も「僕らがこれをやることが(逆に)実験的すぎてこっちに入った」(井上)というほど、とにかく攻めまくっている。今回の2作についてエンジニアからは「〈幕の内弁当〉と言われた」というが、〈WONKっぽくない〉という意見が出てくるのはメンバーも想定済み。「そういう意味でエクスペリメンタルだと思う。ついてきてほしいですね」と荒田が言えば、井上も「僕らがやってること自体が〈WONKらしさ〉だと思って、言葉にできない何かを感じてほしい」とバンドの独創性を改めて強調した。

ミックスを井上が担当し、ジャケットのデザインを江﨑が手掛けるなど多芸多才な彼らは今後、レーベルやファッション・ブランドなどを兼ねたepistrophの活動にも力を入れていくという。新たなプロジェクトのヒントも隠されている今回の新作を機に、予測不可能な次の一手を繰り出してくれることを期待したい。

WONKの2016年作『Sphere』(epistroph)

関連盤を紹介。