日本の西洋音楽史を更新する、鮮烈な若き天才の記録 ~片山杜秀に聞く

わずかな文献から、留学時代のきらびやかな経歴がわかる。しかし追悼演奏会や再演がほとんどされた記録がない。出版されたコンサート用作品の楽譜も稀で、神戸の遺族が震災を経て家に楽譜を保管していたが、訪れる者もなく、忘れ去られる只中にあった――。

「自分が見つけられて嬉しいというより、なぜ今まで発見されなかったのか、残念だという感情が先に沸きます」。多くの埋もれてしまった日本人作曲家の作品を精力的に発掘し、ナクソスの『日本作曲家選輯』で音源化に尽力した片山杜秀氏はこう語る。文献から知った氏にとっても、この作曲家の音楽を聞けたのは、映画音楽のおかげだったという。吉村公三郎監督『夜明け前』、川島雄三『還って来た男』、溝口健二『女優須磨子の恋』など、これらの映画音楽の技術から只者ではないと感知していた。2000年になってようやく譜面を見る機会を得ると、その作風は間違いなく、当時の日本人作曲家の中でモダニズムにおいて先端に立っていたことがわかる。

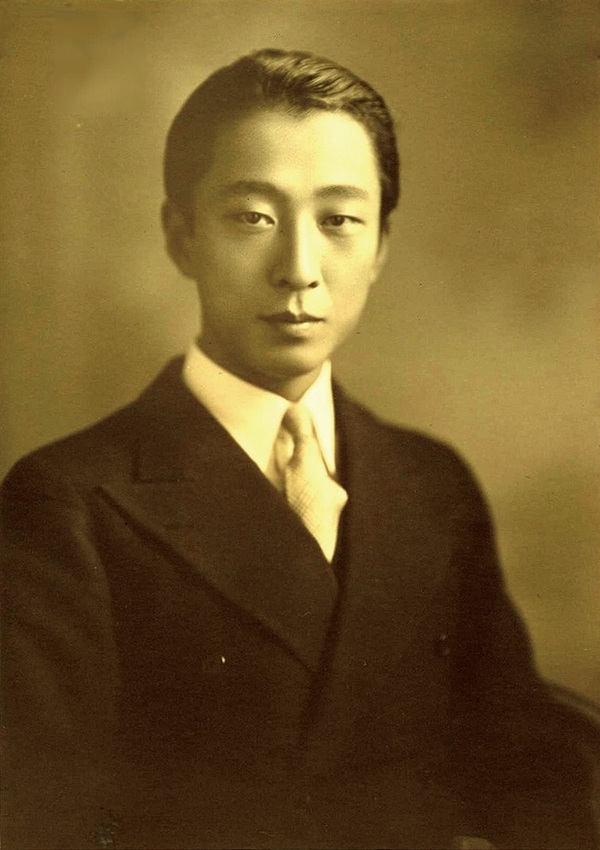

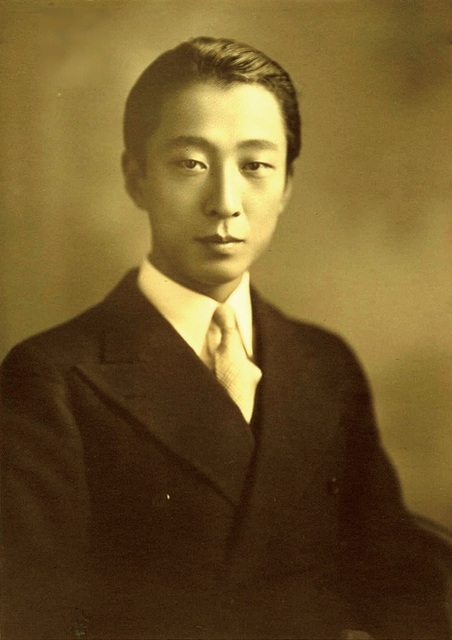

作曲家、大澤壽人(1907-1953)は、ハイカラな神戸の地で西洋音楽の流れる環境に育ち、留学先のアメリカ東海岸ボストンで有名作曲家/教育家のセッションズやコンヴァースに師事、さらに現代音楽の祖シェーンベルクの講義も受け、日本人としては初めてボストン交響楽団で自作品の指揮。箔をつけに向かったパリでブーランジェやデュカスに作品を見せに行き、自作演奏会ではイベールやオネゲルからの賛辞を受けた。あまりにも華麗な経歴のため目を疑うが、いざ音源化してみると、その経歴と全く遜色ないレベルの音楽が鳴り響く。それは片山氏の言葉を借りれば、「6人組、タンスマン、マルティヌーと遜色のない出来」であり、「日本におけるフランス楽派の中心にいるはずだった」存在だったと言える。ではどうしてこれほど忘れ去られてしまったのだろうか。背景には、帰国時が1930年代の後半で日本が戦争へと進んでいく時期だったこと、 海外で張り合うため日本人演奏家には難易度が高すぎた作品の技術、ドイツ志向の楽壇や聴衆との音楽性の違い、生誕地の神戸を活動拠点にしたこと、若すぎる死、諸要因が絡み合ってしまったことが想定されるが、それは端的にあまりに不幸だった――それは日本のクラシック音楽史にとっても――という他はない。

今回日本コロムビアから発売されるのは、2017年9月15日の日本フィルハーモニー交響楽団のサントリーサマーフェスティヴァル公演を録音したものであり、再評価の契機となった、戦前における優雅なテクノロジーの謳歌をモダニズム的語法で表現した《ピアノ協奏曲第3番「神風」》((1938年)と、世界初演となり、どちらもアメリカ留学時の火を吹くような才覚と若い鮮烈さを感じさせる《交響曲第1番》(1934年)、《コントラバス交響曲》(1934年)が収録されている。《交響曲第1番》はドビュッシー、ラヴェル、6人組の作風を取り入れつつも定型を脱構築する青年特有の大胆な気概がうかがえる。パリやボストンで初演を予定していたが、難易度の高さゆえに正式初演が見送られてしまった曲だ。《コントラバス協奏曲》はこの楽器の協奏曲が稀な時代に、当時のボストン交響楽団の常任指揮者で自身もコントラバスを弾くクーセヴィツキーに献呈された4分音を特徴とする曲だが、コントラバス奏者の佐野央子が表現力豊かに弾ききっている。音源資料のない初演には、多くの労力と時間が必要とされる。

多忙な指揮者の山田和樹も、ピアニストの福間洸太朗も、細部にわたってパッションを注いだのは一聴すればわかるだろう。機が熟せば再び世界の舞台に挑戦するはずだった大澤。歴史に「もしも」はない。しかし、この音源に触れるだけで、日本人作曲家が西洋の技法で表現しうる表現領域のようなものが概念的に拡張され、更新される。多くの聴衆の感銘を与えた初演の記録を聞いて、是非そんな体験を味わって欲しい。

大澤壽人(Hiroto Ohzawa)【1906-53】

作曲家。神戸生まれ。1933年にボストン交響楽団で日本人としてはじめて指揮台に立ち、パリでも活躍した。大澤が成し遂げた「日本初」は生涯に多く、《コントラバス協奏曲》《サクソフォン協奏曲》《トランペット協奏曲》は、それぞれの楽器の日本初作品である。

片山杜秀(Morihide Katayama)

1963年生まれ。思想史研究者、音楽評論家。慶應義塾大学法学部教授。著書に 『音盤考現学』『音盤博物誌』(吉田秀和賞、サントリー学芸賞)。