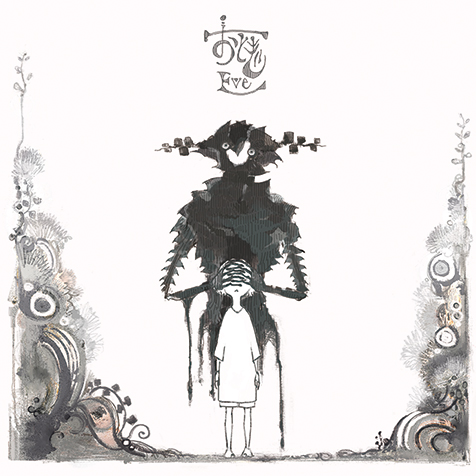

ネット・カルチャー発の新たな才能が招く夢の入り口。映像と音楽が織り成すイマジナティヴな微睡みから目醒めたとき、聴き手に残されるものは……

音楽を共有できた喜び

シンガー・ソングライター、Eveがニュー・アルバム『おとぎ』をリリースする。ネット・カルチャー発の才能が日本のロック、そしてポップ・ミュージック全体のシーンを目覚ましく更新している今、Eveは間違いなくその次の時代を担う逸材の一人だ。

もともと動画投稿サイトを舞台に活動し、ボカロ曲のカヴァーを中心に発表してきた彼。その名が大きく広まるきっかけになったのは、2017年末に自身のレーベルからリリースしたアルバム『文化』がきっかけだ。そこには、みずからの内面と深く向き合い、胸の奥に宿る孤独や痛みを抉り出す彼の〈シンガー・ソングライター〉としての感性が宿っていた。大きな反響を巻き起こした同作以降の状況を、当人はこう振り返る。

「『文化』というアルバムを作っている時はすごく必死だったので、そこに何かのメッセージ性を持たせて、誰かに届けたいという思いはこれっぽっちもなかったんです。とりあえず形にするというところから入って、最終的に並べてみたら、自分の気持ちとか自分のことを書いている曲ばかりだった。〈誰かに伝えたい〉というのは一切ないまま、あのアルバムが出来たんです。で、みんなの手元に渡った。MVも含めて、いろんな感想があった。人それぞれに、たとえば〈この曲に元気をもらった〉とか〈こういう気持ちになった〉とか、そういう言葉をいただくことが多かったんです。それは予想だにしなかった出来事でした」。

新作『おとぎ』は『文化』と地続きの作品として作られた一枚だ。ただ、リード曲“ 僕らまだアンダーグラウンド”の〈あの日から 僕らは共犯者だった〉という歌詞がもっとも象徴的だが、〈君〉や〈僕ら〉という言葉が歌詞に散りばめられ、その視界の半径は〈僕〉から〈僕ら〉へと広がっている。

「歌詞に書いてあることって、音楽じゃなかったら言わなくていいこと、言う必要のない気持ちだと思うんです。前回のアルバムもそういうことを書いている箇所があった。でも、聴いてくれている人が自分に置き換えてくれたり、共感してくれているのを感じて。視点に変化が表れたのは、みんなもそう感じている、自分の音楽を共有できたという実感がたびたびあったから。それはすごく嬉しいことでした」。

外側よりも中身を

BUMP OF CHICKENが音楽との出会いだというEve。そこから邦楽のロック・シーンを中心に愛好する思春期を過ごしてきたが、supercellによる“メルト”(2007年)がボカロとの出会いになった。

「初めて買ったCDはBUMP OF CHICKENの『supernova/カルマ』でした。そこからハマって好きになって。でも、一つのアーティストをずっと聴くというよりは曲単位でいろんなものを聴いていきました。相対性理論とか、〈閃光ライオット〉をきっかけに知ったGalileo Galileiとか、ねごととか。そんななかで初音ミクの“メルト”をhalyosyさんが歌っているのを同級生の友達に聴かせてもらって。そこからボーカロイドの曲を聴き漁るようになっていきました」。

最初は同級生の友人となかば遊びのように〈歌ってみた〉を投稿するようになった彼。そのなかでまた多くの新たな刺激に出会っていった。

「ボカロのシーンって、邦楽のロック・バンドだけでなく、EDMとかいろんなジャンルがあるんですよ。同じ曲であってもカヴァーする人によってジャンルが違ったりする。それがよりおもしろいと思って、気付いたら今みたいな活動をしていました」。

2枚の自主制作アルバムを経て、2016年に初の全国流通盤『OFFICIAL NUMBER』をリリース。最初はカヴァーを中心に発表していたが、徐々にみずから作詞と作曲を手掛けるようになっていった。

「最初は趣味の一つとして歌を上げはじめたんですけれど、気付いたら同人でアルバムを作ったりライヴをやるようになって。特にワンマン・ライヴをやった後に少しずつ違和感が芽生えはじめてきたんです。声や歌い方も含めて、自分の外側の部分を見てもらうよりも、自分の中身を知ってもらって、そこで本当に好きになってくれたら、それは嬉しいことだし、幸せなことだと思って。曲を作ろうと思ったのは、それがきっかけでした」。

何かを起こすきっかけに

『おとぎ』は“slumber”で幕を開け、“dawn”でエンディングを迎える。それぞれ〈微睡み〉〈夜明け〉と名付けられた2曲が象徴するのは、このアルバムが物語性を持ったコンセプチュアルな一枚である、ということだ。まるで夜に見る夢のような、非現実的だけど、とてもエモーショナルで、切ない余韻を残す全11曲になっている。

「『おとぎ』というタイトルは当初から決まっていたわけではまったくなく、すべての曲が揃った段階で考えました。『文化』の時からそうでしたけれど、MVが童話のような、現実の要素の中に非現実的な要素が入っているもので。だから、まるで夢を見ているような感覚になったんですね。そして11曲目の“dawn”で、夢から目覚める。次にどうなるかは僕もまだわからないし、ワクワクしているところなんですけれど、このアルバムで一度夢から醒めたいなって気持ちになったんです」。

初回限定盤のDVDには“アウトサイダー”“トーキョーゲットー”“アンビバレント”“ラストダンス”のMVも収録。アニメーションを主体にした映像の世界観はライヴでも大きな役割を果たし、Eveの表現の大きな核の一つになっている。

「僕はEveという名前でやっていますけれど、実際にはたくさんの人が関わってくれたし、いろんな人を巻き込んで、一人の考えに収まらない作品が生まれた。特に僕の場合、映像はかなり大事だと思っています。より曲を色濃く深く掘ってくれるものなので、それはこれからも大事にしたいですね」。

これらも、MahやWabokuといったクリエイターとEveとのアイデアのやり取りのなかで、音楽と映像が互いに刺激を与え合いながら作られるようだ。

「バンドみたいな感じはありますね。音源のデモが出来上がったら、まずこの人に映像をお願いしたいと決めて、依頼する。そこから最初に出来上がってきた映像を観て、曲のアレンジや歌詞を変えたりすることもある。そうしたら今度はその曲を聴いて映像のイメージが変わっていく。そのキャッチボールのなかで、お互いに予想していなかったものが出来ていく。それはすごくワクワクするし、楽しくやれている。ただ、そのキャッチボールは、どこかでちゃんと自分の血が通ってないと簡単に崩れてしまうものだと思うので。そこは大事にしながら、生まれてくる曲が一番いい形で人に伝わることだけを考えてやっていこうと思います」。

きっと『おとぎ』というアルバムはたくさんの人に想像力の翼を授けるだろう。どこかに現実とは違う〈もう一つの世界〉がある。そのことを信じさせてくれる力が、Eveの音楽の最大の魅力だ。

「昔から辛いことがあったり、不安になったりするときに、音楽を聴いて自分自身を取り戻したり、励まされたりしてきたんです。現実から逃避したいときに音楽を聴いていた。ライヴもそうで、その場は自分にとって非現実的な世界だった。だから、『おとぎ』もそういう一枚になればいいなと思っています。誰かに寄り添って、その人の支えになってくれたらいいなって。そして、その人が夢から醒めても、このアルバムで感じたことが、現実の生活のなかで何かを起こすきっかけになればと思います」。